On ne parle plus beaucoup de Lewis Milestone. Peut-être n’a-t-on jamais parlé de lui vraiment. Pourtant c’est un bon cinéaste, honnête, persévérant. Il peut se vanter d’une certaine constance dans sa filmographie, pourtant très variée et éclectique. En effet, on lui doit quelques-uns des meilleurs films de guerre américains, l’une de ses spécialités depuis le coup d’éclat de son plus célèbre titre, À l’ouest rien de nouveau (All Quiet on the Western Front, 1930)

La vie de Lewis Milestone se fond avec celle d’Hollywood. Juif russe né dans l’empire tsariste à Kishinev en 1895, de son vrai nom Lev Milstein, Milestone grandit à Odessa puis part étudier en Belgique et à Berlin. D’une grande culture littéraire, il se passionne très jeune pour le théâtre avant de s’embarquer pour les Etats-Unis avec six dollars en poche. Petits boulots, armée et courts métrages réalisés avec des soldats. Après la guerre il arrive à Hollywood où il apprend tous les métiers du cinéma et gravit un à un les échelons des studios avant de devenir metteur en scène, avec un premier film Seven Sinners (1925) produit par Howard Hughes. Cinq ans plus tard, À l’ouest rien de nouveau gagne l’Oscar du meilleur film et l’installe comme l’un des cinéastes les plus respectés d’Hollywood.

Pendant la Première Guerre mondiale, du côté allemand, de très jeunes engagés volontaires, galvanisés par leur professeur patriote, font la dure expérience du front et perdent leurs illusions, et la vie pour la plupart.

Adapté d’un roman à succès d’Erich Maria Remarque, À l’ouest rien de nouveau est l’un des premiers grands films parlants du cinéma américain et surtout un pamphlet antimilitariste dont la force et le courage ne furent que rarement égalés. Il faudra attendre Les Sentiers de la gloire de Stanley Kubrick pour retrouver la violence et l’intensité des scènes de combats et d’assaut des tranchées, ainsi qu’un discours anti belliciste d’une telle virulence. Le film est encore impressionnant aujourd’hui grâce aux moyens mis en œuvre et la virtuosité des mouvements de caméra lors des scènes d’action. À l’ouest rien de nouveau demeure une date dans l’histoire du cinéma, un exemple de l’audace des grands producteurs hollywoodiens des années 30 (en l’occurrence Carl Laemme) prêts à défier les modes et les préjugés pour mener à bien des projets ambitieux, voire démesurés, par leur budget mais aussi leur propos politique ou social.

Avec une carrière riche d’une quarantaine de titres, Milestone s’illustre dans presque tous les genres, de la comédie au mélodrame en passant par les adaptations littéraires à prestige. On lui doit notamment la première version cinématographique de The Front Page en 1931, d’après la pièce de Ben Hecht qui sera ensuite adaptée par Hawks, Wilder et Ted Kotcheff.

Nous n’avons pas encore vu en DVD Le général est mort à l’aube (The General Died at Dawn, 1936) avec Gary Cooper et L’Emprise du crime (The Strange Love of Martha Ivers, 1946) film noir avec Kirk Douglas et la grande Barbara Stanwyck, ressorti le 12 juin dernier au cinéma par Action/Théâtre du Temple, nous en parlerons plus tard si possible.

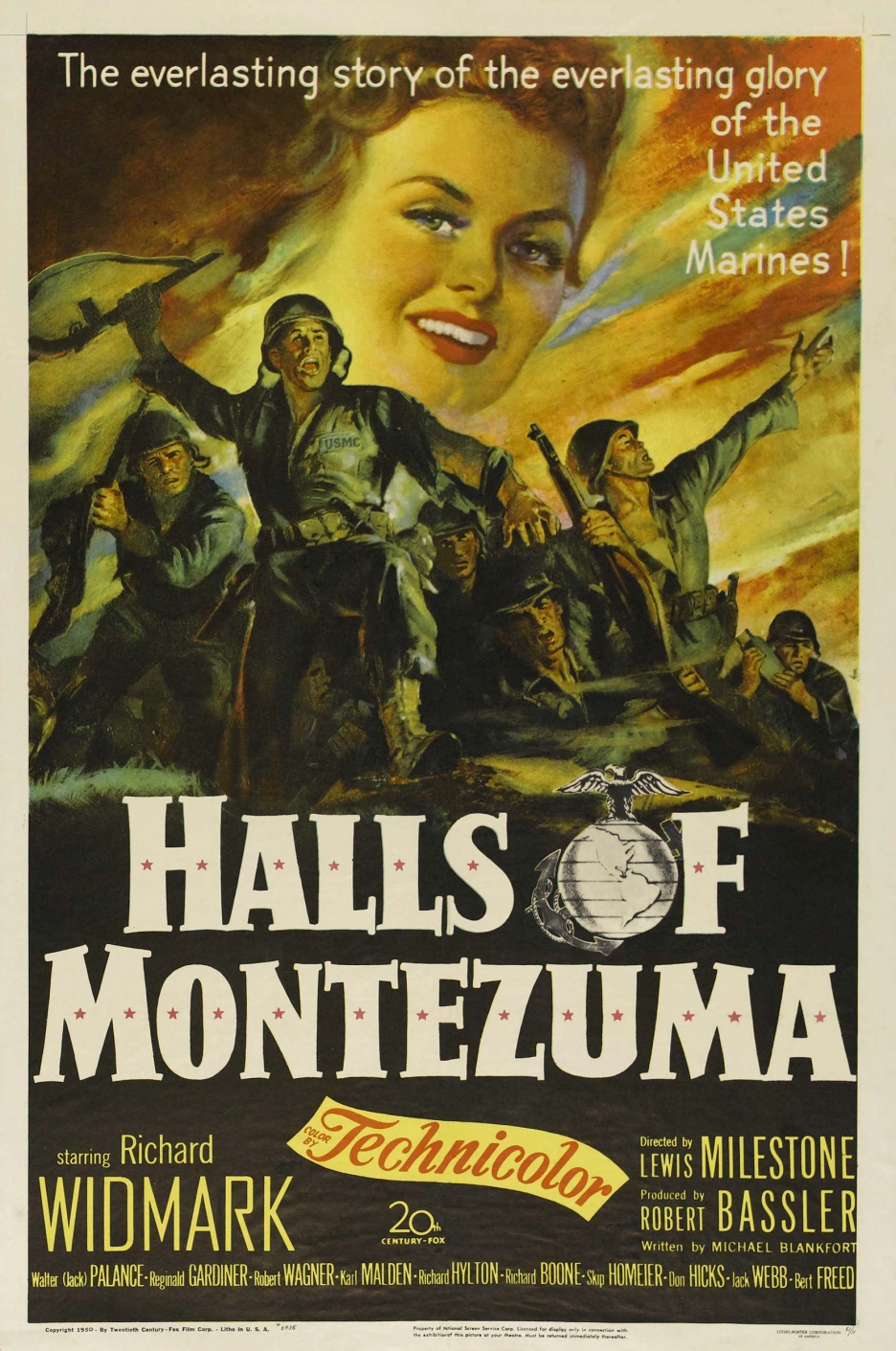

Mais c’est pour ses films de guerre (trois conflits différents : Première et Seconde guerres mondiales – incluant les fronts européen et Pacifique, Guerre de Corée) qu’il attire encore aujourd’hui l’attention, comme en témoigne la réédition récente de deux films en Blu-ray en France : Okinawa (Halls of Montezuma, 1950) avec Richard Widmark et La Gloire et la Peur (Pork Chop Hill, 1959) avec Gregory Peck. Des films honnêtes et bien interprétés mais dont le mélange de patriotisme et de souci vériste, de conventions hollywoodiennes et de valeur documentaires les placent en dessous d’œuvres beaucoup plus percutantes signées Robert Aldrich, Samuel Fuller, William Wellman ou Stanley Kubrick. Sans parler de Raoul Walsh. Ces deux films ont la particularité de voir leur star (Widmark pour l’un, Peck pour l’autre) entourée d’une pléiade d’acteurs dans des petits rôles, « gueules » ou jeunes premiers souvent venus de la télévision et de la série B et qui allaient presque tous accéder au vedettariat les années suivantes : Jack Palance, Robert Wagner, Richard Boone, Neville Brand, Karl Malden, Rip Torn, George Peppard, Robert Blake… sans oublier le magnifique Woody Strode qui joue dans La Gloire et la Peur un soldat lâche et mort de peur au combat, ce qui peut sembler une hérésie si l’on se souvient des figures héroïques et nobles qu’il incarna dans les films de son mentor John Ford, davantage en symbiose avec son impressionnante stature physique.

La fin de carrière de Milestone est problématique, à l’image du cinéma hollywoodien des années 60 qui cherche dans le monumentalisme la solution de la concurrence avec la télévision, et oblige des cinéastes vétérans à signer souvent leurs plus mauvais films. L’Inconnu de Las Vegas (Ocean’s Eleven, 1960) réunit tous les ingrédients du film de hold-up, auparavant fixés par quelques classiques comme Quand la ville dort ou Du rififi chez les hommes : la réunion d’une équipe de spécialistes, l’élaboration d’un plan infaillible, la réalisation sans bavure et l’erreur fatale qui réduit tous les efforts à néant. Hélas, L’Inconnu de Las Vegas, malgré sa popularité, ne figure pas parmi les meilleures réussites du genre ni même les formidables divertissements des sixties comme Le Carnaval des truands. Milestone semble bien fatigué et son film se révèle d’une grande platitude. Le problème réside principalement dans le fait que le suspense et le rythme sont totalement absents, sacrifiés à l’extrême désinvolture de Sinatra livré à lui-même et de sa bande du rat pack au grand complet. Frankie et ses potes se sont sans doute beaucoup amusés sur le tournage, mais leurs blagues n’épatent plus personne. Certes, les chansons fredonnées par Dean Martin ou Sammy Davis Jr procurent toujours leur petit frisson. Mais Il faut subir cinquante minutes d’introduction poussives pour que l’intrigue veuille démarrer et la prétendue scène d’anthologie du casse simultané des cinq casinos de Las Vegas le soir du 31 décembre est filmée par-dessus la jambe. Seule la pirouette finale est toujours aussi amusante. On en vient à regretter la version 2001 d’Ocean’s Eleven de Steven Soderbergh, certes totalement vaine et vide, mais quand même moins laborieuse que son ancêtre.

Son ultime film est un flop colossal, le remake en couleur des Révoltés du Bounty (Mutiny on the Bounty, 1962) avec Trevor Howard, Richard Harris et surtout Marlon Brando, longtemps considéré comme l’un des principaux responsables de ce coûteux désastre en raison de ses caprices et de son interprétation minaudée avec étrange accent anglais en prime, comme plus tard dans Queimada de Pontecorvo et Le Corrupteur de Michael Winner. Vu enfant à la télévision, le film conserve cependant toute notre sympathie.

Laisser un commentaire