Du 1er septembre au 31 octobre arte.tv propose un cycle de grands films japonais. On pourra revoir ou découvrir gratuitement sur la plateforme d’ARTE cinq titres majeurs de la production cinématographique nippone, périodes classiques et contemporaines confondues : Still the Water de Naomi Kawase, Sonatine, mélodie mortelle de Takeshi Kitano, Entre le ciel et l’enfer, Chien enragé et Le Château de l’araignée de Akira Kurosawa.

Le Château de l’araignée (Kumo no sujyou, 1957) n’est pas à proprement parler une adaptation de Macbeth mais plutôt une transposition de la pièce de Shakespeare dans le Japon féodal. Akira Kurosawa ne retient rien du texte original et prend quelques libertés avec le déroulement de l’histoire. Ainsi les trois sorcières ricaneuses sont-elles remplacées par une apparition fantomatique et blanchâtre, et le personnage de Macduff a disparu. Le cinéaste voit dans les guerres civiles qui agitent son pays au XVIème siècle un contexte historique proche de celui décrit par Shakespeare dans sa pièce. Malgré une source littéraire occidentale, Le Château de l’araignée puise avant tout dans la culture et les arts traditionnels japonais. Kurosawa s’inspire du théâtre Nô en intériorisant au maximum la tragédie de Macbeth. Le minimalisme épuré des décors, le raffinement des effets sonores comme le jeu erratique et stylisé de certains acteurs sont ceux du Nô. Cela n’empêche pas Kurosawa de construire son film sur des oppositions dynamiques, avec des ruptures visuelles violentes. Au masque impassible et froid du visage de Asaji, la Lady Macbeth de Kurosawa, répondent les grimaces expressionnistes de Washizu/Macbeth, interprété par Toshiro Mifune. L’immobilisme de la caméra dans les scènes d’intérieur et de dialogues est interrompu par la chevauchée frénétique des deux guerriers perdus dans un labyrinthe végétal, dont la vitesse frôle l’abstraction. Envahi par la brume et les ténèbres, Le Château de l’araignée est un film cauchemardesque, une plongée inexorable dans une spirale criminelle. Kurosawa réalise un chef-d’oeuvre sur le Mal absolu et la corruption du pouvoir, parfaitement fidèle à Shakespeare malgré ses distances créatrices et son enracinement dans l’Histoire du Japon.

Le Château de l’araignée de Akira Kurosawa

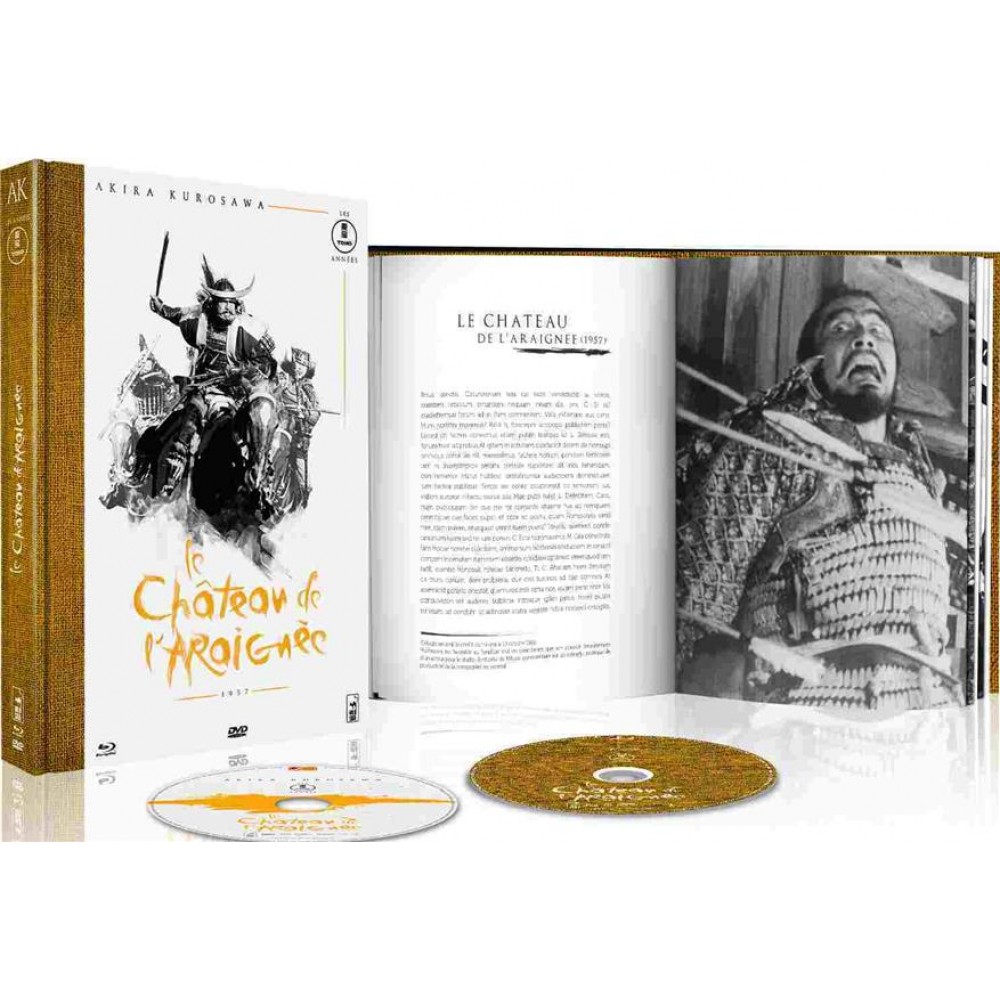

Le Château de l’araignée est également disponible en combo DVD et Blu-ray dans la collection des classiques de Kurosawa produits par la Toho, édité par Wild Side.

En effet, comme vous le précisez, Kurosawa s’inspire du théâtre Nô. Film historique, jidai-geki, admirable grâce à sa composition très soignée, lui donnant tantôt l’aspect de peintures, tantôt l’aspect de pièce de théâtre. M’étant intéressé au film de samouraï et un peu au théâtre japonais. Le No est plus complexe que le Kabuki, cependant il est assez ennuyant, je trouve que le film développe visuellement et par le jeu des acteurs une puissante référence à ce théâtre.

Au début, l’action se passe dans une forêt inquiétante sous la pluie et ensuite baignant dans un brouillard où des ombres hallucinées s’affrontent. Le guerrier Toshiro Mifune, au jeu constamment impressionnant et expressionniste, et son compagnon rencontrent l’esprit de la forêt qui leur prédit un funeste destin. La brume cache aux humains leurs passions ; la forêt (forêt de l’Araignée) et le brouillard égarent les hommes dans la confusion du temps et de l’espace, et comme dans le Samsara des bouddhistes, on y tourne en rond sans trouver son chemin.

Il y a aussi cette voix dans la forêt disant » Voyez donc, voyez ce qui reste des rêves de ces hommes, les obsessions dont ils étaient prisonniers résonnent encore en ce lieu ; hantés par les passions les plus folles, ces hommes sont tombés dans la voie du sang » (…) « Hommes d’hier, hommes d’aujourd’hui, rien n’a changé ». À la fin, la voix de la forêt : « Dès leur naissance, ils sont prisonniers de leurs passions, ils brûlent leur vie immodérément dans les flammes des 5 désirs. Quand ils meurent, leur corps pourrit et sur cette pourriture vont pousser des fleurs « . Typiques des récits de samouraïs.

Le théâtre Nô est la voie de l’épuration par conséquent dans le film : décors dépouillés, gestuelle des comédiens, travail sur les masques Heita. Mais l’implication du Nô dans l’œuvre ne se limite bien évidemment pas aux seules considérations architecturales. Kurosawa met en scène les figures caractéristiques de cette forme de dramaturgie dans laquelle les acteurs se doivent de porter l’un des 138 masques existants actuellement (contre une soixantaine au 16ᵉ siècle). En effet, Chaque masque symbolise un personnage typique du Nô, mais aussi une humeur, un état ou même une âme.

L’un des personnages « masqués » les plus intéressants du film est bien assurément celui de cette Lady Macbeth japonaise incroyablement interprétée par l’actrice Isuzu Yamada, au visage blanc sans expression, à la démarche spectrale empruntée au théâtre du Nô, elle est l’incarnation du mal. Ce personnage essentiel du drame symbolise dans le film 2 états bien distincts. Le 1ᵉʳ lorsqu’elle est l’instigatrice calme et froide des drames à venir et le second lorsqu’elle cède finalement à la folie. Le visage de l’actrice est impassible, blanc et grimé de manière dite « classique ». Nous retrouvons donc la bouche fermée, ces mots ne font que faire frémir les lèvres, les yeux mi-clos et les sourcils peints en haut du front qui sont les caractéristiques du masque de femme type ‘Fukai » du Nô.

L’autre personnage est celui du fantôme (ou sorcière), a la place des 3 sorcières de Shakespeare, est, lui aussi, un personnage relevant de l’art théâtral japonais. L’individu, joué par une actrice, apparaît comme un croisement entre un vieillard (la sagesse) et un démon (la supercherie). Son teint est pâle et, là encore, son expression est aussi figée que celle d’un masque. Kurosawa s’approprie bien un matériau, une forme d’art issue de son pays afin d’en faire une œuvre exceptionnelle et mémorable.

Livres : Samouraïs de Mitsuo Kure et Kurosawa de Charles Tesson.

Merci pour ce beau texte