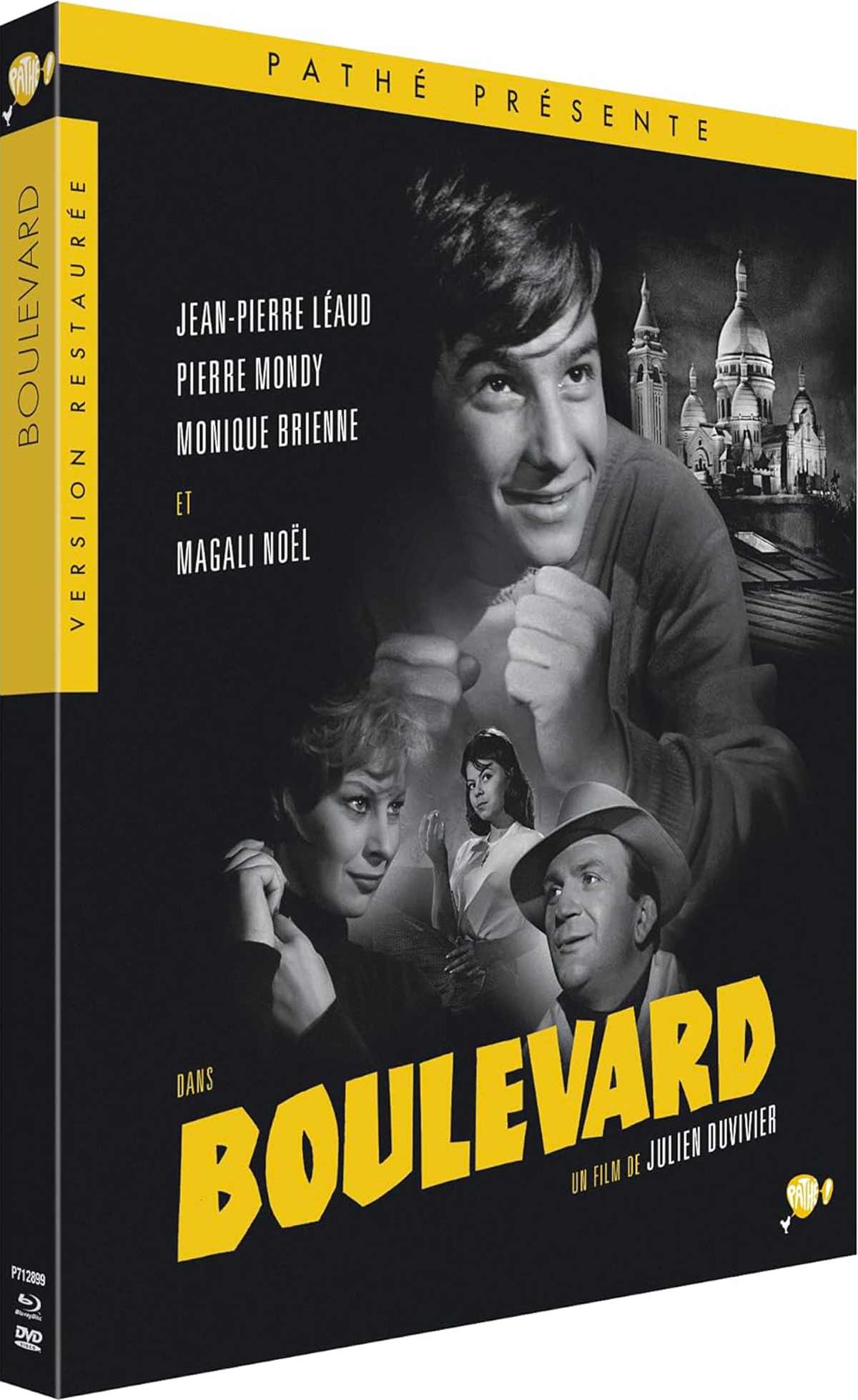

Boulevard (1960) est une curiosité. Le film marque la rencontre inattendue entre Julien Duvivier, monument du cinéma français dont la carrière avait débuté dans les années 1920, au temps du muet, et Jean-Pierre Léaud, 16 ans, qui venait de triompher l’année précédente dans Les 400 Coups de François Truffaut. L’adolescent rebelle de la Nouvelle Vague croise le vieux renard d’un certain cinéma « de qualité » vilipendé par les critiques des Cahiers du cinéma, Truffaut en tête. Ainsi, Boulevard peut se voir comme un dialogue à distance entre Duvivier et Truffaut, et une pièce représentative de leur relation ambiguë et plus complexe qu’on l’a dit. On a trop oublié que Truffaut avait aussi défendu dans Arts certains films de Duvivier comme Voici le temps des assassins, et que Duvivier était membre du jury du Festival de Cannes lorsque Truffaut avait remporté le prix de la mise en scène pour son premier long métrage. Il existait une relation cachée père-fils entre Truffaut et Duvivier, relation forcément conflictuelle, honteuse et même un peu perverse. Truffaut a voulu tuer le père, mais il l’aimait en secret. Duvivier enviait Truffaut, dont la carrière naissait quand la sienne touchait à sa fin. Boulevard, qui se déroule dans le même quartier que Les 400 Coups, pourrait presque être la suite du film de Truffaut, dont il prolonge certaines scènes et offre à Léaud un rôle très proche de celui d’Antoine Doinel – Jojo, un adolescent en quête d’amour et de sexualité, livré à lui-même, séparé de son père. Léaud interprète avec beaucoup de verve et de naturel un petit poulbot, qui vit dans une chambre de bonne. Le film propose une étude sociologique des habitants du dernière étage d’un immeuble – cela rappelle Pot-Bouille d’après Zola, réalisé par le même Duvivier trois ans plus tôt. On croise des figures pittoresques, comme le boxeur raté (Pierre Mondy) ou la strip-teaseuse au grand coeur (Magali Noel). L’histoire du cinéma a retenu Les 400 Coups et pas Boulevard. Il n’empêche qu’on y retrouve le solide métier de Duvivier, cinéaste encore sous-estimé qui va tourner jusqu’en 1967, date de sa disparition. Il y a dans Boulevard des plans tournés dans les rues qui prennent une dimension documentaire. Il y a aussi des décors de studio, le toit de l’immeuble ou se réfugie Jojo, qui renvoient au réalisme poétique des années 1930. Cela en fait une oeuvre attachante à défaut d’être géniale, et caractéristique de la curiosité et du souci de renouvellement de Duvivier, grand cinéaste qu’on aurait tort de caricaturer en perfectionniste froid et misanthrope.

Pathé a restauré ce film de son catalogue et le propose en combo DVD/BR. Les suppléments analysent les écarts pris vis-à-vis du roman de Robert Sabatier mais également la singularité esthétique du long métrage, à mi-chemin entre le classicisme et les expérimentations de la Nouvelle Vague.

On présente parfois Duvivier comme un réalisateur désespéré, misanthrope, en tout cas dressant de l’humanité un portrait peu flatteur.

Je n’ai pas vu bcp de films de lui, mais il est évident qu’il a fait des choses très différentes. Je retiens particulièrement Voici le temps des assassins qui ma fort marqué.

Quel(s)s autre(s) films de lui dans la même veine sombre recommanderiez-vous?

Parmi ses chefs-d’oeuvre des années 30 : Au bonheur des dames (muet), la Bandera, Pépé le Moko, La Belle Equipe, La Tête d’un homme, La Fin du jour… et Panique en 1946.