Joe, c’est aussi l’Amérique (Joe) de John G. Avildsen (qui réalisera ensuite le premier Rocky) ne bénéficie pas en France du même statut qu’aux Etats-Unis. Sorti en 1970, le film avait obtenu un immense succès commercial pour une production indépendante. Il a marqué durablement les spectateurs de l’époque, en raison de sa violence et du caractère dérangeant de son sujet. Joe ressemble un peu à un Seul contre tous américain, réalisé 28 ans avant le film de Gaspar Noé. Joe ausculte la frustration, la haine et le racisme d’un prolétaire blanc qui vomit sa détestation du monde moderne dans les bars, et saisit l’opportunité de passer à l’action lorsqu’il rencontre par hasard un honnête père de famille qui lui avoue qu’il vient de tuer l’amant de sa fille, un hippie toxicomane et dealer, artiste raté digne du plus profond mépris. Joe brosse le portrait d’Américains exaspérés par la contre-culture hippie et la banalisation de la drogue. Le scénario, extrêmement audacieux, est signé Norman Wexler, soit l’un des meilleurs chroniqueurs de l’Amérique des années 1970, qui inventa, après Joe, deux autres personnages new-yorkais iconiques de cette décennie : Serpico dans le film éponyme de Sidney Lumet, et Tony Manero dans La Fièvre du samedi soir de John Badham. Joe est un titre important qui ouvre une décennie marquée par la violence, le pessimisme et la remise en question de l’héroïsme et de l’idéalisme dans le cinéma américain.

Souvent présenté comme l’ancêtre du vigilante movie (films d’autodéfense), et un titre séminal qui annonce Death Wish et Taxi Driver, Joe vaut beaucoup mieux que cela. Il n’y est pas question de vengeance expéditive, mais d’exaspération devant un nouveau mode de vie érigé en philosophie, impossible à accepter par les classes laborieuses et conservatrices. Certes, Joe se rapproche du film de Scorsese par sa présentation d’un personnage sociopathe issu du prolétariat (même si Joe, contrairement à Travis Bickle, est marié et possède un emploi d’ouvrier, stable mais sous-payé) et la description des rues de New York envahies par la drogue. Mais Joe est davantage une satire cruelle, le versant sombre d’un autre film important, Taking Of de Milos Forman, qui montrait le désarroi et l’incompréhension de parents de la middle class devant l’adhésion de leurs enfants au mouvement hippie. Souvent présenté comme une révolution culturelle, le mouvement hippie a rapidement été récupéré par l’industrie du divertissement et les médias, tandis qu’une frange de la jeunesse s’enfonçait dans la marginalité. Le film vient rappeler que les hippies, loin d’être perçus comme des héros de la contre-culture (le mythe véhiculé par Easy Rider) étaient considérés par la majorité de la population, à tort ou à raison, comme des parasites – voir la description qu’en fait Quentin Tarantino dans Once Upon a Time in Hollywood. La conclusion du film, tragique et absurde, confirme que la violence ne fait que punir celui qui en use et en tire une jouissance éphémère. Interprétation magistrale de Peter Boyle. L’acteur américain réapparait dans Taxi Driver, où il interprète un personnage pas si éloigné que ça de Joe. Ce n’est peut-être pas une coïncidence.

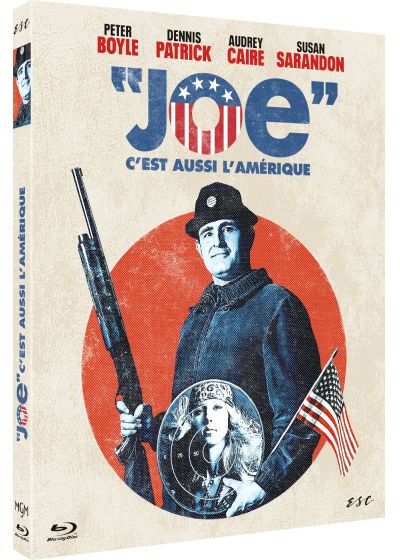

Combo DVD/BR édité par ESC

Très bon film représentatif du nouvel Hollywood . Etrange qu’il ait eut si peu de retentissement dans nos contrées . Et quand on y songe un film étonnement remis au gout du jour après le triomphe de Trump et son electorat fatigué du wokisme et de la cancel culture . Le parallèle ne me parait pas absurde . Il me fait aussi penser sur le fond à » Electra Glide in blue » qui se voulait peut etre inconsciemment une réponse aux hippies d’ » Easy rider » avec son flic malmené . » Joe » prouve en tout cas l’infinie richesse de cette période bénie du cinéma qui nous donna tant de chefs d’oeuvre .

oui les deux films sont assez comparables…