Sam Peckinpah

Depuis le 2 septembre et jusqu’au 11 octobre la Cinémathèque rend hommage à Sam Peckinpah, avec l’intégralité de ses films – pour le cinéma et la télévision, ce qui permettra de découvrir ses épisodes pour les séries « Gunsmoke », « The Rifleman » et « The Westerner » qu’il produisit. Cette part non négligeable du début de la carrière de Peckinpah permet de situer le cinéaste, longtemps considéré comme une anomalie, un cas atypique et marginal – ce qu’il demeure par bien des aspects – parmi les nouveaux talents américains apparus au début des années 60 et ayant fait leurs premiers pas à la télévision, de John Frankenheimer à Robert Mulligan en passant par Sidney Lumet ou Franklin J. Schaffner. Tandis que ces réalisateurs optèrent la plupart du temps pour un style invisible ou volontairement terne, mélange de néoclassicisme et d’anonymat formel, Peckinpah va prolonger au cinéma des thématiques déjà abordées à la télévision mais en les amplifiant par une mise en scène révolutionnaire et baroque, un art du montage qui auront une influence considérable sur tout le Nouvel Hollywood, sans parler des films d’action du monde entier qui pilleront ses ralentis et ses déchaînements de violence, sans toujours en retenir la virtuosité et le caractère funèbre.

Sam Peckinpah nait le 21 février 1925 à Fresno, Californie.

Entre 1956 et 1960 il collabore à des scénarios, fait une apparition dans L’Invasion des profanateurs de sépultures de son ami Don Siegel et surtout écrit, réalise et produit des épisodes de séries télévisées western qui portent déjà son empreinte.

En 1961 Peckinpah signe son premier long métrage de cinéma, le western New Mexico (The Deadly Companions) où l’on devine sa forte personnalité sous des aspects plus conventionnels.

Coups de feu dans la sierra

Coups de feu dans la sierra (Ride the High Country, 1962) est le deuxième film de Peckinpah et premier grand western, élégiaque et crépusculaire, avec les cow-boys vieillissants Joel McCrea et Randolph Scott dans leurs derniers rôles.

Major Dundee (1965) constitue sa première expérience désastreuse avec les studios. Le film est mutilé et échappe au contrôle de Peckinpah, malgré le soutien de la star Charlton Heston. Une version d’un montage plus long et conforme aux désirs et exigences de son auteur sera rétablie en 2005.

En 1969 c’est le triomphe de La Horde sauvage (The Wild Bunch, photo en tête de texte), qui le propulse au rang des réalisateurs vedettes de l’époque, aux côtés de Stanley Kubrick ou Sergio Leone.

La Horde sauvage relate la dernière cavale d’une bande de hors-la-loi vieillissants traqués par des chasseurs de prime, avec au bout du chemin un carnage mémorable par sa cruauté, sa longueur et ses jets d’hémoglobine. Ce n’est pas le meilleur film de Peckinpah, mais son plus célèbre, où il élabore une esthétique de la violence qui va révolutionner durablement le cinéma américain. Avec Un nommé Cable Hogue (The Ballad of Cable Hogue, 1970), nouvelle méditation, en mode mineur, sur la fin de l’Ouest, Peckinpah délaisse provisoirement la violence pour un récit picaresque et trivial aux confins de l’onirisme.

En 1971 Les Chiens de paille (Straw Dogs) est la première incursion de Peckinpah hors du western et du territoire américain. Contemporain de Orange mécanique de Kubrick, le film marque les spectateurs par son extrême brutalité et le pessimisme de son propos, sur le conflit entre barbarie et civilisation.

L’année suivante Peckinpah, le vent en poupe, enchaîne deux films contemporains avec la star Steve McQueen, Junior Bonner, le dernier bagarreur (Junior Bonner) sur le monde du rodéo, plus décontracté que d’habitude et Guet-apens (The Getaway), splendide film noir moderne d’après un roman de Jim Thompson, qui se penche sur la question du couple.

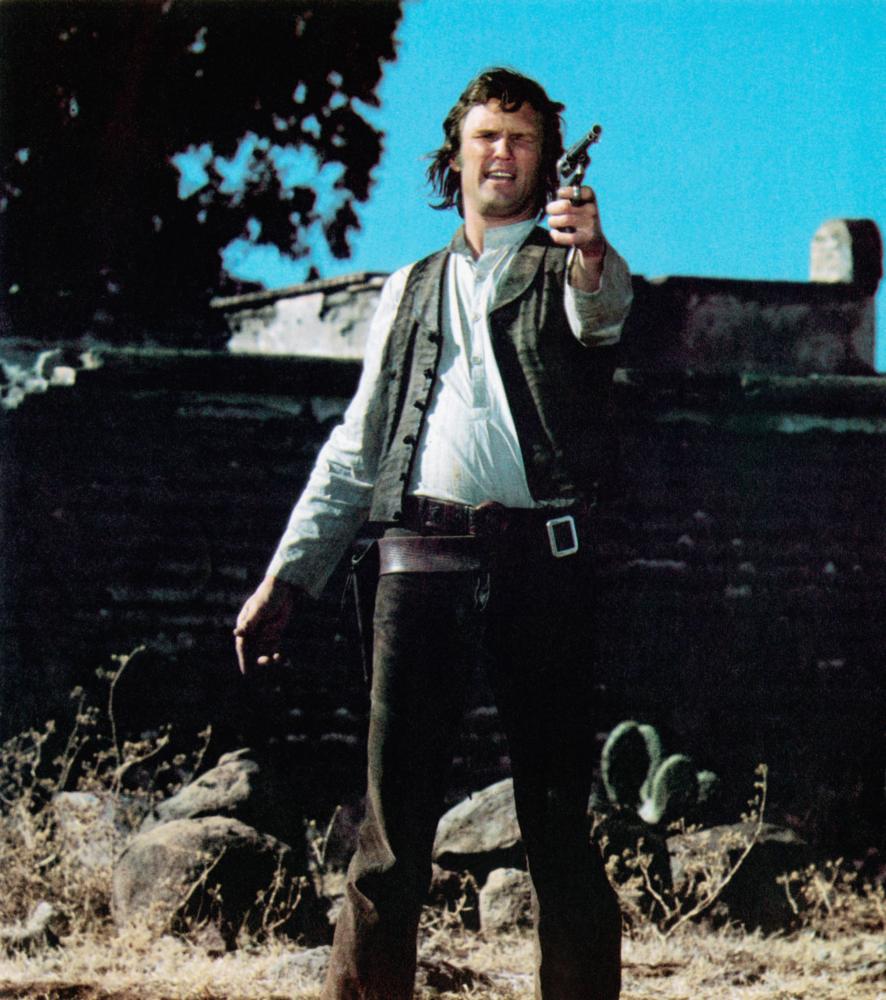

Kris Kristofferson dans Pat Garrett et Billy le Kid

Les choses se gâtent au milieu des années 70. Peckinpah réalise deux chefs-d’œuvre maudits qui souffrent de la méfiance des producteurs qui en refont le montage ou en sabordent la distribution.

Pat Garrett et Billy le Kid (Pat Garrett and Billy the Kid, 1973) demeure sans doute le film le plus ambitieux et abouti de Peckinpah, malheureusement massacré au montage par les producteurs au moment de sa sortie. Une version intégrale du réalisateur sera enfin visible en 1988. La Cinémathèque française propose également un autre montage de 2005 établi par Warner, en tous points contestable. La superbe séquence d’ouverture en sépia et le générique voulus par Peckinpah, reconstitués en 88 ont été de nouveau charcutés, avec un nouveau générique sur des photos du film du plus vilain effet. Sur l’une des plus belles scènes du film – et de l’œuvre de Peckinpah – la lente agonie au bord d’une rivière d’un shérif joué Slim Pickens abattu par des hommes de Billy lors de l’assaut de leur maison, originellement silencieuse, a été rajouté la chanson « Knockin On Heavens Door », sans doute pour valoriser l’apport de la bande originale de Bob Dylan, déjà majestueuse dans le montage de Peckinpah. La fin de cette version est également tronquée – un simple arrêt sur image, pas de retour à l’assassinat inaugural de Garrett, et surtout la coupe incompréhensible de la phrase la plus célèbre du film, prononcé par Garrett après l’assassinant de Billy. Bref un montage médiocre et un ultime outrage à l’un des meilleurs films américains des années 70, qui n’en demandait pas tant après des années de purgatoire. Préférez donc la version de 88, de plus projetée en 35mm à la Cinémathèque française.

Apportez-moi la tête d’Alfredo Garcia

Apportez-moi la tête d’Alfredo Garcia (Bring Me the Head of Alfredo Garcia, 1974) est un autre film important, cette fois-ci produit et réalisé sans encombre, mais très mal distribué et méprisé par la critique. Y éclatent pourtant le romantisme désespéré et le nihilisme de Peckinpah, avec le grand Warren Oates comme double cinématographique et antihéros ultime.

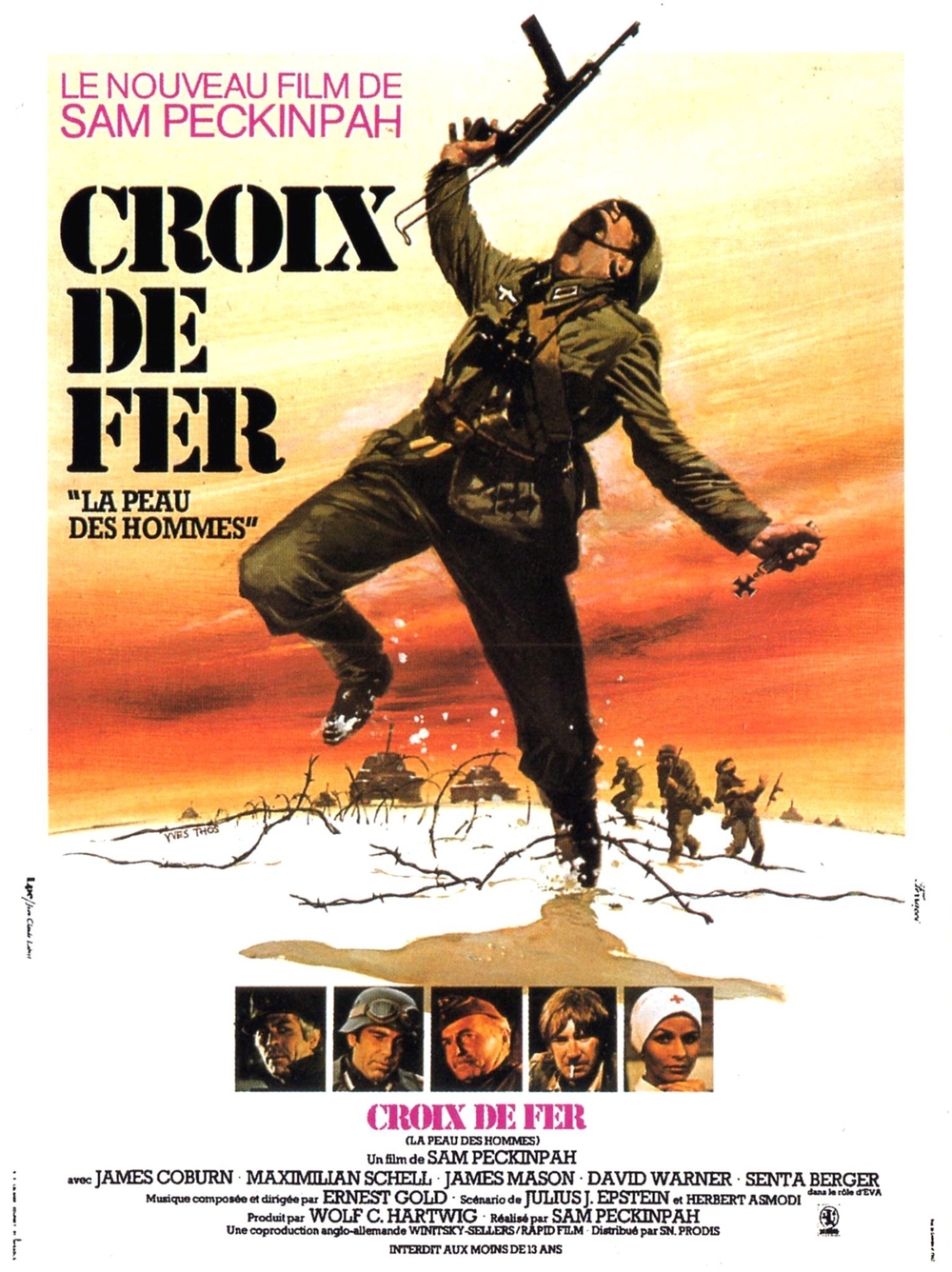

Réputé incontrôlable, Peckinpah est devenu un paria à Hollywood. En 1977 Peckinpah tourne le génial Croix de fer (The Cross of Iron) en Yougoslavie, pour un producteur allemand de films pornos très louche, dans la confusion générale. Les problèmes de drogue et d’alcool du cinéaste et son caractère ombrageux n’arrangent rien. La guerre selon Peckinpah. Ultime chef-d’œuvre, monstrueux de violence et d’anarchisme, avec un James Coburn impérial. Ignoré aux Etats-Unis Croix de fer, salué par Orson Welles, sera un gros succès commercial en Europe.

Osterman week-end (The Osterman Weekend, 1983) est le dernier long métrage de Peckinpah, après plusieurs années de chômage et deux films ratés où il s’engouffre dans l’auto parodie, voire le désengagement (Tueur d’élite, Le Convoi). Osterman week-end est un thriller d’espionnage cynique et paranoïaque au ton particulièrement amer.

Sam Peckinpah meurt prématurément le 28 décembre 1984 à Inglewood, Californie, usé par des années d’excès et de combats perdus et gagnés contre les studios.

Longtemps décriée, l’œuvre de Peckinpah repose aujourd’hui sur un piédestal. Ce n’est que justice. Sam Peckinpah était un Pat Garrett qui s’était rêvé en Billy the Kid. Brisé par le système hollywoodien, contraint à des compromis, il aura cependant pu mener jusqu’au bout une poignée de classiques ou de chefs-d’œuvre (La Horde sauvage, Les Chiens de paille, Pat Garrett et Billy le Kid, Apportez-moi la tête d’Alfredo Garcia), authentiques gestes d’insoumission et de désespoir jetés à la face de l’Amérique.

Coups de feu dans la sierra est le second film de Sam Peckinpah, mais c’est avec ce titre que débute officiellement l’œuvre du cinéaste. Dès ce western, dans le sillon de ceux de Mann, Peckinpah aborde les thèmes qui traverseront toute sa carrière : le déclin des héros, la fin d’un monde mythique et le début de la civilisation moderne, une certaine éthique chevaleresque contre la barbarie. C’est le premier jalon essentiel d’une filmographie dont le second sera bien sûr La Horde sauvage, dans lequel Peckinpah procède à une révolution formelle et entérine le chant du cygne d’un genre « américain par excellence ». La dilatation de la durée, l’usage du ralenti dans les scènes de violence, un ton désenchanté deviendront la marque d’un cinéma baroque. Tandis que certains grands auteurs concluent leur œuvre sur une note d’apaisement, les films de Peckinpah seront de plus en plus nihilistes et apocalyptiques, jusqu’au chaos et la confusion. Avant de signer les premiers westerns modernes, Peckinpah met en scène avec Coups de feu dans la sierra le dernier grand western classique, mélancolique et panthéiste, avec des touches d’iconoclastie (la fameuse kermesse inaugurale, avec une course à dos de dromadaire) qui caractérisent déjà la forte personnalité du cinéaste. La présence de Randolph Scott et Joel McCrea, icônes du western qui choisirent Coups de feu dans la sierra comme leur ultime apparition cinématographique, achève de transformer le film en bouleversante élégie de la vieillesse.

Steve McQueen et Sam Peckinpah sur le tournage de Guet-apens

La rétrospective à la Cinémathèque française – et préalablement au Festival del Film Locarno – est accompagnée par un ouvrage collectif sur Sam Peckinpah sous la direction de Fernando Ganzo, aux éditions Capricci. Les anecdotes de tournages et les témoignages de collaborateurs de Peckinpah, plus un entretien inédit avec le réalisateur, y côtoient des études savantes sur les différentes périodes de son œuvre, signées Chris Fujiwara, Emmanuel Burdeau – essai remarquable sur les styles de Peckinpah et la portée morale de ses films, en particulier Les Chiens de paille – ou Jean-François Rauger (sur la période télévisuelle de Peckinpah).

Quatre œuvres maîtresses de Sam Peckinpah, projetées à la Cinémathèque française et qui bénéficient également d’une ressortie prochaine en salles, ont été évoquées ici :

Guet-apens (reprise le 16 septembre)

https://www.arte.tv/sites/fr/olivierpere/2013/03/25/guet-apens-de-sam-peckinpah/

Croix de fer (reprise le 23 septembre)

https://www.arte.tv/sites/fr/olivierpere/2013/01/10/croix-de-fer-de-sam-peckinpah/

Pat Garrett et Billy le Kid (reprise le 23 septembre)

https://www.arte.tv/sites/fr/olivierpere/2011/12/13/pat-garrett-et-billy-le-kid-de-sam-peckinpah/

et aussi Les Chiens de paille (projections le 19 et le 23 septembre à la Cinémathèque française)

https://www.arte.tv/sites/fr/olivierpere/2011/10/03/les-chiens-de-paille-de-sam-peckinpah/

Laisser un commentaire