Dans la carrière tristounette de Jean Delannoy représentant officiel d’un certain cinéma tricolore « de qualité » adepte des adaptations littéraires ou des sujets historique Maigret tend un piège (1958) fait figure de réussite exceptionnelle. Cette enquête du commissaire Maigret d’après le roman éponyme de Simenon se hisse dans le haut du panier des nombreux films policiers produits en France dans les années 50 et 60. C’est la première fois que Jean Gabin incarne le fameux commissaire – il reprendra la défroque de Maigret dans Maigret et l’affaire Saint-Fiacre toujours sous la direction de Delannoy en 1959 et dans l’inférieur Maigret voit rouge de Gilles Grangier en 1963. Maigret tend un piège possède la particularité en cette fin des années 50 de retranscrire la traque d’un tueur en série opérant en plein cœur du vieux quartier du Marais à Paris, plutôt que de s’appesantir sur le folklore des gangsters de Pigalle. Il en résulte une enquête qui mêle la méticulosité de la police scientifique aux intuitions de Maigret, fin psychologue et représentant de méthodes archaïques mains néanmoins probantes dans la découverte de la vérité. Certes Delannoy n’atteint pas la sécheresse visionnaire d’un Fritz Lang (La Cinquième Victime, réalisé un an plus tôt) mais il démontre une réelle inspiration dans le traitement des scènes de suspens et d’angoisse, qui dénotent au milieu d’un certain pittoresque parisien. Le premier meurtre, aux alentours de la Places des Vosges, privilégie les plans en caméra subjective où le cinéaste adopte le point de vue du tueur, avec ses gants de cuir noir en amorce. De tels procédés deviendront des figures récurrentes du « giallo », ces thrillers horrifiques transalpins centrés sur les délits de sadiques à l’identité mystérieuse. Delannoy précurseur de Dario Argento, qui l’eut cru ? Sans doute leurs références communes sont-elle Fritz Lang et Alfred Hitchcock, maîtres du crime et de la psychose au cinéma. Toujours est-il que Maigret tend un piège surprend par sa sobriété et ses détails étranges – un boucher vaguement suspect dissimule son visage derrière une tête de cochon sur une photo. Même Michel Audiard responsable des dialogues n’en rajoute pas dans la truculence parigote. La seconde partie du film se concentre sur le portrait d’un psychopathe impuissant couvé par une mère monstrueuse et protégée par une épouse à la sexualité réprimée, prétexte à une peinture peu reluisante de la « bonne » société. Interprétations inoubliables de Jean Dessailly en homme enfant, Annie Girardot en bourgeoise frustrée et Lucienne Bogaert en veuve haineuse. Tous les seconds rôles sont remarquables et composent un tableau saisissant du Paris de l’époque. Jean Gabin se montre très à son aise en héros de Simenon, un auteur qu’il fréquentera régulièrement à l’écran. Moins célébré que Touchez pas au grisbi ou La Vérité sur Bébé Donge, Maigret tend un piège est pourtant un modèle du genre policier, un film qu’on ne se lasse pas de voir et de revoir, pour son ambiance, ses études de caractères et sa redoutable efficacité.

Le succès de Maigret tend un piège (1958) entraîne la production l’année suivante d’une nouvelle adaptation d’un roman de Simenon avec Jean Gabin dans le rôle de Maigret et Jean Delannoy au scénario et derrière la caméra. Le choix se porte sur L’Affaire Saint-Fiacre, paru en 1932. Les deux films sont très différents. Le premier se déroulait dans le quartier du Marais à Paris et décrivait la traque d’un tueur en série. Le second nous plonge dans l’atmosphère sinistre d’un petit village où la châtelaine a été retrouvée morte pendant la messe. Le commissaire Maigret était revenu à Saint-Fiacre la veille à la demande de la comtesse, qui avait reçu une lettre de menace. Pour Maigret, qui a vécu enfant dans le village – son père était le régisseur du château de Saint-Fiacre – les retrouvailles avec la comtesse et l’enquête sur son décès réveillent des souvenirs enfouis. Le film fonctionne comme un « whodunit » classique dans lequel plusieurs personnages plus ou moins antipathiques vont successivement attirer les soupçons du spectateur, jusqu’à la révélation finale du (ou des) coupable(s). Tandis que Maigret n’accordait que peu d’importance à l’enquête dans le roman, absorbé par ses souvenirs, le film le restitue dans sa situation habituelle de fin limier qui hume la psyché de chaque homme (suspect) qui croise son chemin. Le film charrie le pessimisme foncier qui était la norme dans un certain cinéma psychologique français des années 50. L’envie, la lâcheté morale, la médiocrité et la cupidité caractérise les individus que rencontre Maigret à Saint-Fiacre, du fils de la comtesse à son secrétaire gigolo, en passant par le curé du village qui n’est pas épargné. C’est l’argent, et l’appât du gain qui pervertissent les rapports humains…

L’intérêt de Maigret et l’affaire Saint-Fiacre réside ailleurs : dans la relation amoureuse secrète qui liait Maigret enfant et la jeune comtesse, objet de des premiers désirs sexuels du garçonnet. Ces souvenirs joyeux sont confessés par Maigret à la vieille dame lors de leurs retrouvailles. Ils étaient partagés.

Après la crise cardiaque mortelle de la comtesse, son corps nu est exposé sur son lit. Le médecin vient de l’examiner. Maigret regarde l’air absent un cadavre de femme âgée qui avait autrefois éveillé en lui des émois pré-pubères. Le médecin fait un commentaire grivois sur l’état de conservation de la morte, dont les relations tarifiées avec des gigolos étaient connues dans le village. Quelque chose de la crudité sexuelle des romans de Simenon passe brièvement dans le film de Delannoy.

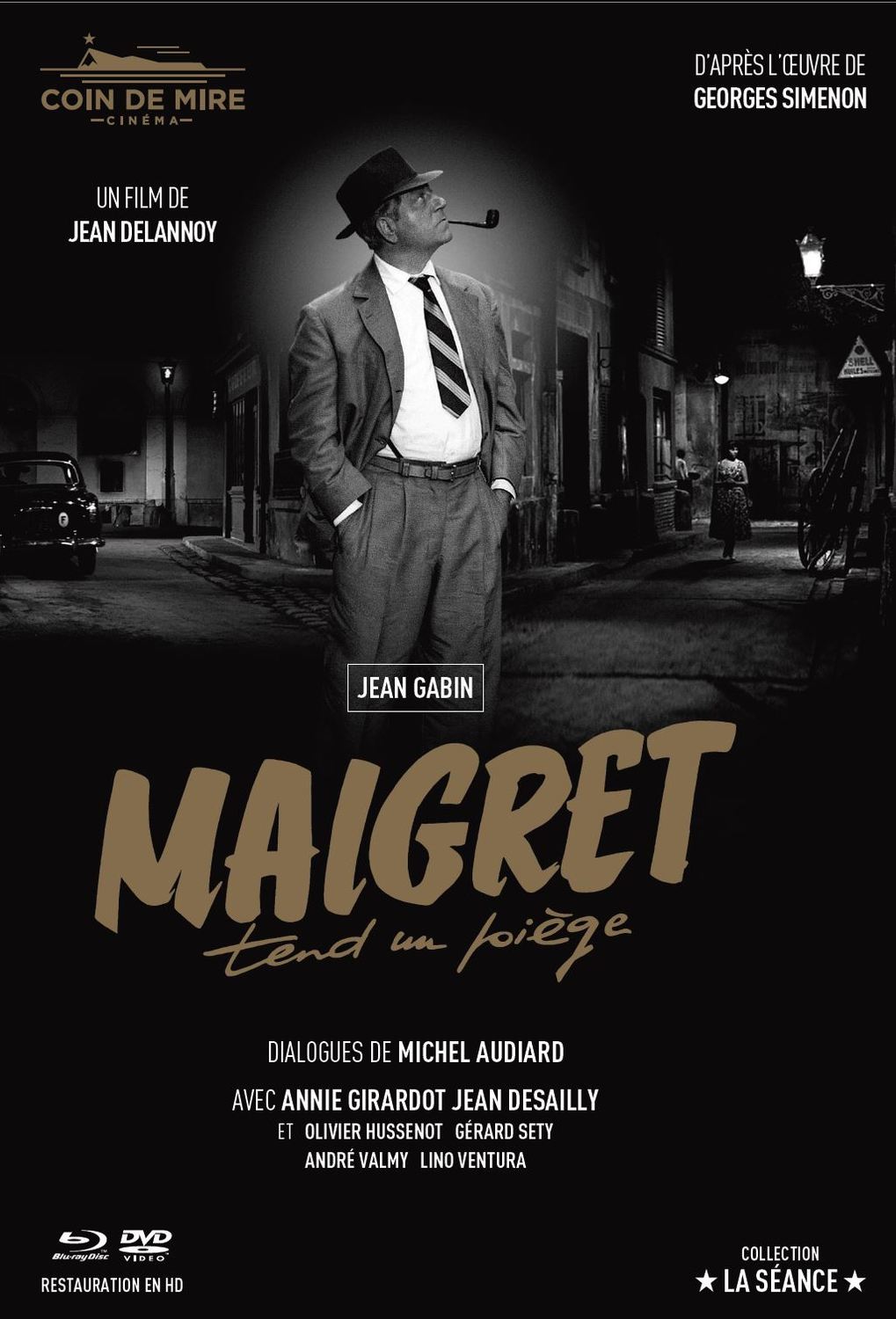

Les deux films, ainsi que Maigret voit rouge de Gilles Grangier ont été édités en combo DVD/blu-ray, version restaurée, dans la belle collection « la séance » chez Coin de mire.

Laisser un commentaire