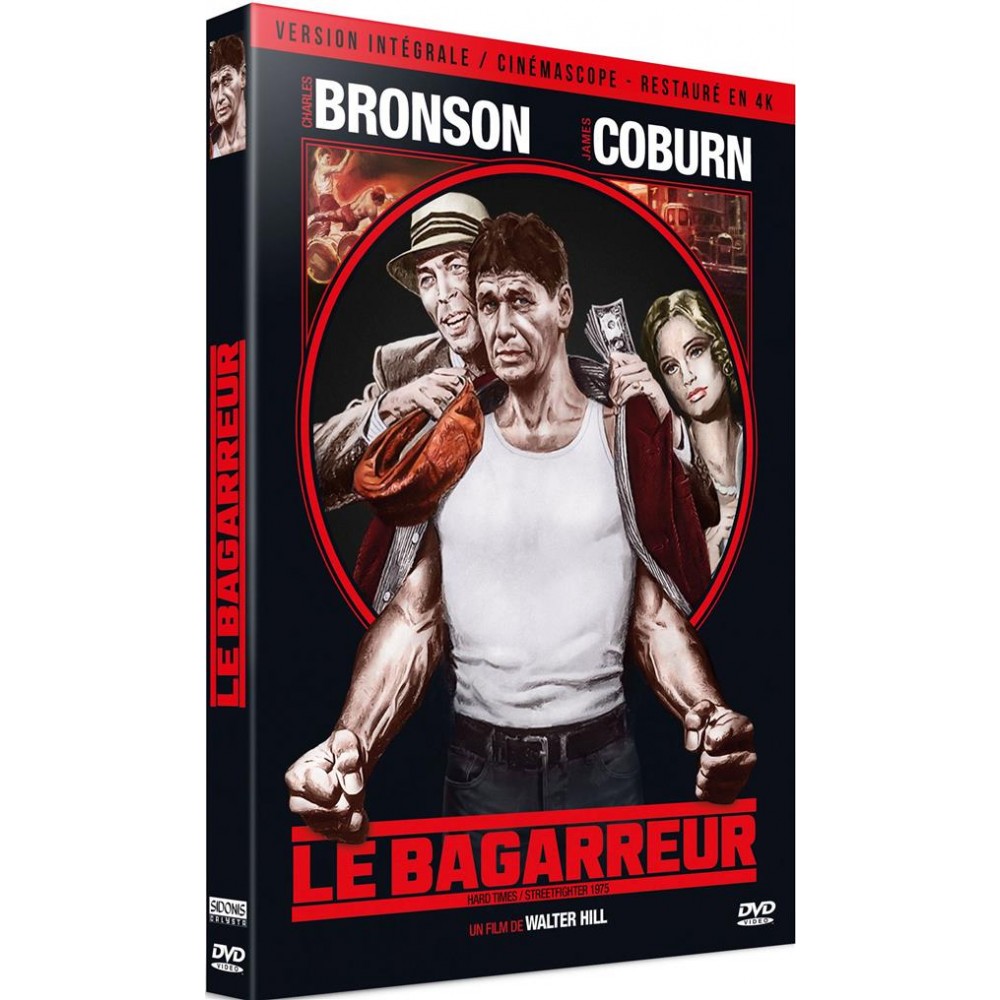

L’éditeur Sidonis / Calysta permet aux fans de Charles Bronson de retrouver leur acteur préféré dans plusieurs titres disponibles pour la première fois en Blu-ray. De sa période européenne (Les Baroudeurs de Peter Collinson, 1970) au crépuscule de sa carrière (Le Messager de la mort de J. Lee Thompson, 1988), en passant par son plus gros succès personnel des années 70 (Un justicier dans la ville de Michael Winner, 1974), il est possible d’apprécier à nouveau la sobriété légendaire de Bronson, dont les détracteurs limitaient le jeu à deux expressions faciales : avec et sans moustache. Arrêtons-nous sur deux titres qui recèlent le meilleur et le pire de l’homme au visage de puma. Le Bagarreur (Hard Times, 1975) est le premier long métrage réalisé par Walter Hill, auparavant scénariste pour Sam Peckinpah (Guet-apens) ou John Huston (Le Piège). Le film relate l’association entre un organisateur de combats clandestins, flambeur et malchanceux, et un ouvrier au chômage, bien décidé à gagner de l’argent par la force de ses poings. L’action se déroule à la Nouvelle-Orléans dans les années 30, et dresse un tableau réaliste de l’Amérique durant la grande dépression. Bronson interprète le boxeur amateur, tandis que James Coburn lui donne la réplique dans le rôle de son manager. C’est Walter Hill qui eut l’idée de transposer l’histoire dans le passé, afin de souligner les nombreux emprunts au western dans le scénario. Âgé de 54 ans au moment du tournage, Bronson exhibe une musculature noueuse et fait preuve d’une excellente condition physique, à l’instar de son personnage capable d’assommer des adversaires plus jeunes que lui. Fidèle à son habitude, Bronson le taciturne se contente d’habiter le plan avec un magnétisme mi-animal, mi-minéral. Il n’ouvre la bouche qu’à de très rares occasions. Cela ne l’empêche pas de voler facilement la vedette à Coburn. Le mutisme et l’individualisme forcenés du boxeur solitaire réapparaitront chez le héros du film suivant de Walter Hill, Driver avec Ryan O’Neal. Le Bagarreur est un beau coup d’essai de la part d’un cinéaste qui tentera tant bien que mal de perpétuer à Hollywood un certain cinéma américain viril et frondeur, dans la lignée de Peckinpah, Aldrich ou Fuller.

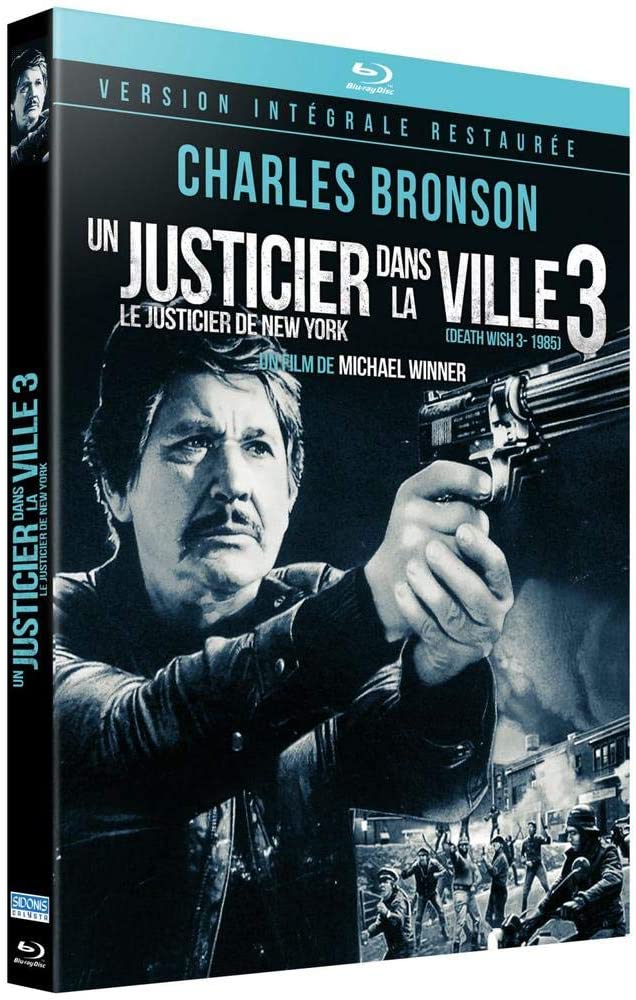

Le Justicier de New York (Death Wish 3, 1985) est le troisième volet de la série Un justicier dans la ville. La franchise est passée des mains de Dino De Laurentiis, producteur du film original, à celles de Menahem Golan et Yoram Globus, patrons de la Cannon. Un justicier dans la ville 2 (également disponible chez Sidonis / Calysta) voyait l’architecte Paul Kersey continuer sa croisade punitive à Los Angeles. Le Justicier de New York le montre de retour au bercail, confronté à une bande de punks qui rackette, viole et assassine les habitants d’un immeuble. Ce film, emblématique du mauvais goût et de l’outrance de la plupart des productions Cannon, est également représentatif de la dégringolade artistique de Michael Winner. Réputé pour son cynisme et son goût de la violence, le réalisateur anglais se laisse aller à partir de la fin des années 70 à la paresse intégrale ou au grand n’importe quoi. Ce relâchement se ressent dans Le Justicier de New York, qui sombre dès les premières minutes dans la caricature, l’invraisemblance et même la parodie, volontaire ou non.

Le réalisme sordide et l’ambiguïté du premier Death Wish sont balayés au profit d’un traitement grossier et carnavalesque du thème de l’auto-défense. Le Justicier de New York a acquis une réputation particulière auprès de certains amateurs qui en apprécient l’humour décomplexé et l’emphase destructrice. Le résultat s’apparente à une excroissance burlesque et monstrueuse des deux premiers films. Il faut voir Bronson pulvériser à la mitrailleuse ou au lance-roquette des dizaines de délinquants dégénérés, assimilés à des « cafards », pour qu’un quartier de Brooklyn retrouve sa tranquillité, ou des voisins applaudir à leur fenêtre l’exécution d’un voyou d’une balle dans le dos. Le film est douteux à tous les égards : le flic décrit au début comme un fonctionnaire pourri et fasciste réapparait soudainement lors du carnage final pour aider Kersey dans son entreprise de nettoyage. Il semblerait que Bronson lui-même ait été choqué par la désinvolture de Winner, au point de ne plus jamais travailler avec lui. Les deux derniers Death Wish furent réalisés par J. Lee Thompson (Le justicier braque les dealers, 1987) et Allan A. Goldstein (Le Justicier – l’ultime combat, 1994).

Laisser un commentaire