Sous-estimé au moment de sa sortie, à une époque où les remakes étaient mal vus, L’Invasion des profanateurs (Invasion of the Body Snatchers, 1978) de Philip Kaufman est pourtant un film extraordinaire qui anticipe de quelques années un tir groupé de relectures de quelques petits ou grands classiques du cinéma américain par une nouvelle génération de cinéastes, qui vont elles aussi subir le dédain de la critique avant d’être partiellement ou totalement réhabilitées : The Thing (1982) de John Carpenter, La Féline (1982) de Paul Schrader, Scarface (1983) de Brian De Palma.

Kaufman avait ouvert la voie. Rien d’étonnant de la part d’un cinéaste qui donna le meilleur de lui-même dans la première moitié de sa filmographie, en s’intéressant aux grandes mythologies de l’histoire et de la civilisation américaines (western, fantastique, science-fiction, rock n’ roll), jusqu’à son chef-d’œuvre L’Etoffe des héros en 1983, sur la conquête spatiale. Sa version de L’Invasion des profanateurs est moins un remake du film de Don Siegel qu’une nouvelle adaptation du roman de Jack Finney, publié en 1955. L’histoire reste semblable. Des extraterrestres prennent peu à peu possession de la Terre en remplaçant les humains. Ces derniers sont dupliqués dans leur sommeil par un organisme végétal qui en fabrique des doubles parfaits, puis détruit les originaux. La planète devient ainsi peuplée d’êtres nouveaux qui conserve une enveloppe humaine mais ne possèdent plus le moindre affect ou sentiment. Quelques personnes prennent conscience de cette invasion invisible et tentent désespérément d’y échapper. Ce grand classique de la science-fiction paranoïaque peut se prêter à différentes lectures selon les époques ou les obédiences politiques. Le film de Siegel, produit en pleine Guerre froide, illustrait la menace d’une cinquième colonne communiste au cœur de l’Amérique. Il dénonçait en même temps l’hystérie du Maccarthysme qui soupçonnait derrière chaque citoyen un espion marxiste. Philip Kaufman choisit de délocaliser l’action de son film d’une paisible bourgade à une grande métropole – San Francisco. Ce n’est plus la peur du communisme qui anime le projet de Kaufman mais celle de l’aliénation moderne dans une société consumériste et déshumanisée. Ce n’est pas un hasard si les premiers soupçons naissent au sein d’un jeune couple bourgeois en proie à la routine. La reproduction quotidienne des mêmes gestes, dans le travail et l’intimité, la froideur des relations sociales, l’anonymat et l’indifférence des foules dans les villes annoncent déjà, avant même qu’elle ait eut lieu, l’invasion extraterrestre qui supprime la notion d’individualité et de pensée indépendante. Les uniques résistants décrits par le film sont des rescapés de la culture hippies, doux rêveurs sympathiques et anticonformistes, intellectuels et romantiques qui seront bientôt assimilés comme les autres par une vague destructrice, qui ressemble davantage dans la version de Kaufman à la société de consommation débilitante qu’au péril rouge.

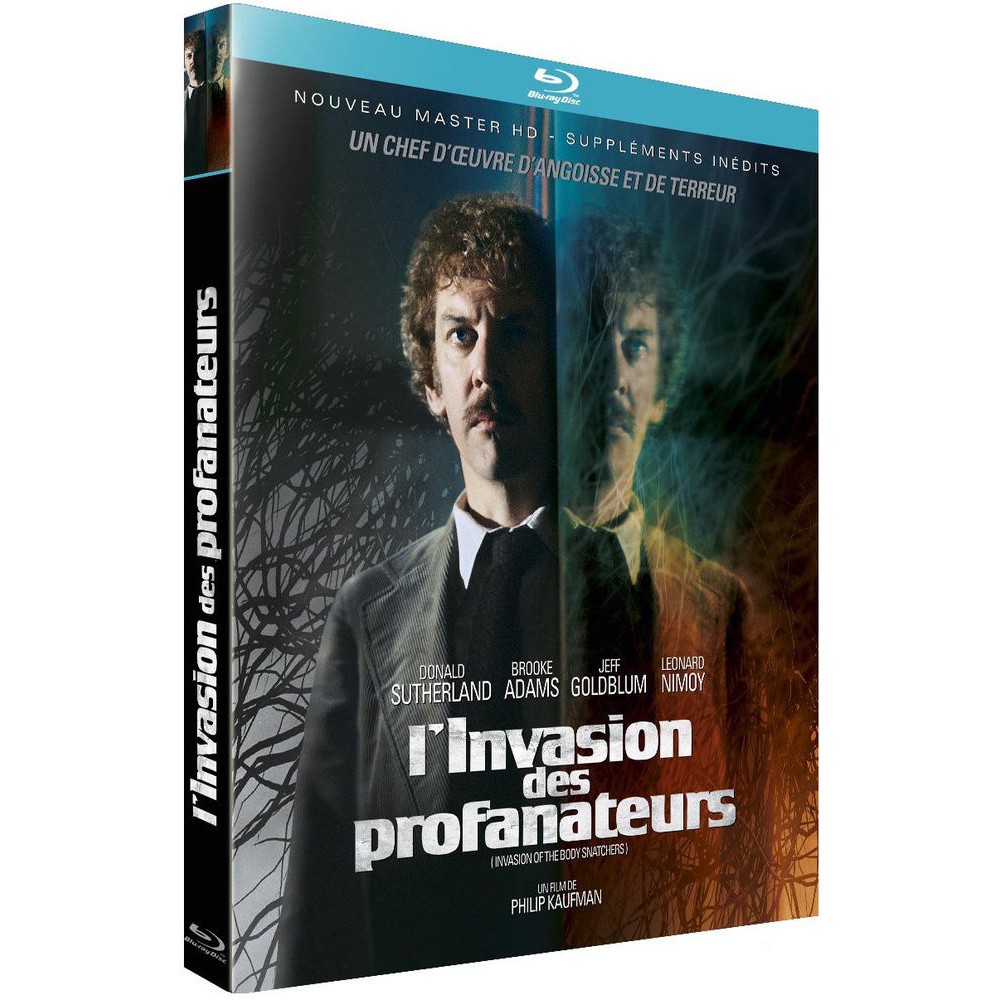

Brooke Adams dans L’Invasion des profanateurs de Philip Kaufman

Formellement, le film de Kaufman est passionnant : mise en scène inventive et inspirée, qui fait naître progressivement l’angoisse grâce à des détails insolites, des plans ou des éléments de décors qui signalent l’immanence d’un danger diffus. Dès son générique et son prologue, avec l’éclosion d’étranges fleurs venues de l’espace, le film de Kaufman apporte quelque chose d’insolite et de neuf à la science-fiction. Cette impression sera confirmée par la suite du film, qui mêle avec bonheur différents registres, et contient plusieurs moments drôles avant le basculement dans l’horreur la plus glaçante. La photographie assez géniale est signée Michael Chapman qui renouvelle ici ses audaces chromatiques de Taxi Driver. Chapman et Kaufman ont travaillé ensemble à plusieurs reprises et il faut citer le film qu’il feront juste après L’Invasion des profanateurs, Les Seigneurs (The Wanderers, 1979), une autre merveille trop méconnue du cinéma américain. Comme Scorsese, Coppola, De Palma et d’autres cinéastes de cette génération, Philip Kaufman a été influencé par le cinéma européen et on peut déceler dans L’Invasion des profanateurs des touches modernistes empruntées à Antonioni – le sujet s’y prête. Si les effets spéciaux maquillages sont excellents et souvent impressionnants, L’Invasion de profanateurs est avant tout remarquable pour son interprétation, dominée par Donald Sutherland et Brooke Adams. Le couple qu’ils forment à l’écran est très émouvant et participe à l’ambition de Kaufman d’évacuer tous les clichés inhérents au genre. Nous sommes devant un film de science-fiction adulte, qui ne renonce pas pour autant à un imaginaire hérité de la culture populaire.

L’Invasion des profanateurs est disponible en DVD et Blu-ray pour la première fois en haute définition chez Rimini Editions, avec de nombreux compléments.

Cadres très soignés, belle composition des plans, les décors sont filmés de manière à nous donner le vertige et une sorte de malaise en accord avec les émotions des personnages. Le sound design termine de nous plonger dans une atmosphérique malaisante et angoissante. J’ai trouvé cependant quelques longueurs qui viennent certainement de la structure du scénario, après je ne suis pas très film de ‘genre’ , ceci explique peut-être cela…

Je suis en accord avec les propos de Mr Père concernant le film « l’invasion de profanateurs ».

J’ai été très heureusement surprise par la modernité des images, par le traitement du sujet et par l’interprétation des acteurs.

Pas de manichéisme (comme souvent dans les films américains), pas de super héros, pas d’Amérique « sauveur du monde », mais des rôles de femmes intéressants, une intrigue bien menée, une angoisse qui va crescendo et une fin inattendue !

Très jouissif ! Un film qui, à mon sens, n’a presque pas pris une ride !

Excellente initiative cette idée de cinéclub du mercredi !

L’esprit humain est une chose étrange et merveilleuse, mais je ne suis pas bien certain qu’il s’en rende compte. Il peut tout comprendre, tout analyser, de l’atome à l’univers… sauf lui-même. Jack Finney auteur du roman.

Avec une campagne promotionnelle arborant le slogan » La graine est plantée… la terreur grandit » et des affiches avertissant : « Vous ne fermerez plus jamais les yeux « , la sortie de L’Invasion des profanateurs de sépultures, le 22 décembre 1978, intervient un mois après le massacre de Jonestown, au cours duquel 909 personnes se sont suicidées en Guyane sous la direction du chef de secte Jim Jones.

L’idée que des extraterrestres venus de l’espace ou une substance psychotrope puissent prendre le contrôle, c’est assez effrayant, qu’ils se défendent d’une manière qui détruira notre humanité. Philip Kaufman.

Ce film reflète les angoisses des années 1970, notamment la méfiance envers les institutions et la peur de l’aliénation. Contrairement au film de 1956, cette version adopte un ton plus sombre et urbain, avec une fin particulièrement mémorable et glaçante. Il explore plusieurs thèmes profonds qui résonnent avec les angoisses sociétales des années 1970 tout en offrant une réflexion intemporelle sur l’humanité. Il s’inscrit dans une époque marquée par la méfiance envers les institutions post-Watergate, guerre du Vietnam.

Dans le film, les personnages découvrent que leurs proches sont remplacés par des duplicatas extraterrestres, ce qui alimente une paranoïa croissante : qui est encore humain ? En effet, des extraterrestres utilisent des plantes pour coloniser la Terre, des cosses végétales, elles représentent une menace invisible et progressive, qui s’infiltre dans la société sans recours à la violence ouverte. Elles se propagent discrètement, prenant racine dans des lieux quotidiens, dans les jardins, les maisons, les espaces publics, ce qui symbolise la peur d’une subversion interne. Les cosses apparaissent d’abord comme des plantes inoffensives, presque banales, mais elles se révèlent être des vecteurs de transformation. Elles produisent des duplicatas parfaits des humains, mais dépourvus d’émotions et d’individualité. Elles incarnent ainsi le conformisme absolu, où l’essence de l’individu est effacée au profit d’une homogénéité stérile. Les images des cosses en germination, avec leurs filaments organiques enveloppant les corps humains, sont visuellement dérangeantes et suggèrent une absorption de l’individu par une force collective. Le processus de duplication, où l’original s’effrite en poussière, symbolise la destruction totale de l’identité. Leur aspect organique, visqueux, évoque une nature pervertie, quasiment monstrueuse. Les scènes où les cosses éclosent, révélant des formes humanoïdes, renforcent cette idée d’une nature qui imite et surpasse l’humain.

Toute cette ambiance reflète la peur d’une société dans laquelle l’ennemi est invisible et omniprésent et qui envahit même les relations personnelles. Les cosses extraterrestres incarnent une menace insidieuse, infiltrant la société sans violence apparente, renforçant l’idée que le danger peut venir de l’intérieur.

Le film questionne par conséquent de manière intéressante ce qui définit l’humanité : est-ce notre apparence, nos souvenirs, ou nos sentiments ? Les scènes dans lesquelles les personnages luttent pour rester éveillés, car le sommeil permet la duplication, symbolisent la lutte pour préserver leur humanité. Cette transformation progressive des habitants de San Francisco en êtres froids et uniformes évoque une déshumanisation graduelle. Ce thème critique par la même occasion le conformisme des années 1970 aux USA, où la montée de la bureaucratie, du consumérisme et des mouvements sectaires comme les cultes New Age semblait menacer l’individualité.

Le film peut être lu également comme une métaphore du conformisme social, où les individus abandonnent leur singularité pour se fondre dans une masse homogène. Les duplicatas représentent une société idéale pour les extraterrestres : sans conflit, mais sans passion ni créativité. Les protagonistes luttent pour rester éveillés, une métaphore de la vigilance nécessaire pour préserver son humanité et résister au conformisme. Le sommeil devient une allégorie de l’abandon de la lutte, que ce soit contre des idéologies oppressives ou des pressions sociales. Leonard Nimoy, dans le rôle du docteur, incarne l’idée d’une « libération » des émotions humaines en prônant une acceptation passive de la transformation. Sa rhétorique rappelle les discours manipulateurs des leaders charismatiques ou de certaines idéologies.

Par ailleurs, le fait que les extraterrestres utilisent des plantes pour coloniser la Terre, peut être interprété comme une inversion de la domination humaine sur la nature. La menace végétale suggère que la nature pourrait reprendre le dessus de manière destructrice. Les années 1970 aux USA marquent l’essor du mouvement écologiste. Le film joue sur cette peur d’un renversement de l’ordre naturel, où l’humanité devient victime de son environnement.

Belle mise en scène avec l’utilisation pertinente de l’urbanisation de San Francisco, avec ses rues grouillantes et ses institutions impersonnelles, accentuant l’isolement des protagonistes. Ils sont seuls contre une menace qui dépasse leur contrôle. La bande-son inquiétante de Jerry Goldsmith renforce l’atmosphère. La fin est particulièrement réussi.

La version de 56 de Don Siegel explore la peur du conformisme et de l’infiltration communiste, avec une ambiance plus intimiste et rurale. Le symbolisme des cosses et des duplicatas est déjà central. personnellement, je la préfère à la version de 78.

De la même époque, La Chose d’un autre monde de Christian Nyby 1951, bien que plus axé sur une menace physique que psychologique, il partage la paranoïa d’une invasion cachée dans un environnement isolé.

Dans les mêmes années que le film de Kaufman, on trouve The Thing,1982 de John Carpenter comme L’Invasion des profanateurs, il explore la perte d’identité et la méfiance absolue, les personnages ne pouvant distinguer l’humain de l’imposteur. Les thèmes de l’isolement et de la déshumanisation sont similaires. L’accent est encore plus mis sur l’horreur corporelle et une fin encore plus nihiliste que le film de 1978.

Mais aussi Alien de Ridley Scott bien que l’invasion soit plus localisée en l’occurrence un vaisseau spatial, le film partage toutefois l’idée d’une menace biologique infiltrée et inéluctable, avec une ambiance oppressante proche de celle de Kaufman en mettant l’accent sur l’horreur pure et la survie, plutôt que sur le conformisme ou la paranoïa sociale. Le lien se fait d’ailleurs par Veronica Cartwright présente dans les deux films.