Solaris distribution ressort en salles mercredi 20 avril, en version restaurée, Point limite zéro (Vanishing Poing, 1971) de Richard C. Sarafian. Easy Rider, Macadam à deux voies, Point Limite zéro, Electra Glide in Blue. Voici quatre titres essentiels du cinéma américain moderne qui désignent la moto ou la voiture comme prolongement érotique du corps masculin, la vitesse comme quête de l’inutile, l’anéantissement et la mort comme ligne d’horizon. Si Easy Rider est difficilement regardable aujourd’hui pour cause d’excès psychédéliques, les trois autres tiennent très bien la route. Sorti la même année que Macadam à deux voies, Point limite zéro est sans doute plus connecté à un héritage cinématographique purement américain que le trip existentialiste de Monte Hellman.

Point limite zéro de Richard C. Sarafian

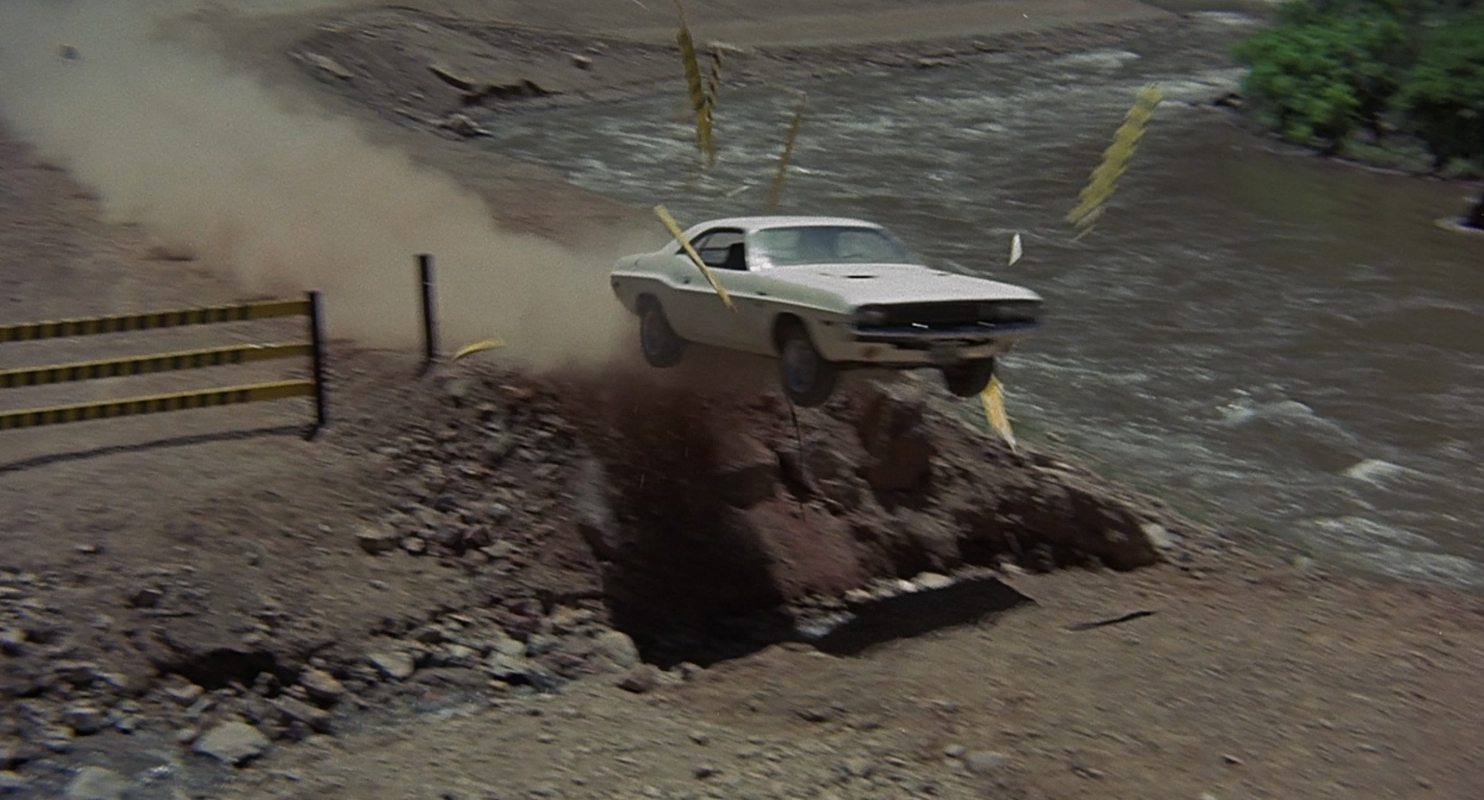

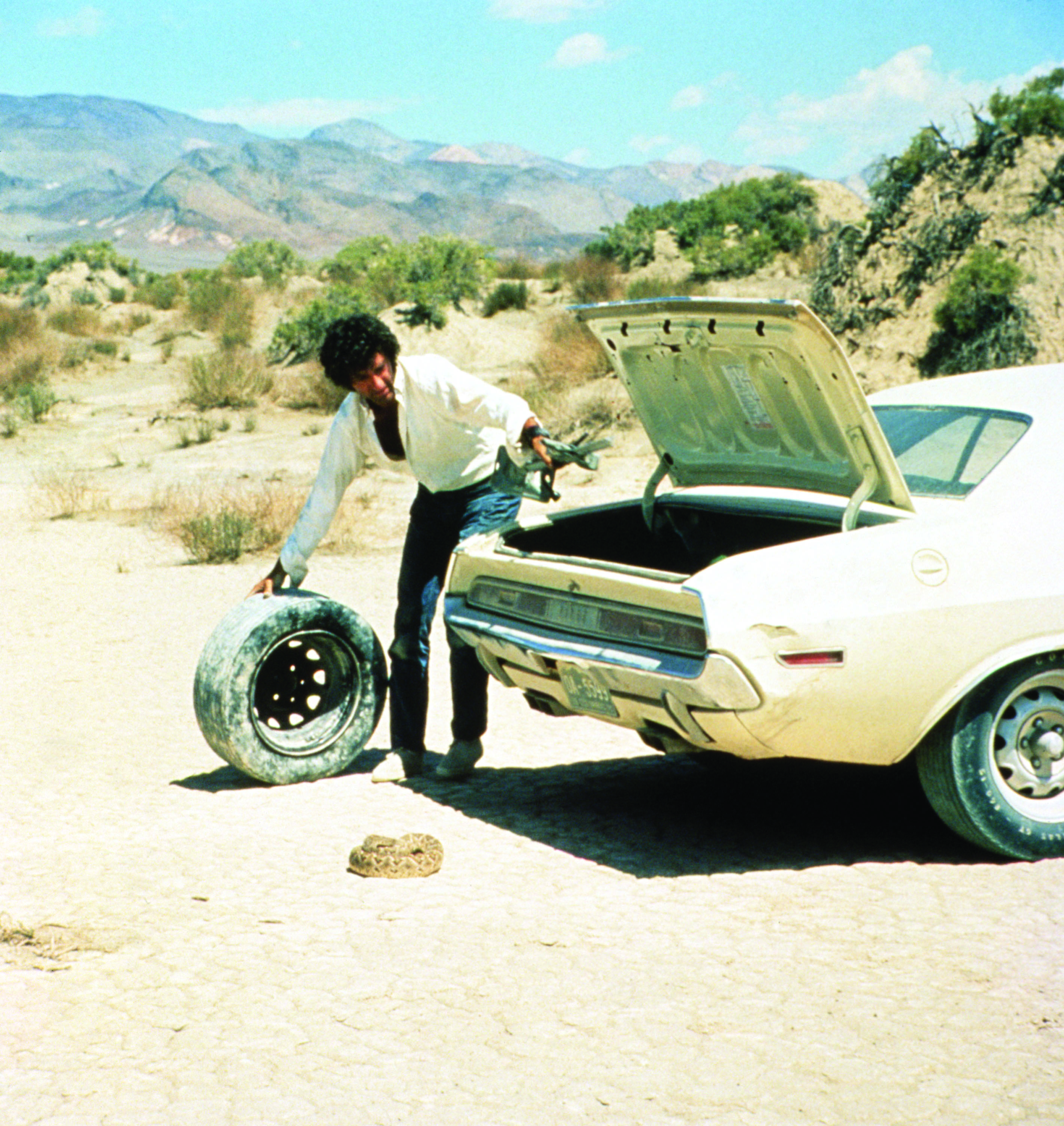

Kowalski, l’antihéros mythique de Point limite zéro, est un effet un cow-boy solitaire égaré dans l’Amérique en déliquescence des années 70, un personnage hustonien propulsé dans Zabriskie Point d’Antonioni. Kowalski (interprété par Barry Newman) est un ancien flic, vétéran du Vietnam, devenu pilote professionnel et convoyeur, qui accepte de relever un pari stupide : rallier Denver à San Francisco en voiture en moins de quinze heures. Bourré d’amphétamines il se lance dans une course effrénée à travers l’Amérique rurale, bientôt poursuivi par la police de la route. C’est un voyage dans l’espace et aussi dans le temps, propice à des bribes de souvenirs sur ses vies précédentes, entre hallucinations et désillusions. Kowalski se transforme en héros négatif, conquérant de l’inutile, rebelle sans cause, et sa course désespérée devient l’allégorie du déclin l’Amérique de la fin des années 60 et du début des années 70, corrompue par la violence, autodestructrice, amnésique de ses valeurs fondatrices.

Au cours de cette folle course-poursuite (contre la loi, l’époque et lui-même) Kowalski voit sa vie défiler (bonne utilisation du flash-back), tandis qu’au gré des rencontres et des désillusions se dessine une société invivable, fasciste, dans laquelle le mouvement hippie est le nouveau refuge du conformisme.

Richard C. Sarafian n’a pas réalisé beaucoup de films, et encore moins de bons. Celui-ci est son meilleur, à égalité avec Le Convoi sauvage, réalisé dans la foulée, qui racontait à peu près la même chose (et de la même façon), mais en inversant le processus : un voyage de la mort à la vie.

Barry Newman dans Point limite zéro

Meilleur film de l’époque