Tandis que la Cinémathèque française rend hommage à Sam Peckinpah on peut vérifier par l’absurde l’influence instantanée qu’exerça le cinéaste américain sur le cinéma d’action, dans son propre pays et ailleurs (à Hong Kong et en Italie par exemple), en découvrant deux films de Jack Starrett réunis sur un même DVD « Mad Bikers » proposé par l’éditeur Crocofilms, qui poursuit son remarquable travail d’exhumation du cinéma bis américain.

Qui était Jack Starrett ? Un réalisateur macho à forte personnalité – comme Peckinpah – , un peu trop imbibé d’alcool – comme Peckinpah – ce qui aura pour conséquence d’entraîner sa disparition prématurée – comme… – à l’âge de 52 ans en 1989. Le Texan Jack Starrett exerça son talent dans les marges du cinéma hollywoodien, c’est-à-dire dans des films d’exploitation et à la télévision, devant et derrière la caméra. On lui doit une dizaine de longs métrages pour le cinéma, presque tous dotés d’une bonne réputation auprès des amateurs. Comme acteur – il apparaît souvent dans ses propres films, on se souviendra surtout de son rôle dans Rambo de Ted Kotcheff où il interprète l’adjoint brutal et borné du shérif qui martyrise Stallone au début du film avant de mourir en chutant d’un hélicoptère.

Les héritiers, putatifs ou non, et fils spirituels de Peckinpah ont bien été répertoriés – John Milius, Walter Hill, Monte Hellman, Michael Cimino, John Woo… – mais on a oublié le vilain petit canard Jack Starrett, l’artisan des séries B avec l’Amérique rurale comme toile de fond. Pourtant Starrett n’a rien fait pour cacher son admiration pour le grand Sam. Il a réemployé quelques-uns de ses acteurs (Warren Oates, Susan George, R.G. Armstrong ou Bo Hoskins), et puisé dans sa grammaire visuelle, parfois en l’anticipant – il abuse du split-screen et du montage syncopé dans son premier film L’Echappée sauvage (Run, Angel, Run !) en 1969 – l’année de La Horde sauvage – soit trois ans avant Junior Bonner, le bagarreur et Guet-apens.

On connaissait déjà quelques films de Starrett comme Massacre (Slaughter), solide titre de la Blaxploitation avec Jim Brown en vedette et surtout Course contre l’enfer (Race with the Devil) excellent thriller « white trash » où des vacanciers en camping-car devenaient les proies d’une secte satanique sur les routes du Texas.

Les deux films réunis sur ce DVD confirment que Starrett était un cinéaste non dénué de talent et de personnalité, à la différence de nombreux tacherons œuvrant comme lui dans la production de bandes indépendantes destinées à alimenter les drive-in et les salles populaires. L’Echappée sauvage (ou La Cavale infernale) et Les Machines du diable sont les deux premiers titres de gloire de Starrett et appartiennent au filon du film de bikers, très fertile aux Etats-Unis après le succès des Anges sauvages de Roger Corman. De nombreux films seront produits mettant en scène des motards hors-la-loi et marginaux, défiant l’ordre et la morale comme les Hell’s Angels qui défrayaient la chronique à la fin des années 60. Les deux films de Starrett comptent parmi les meilleurs du genre.

Le premier, L’Echappée sauvage, est l’histoire d’Angel, un biker qui a trahi sa bande contre une importante somme d’argent, en acceptant de témoigner pour un journal. Ses anciens complices se lancent à ses trousses pour lui faire payer. Lors de cette folle épopée en moto et en train, Angel et ses poursuivants croisent sur leur chemin des sans-espoir de la société américaine, communauté itinérante de « hobos » ravagés par la misère et l’alcoolisme, voyageurs clandestins ou piliers de bar que confèrent au film une dimension presque documentaire, du moins une véritable authenticité. Présenté comme une bête sauvage au début du film, violent, immoral et macho – il embarque sa maîtresse dans sa folle cavale, Angel sous l’impulsion de cette dernière va profiter de sa « planque » pour rentrer dans le droit chemin, se rasant la moustache et travaillant pour un sympathique fermier. Mais son passé le rattrape bientôt. Le film s’achève en « Rape in Revenge » puisque les bikers violent la fille du fermier et la copine d’Angel avant le règlement de compte final.

Le film de Starrett assume un mélange de vulgarité et de naïveté, mais se révèle bien plus élaboré que d’autres bandes du même genre, avec une histoire violente empruntée au western classique et des personnages plus fouillés que d’habitude. Plus des effets de style – comme le montage alterné – qui sans être d’une folle subtilité dévoilent chez Starrett des ambitions formelles.

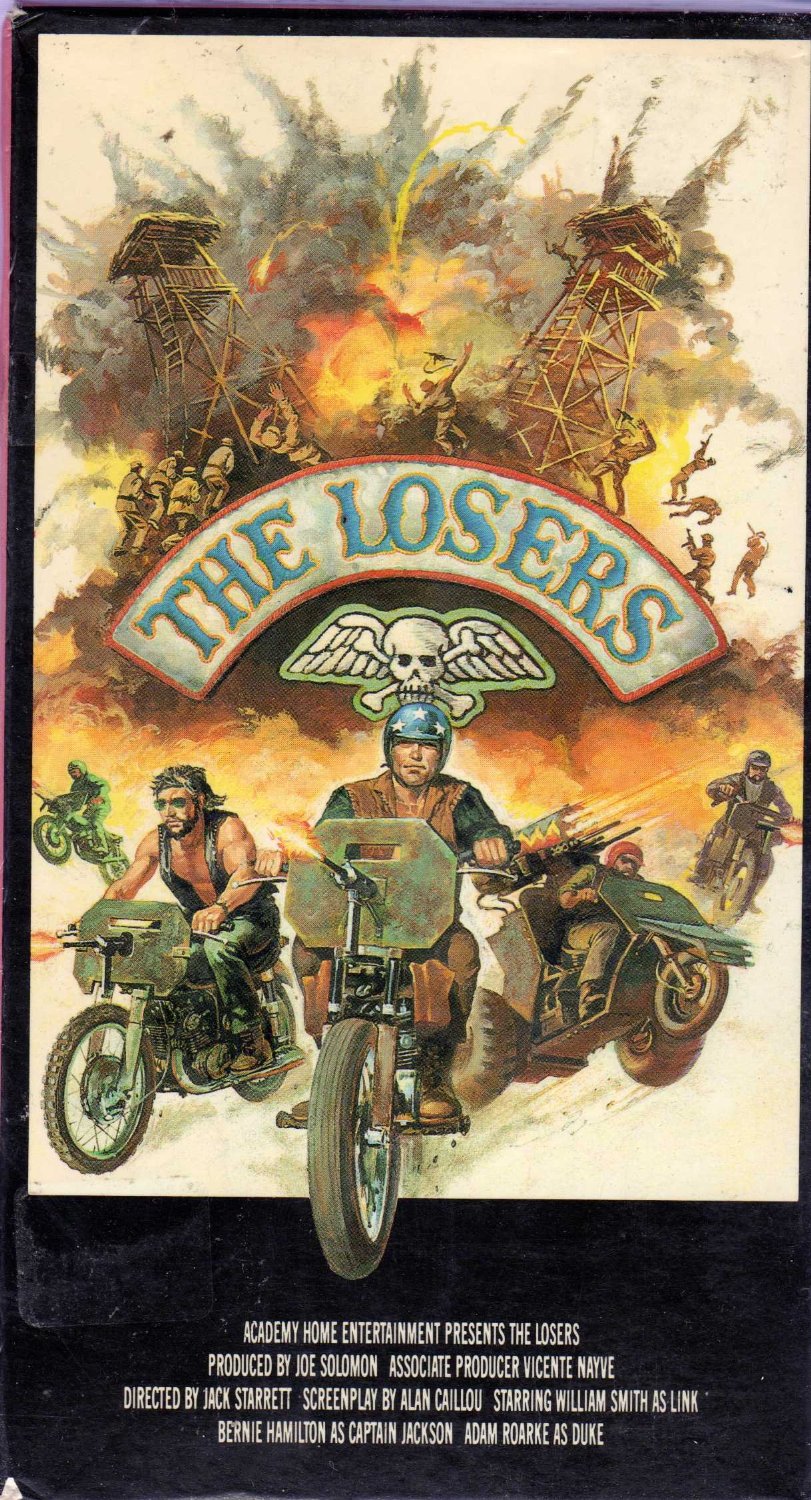

Le trio Starrett – Joe Solomon (producteur) – William Smith (acteur principal) se reforme un an plus tard avec Les Machines du diable (The Losers) qui organise la fusion entre le film de bikers et le film de guerre, avec un postulat de départ assez délirant. La CIA envoie au Vietnam cinq Hell’s Angels afin d’organiser une opération commando pour libérer un conseiller du président des Etats-Unis détenu à la frontière cambodgienne. Les cinq motards dont l’accoutrement et les habitudes débraillées tranchent avec le discipline militaire vont « customiser » leurs motos avec des plaques d’acier et des armes lourdes pour attaquer le camp ennemi. Le film de Starrett s’inspire de La Horde sauvage et des Douze Salopards, mais annonce aussi les nombreux films sur des opérations de sauvetage au Vietnam réalisés dans les années 80 durant la présidence de Reagan. Quand Starrett réalise Les Machines du diable (le titre américain, « les perdants », fanfaronne beaucoup moins) le conflit n’est pas encore terminé et seul John Wayne a déjà signé un film sur le Vietnam, l’ultra patriotique Les Bérets verts. Avec ce film tourné aux Philippines Starrett peut donc être considéré comme un précurseur, et rares sont ceux qui feront mieux par la suite.

Le ton passe de la rigolade à l’émotion la plus poignante, le film surprend par son nihilisme. Avant l’explosion finale de violence le film s’attarde sur chacun des membres du gang, deux en particulier qui nouent des relations sentimentales avec de jeunes vietnamiennes. Les acteurs parviennent à donner chair à leurs personnages de têtes brûlées capables de sentiments humains, les scènes d’intimité sont loin d’être ridicules. L’absence de gros moyens n’empêche pas Starrett de soigner sa mise en scène et sa photographie. Si le scénario est original les séquences d’action sont proprement hallucinantes, avec le recours systématique au ralenti pour filmer les corps criblés de balles, les jets d’hémoglobine qui doivent tout aux fusillades sanglantes de La Horde sauvage. Mais l’attaque d’un camp Viêt-Cong par des Hell’s Angels surarmés sur des véhicules dignes des futurs « post nuke » italiens provoque une sorte de sidération dont seules les séries B les plus folles sont capables. Tarantino rendra hommage à ce petit bijou de cinéma « over the top » en montrant des extraits des Machines du diable (l’attaque du camp) sur l’écran de télévision de la chambre du motel de Pulp Fiction.

Coup de chapeau à Jack Starrett donc, mais aussi à son acteur William Smith – colosse du cinéma d’exploitation viril qu’on retrouvera chez Clint Eastwood, David Cronenberg, Francis Coppola et John Milius – et au compositeur Stu Phillips qui nous régale de belles ballades mélancoliques et féminines – en contrepoint avec l’ambiance testostéronée des films – qui donnent leurs titres à ces deux pépites signées Starrett.

Laisser un commentaire