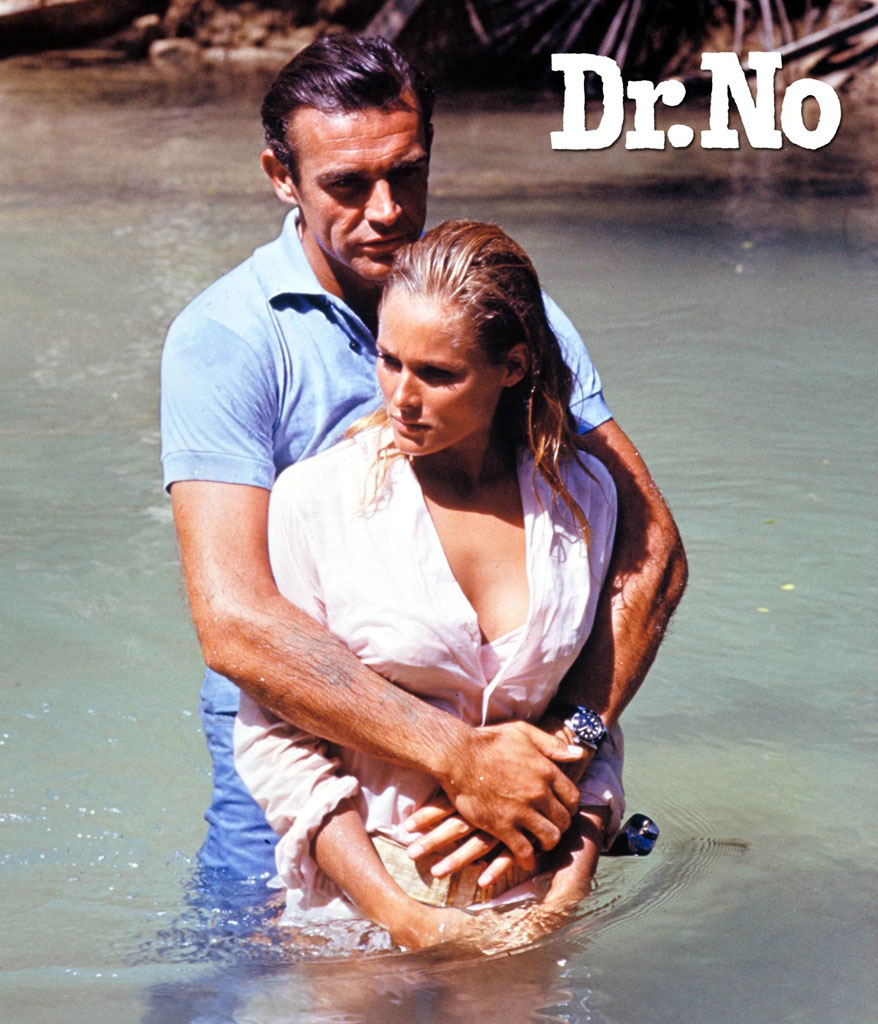

Le Festival de Cannes commence aujourd’hui. Sur la plage, à quelques mètres du Palais, les spectateurs non accrédités pourront profiter tous les soirs de projections gratuites et en plein air, avec des classiques restaurés. Cette année, on y célèbre les 50 ans de James Bond au cinéma, avec cinq films de la série. Bonne idée de faire ça sur la plage, puisque le mythe James Bond est intimement lié à l’apparition de la sculpturale Ursula Andress en maillot de bain blanc deux pièces, un couteau de pêche à la ceinture, surgissant des eaux à la manière d’une version pop et amazone de « La Naissance de Venus » par Botticelli (il ne manque même pas le coquillage géant.)

Ursula Andress dans James Bond 007 contre docteur No de Terence Young

James Bond 007 contre docteur No (1962)

Né sous la plume de l’ex espion Ian Fleming au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’agent secret britannique James Bond a vu son foudroyant succès de librairie transféré avec bonheur sur le grand écran. Ce cocktail explosif de sadisme, d’exotisme et de chaste érotisme a littéralement inventé une mythologie moderne, battant des records de recettes, de célébrité et de longévité. Cinquante ans après James Bond 007 contre docteur No (Dr. No, 1962) de Terence Young, le héros de Fleming s’apprête à fêter sa vingt-troisième aventure avec Skyfall de Sam Mendes (sortie à la fin de l’année) sous les traits de Daniel Craig pour la troisième fois consécutive. Comment une série aussi commerciale et stéréotypée, chargée d’une idéologie et d’un imaginaire aussi réactionnaires et datés, a-t-elle pu traverser cinq décennies ? Très vite menacée par la désuétude et la ringardise, elle s’est révélée finalement indestructible, sans abandonner les formules qui ont fait son succès, puisque c’est justement la répétition d’éléments identiques de film en film qui a imposé la série comme une valeur sûre du box-office.

Les premiers James Bond, interprétés par Sean Connery et réalisés par Terence Young, apparurent comme la fierté du cinéma commercial britannique, capable de rivaliser avec les superproductions hollywoodiennes grâce à un héros et des techniciens du terroir. On sait que Ian Fleming rêvait de voir son espion vivre à l’écran sous les traits de Cary Grant, dirigé par Alfred Hitchcock. Hitchcock avait fait entrer le cinéma d’espionnage dans l’ère du soupçon et de l’inquiétude métaphysique, grâce à des chefs-d’œuvre comme Les Enchaînés ou La Mort aux trousses. Hitchcock ne cacha jamais son mépris pour cette littérature de gare, caricaturale, vulgaire, anticommuniste et misogyne mais surtout créatrice d’un univers puéril, incarnation des fantasmes de puissance et de sexe de quadras citadins. L’exact contraire du cinéma sophistiqué et adulte de Hitchcock.

On constate en effet dans la série des James Bond un prolongement des péripéties extraordinaires des serials du muet et autres feuilletons littéraires puis cinématographiques des deux côtés de l’Atlantique (Fantômas, Mabuse, Sherlock Holmes, Dick Tracy, Superman) hélas castrées de leur dimension anarchisante, érotique et surréaliste. Toutes les outrances des aventures de l’agent secret sont en effet dosées par les scénaristes qui respectent scrupuleusement un cahier des charges strict et équilibré. Le nombre de meurtres, de parties de jambes et l’air, jusqu’à la quantité de gadgets utilisés et de pays visités ne varie guère de film en film. Le comportement raciste et fasciste de James Bond a été prudemment gommé dès les premiers films. Mais dans James Bond 007 contre docteur No certains dialogues néo-colonialistes lors du séjour à la Jamaïque, le typage gênant des comédiens de couleur, sans oublier le Docteur No, avatar postmoderne d’un péril jaune à la Fu Manchu bientôt relayé par la menace maoïste donne à cette aventure, par ailleurs une des meilleures de la série, une orientation très droitière. Dans ce film James Bond abat de sang froid un adversaire désarmé, pour la première et la dernière fois. Lesté de son agressivité et de son sadisme, Bond perd paradoxalement les dernières traces d’un comportement humain pour devenir un personnage de bande dessinée pour adultes, de plus en plus creux, humoristique et politiquement correct, croisement entre le parfait soldat de Sa Gracieuse Majesté et une version publicitaire du surhomme des mythologies indo-européennes. Il est vrai qu’à côté de James Bond, Indiana Jones ressemble au héros d’un roman de Michel Houellebecq. Excellant dans tous les domaines, capable de conduire tous les appareils, de parler toutes les langues, de décrypter tous les codes, James Bond est également infaillible dans les techniques de l’amour et de la séduction, les arts de combats et l’estimation de l’authenticité d’œuvre d’art ou de l’âge de grands crus. Cette perfection faite homme, vision suspecte à la limite du ridicule du héros au cinéma, supporte heureusement sa critique au sein même de la série, souvent sous la forme d’une ironie bêtasse et de lourds clins d’œil au public.

Pendant des années, la série des James Bond incarne la norme du divertissement cinématographique haut de gamme, à la pointe des effets spéciaux et fière d’exhiber le luxe de ses décors, l’originalité de ses gadgets et la plastique irréprochable de ses girls. Le seul véritable auteur de la série, jusque dans les années 80, sera en effet le génial décorateur Ken Addam, passé maître dans la construction de bases souterraines futuristes, si bien que Kubrick lui demandera de créer l’inoubliable salle de contrôle de Docteur Folamour. James Bond devient la référence explicite de tout film d’espionnage, ou son contre-exemple salutaire. Ainsi, la fin de carrière de Hitchcock semble répondre à la fameuse saga, qui a détourné le public de ses films. Les spectateurs préfèrent désormais se ruer à Goldfinger plutôt qu’aux derniers chefs-d’œuvre malades du maître. Hitchcock va emprunter Sean Connery aux producteurs Saltzman et Broccoli pour son magnifique Pas de printemps pour Marnie. Alors que dans les James Bond les femmes sont des objets d’érotisme publicitaire, réduites à la dimension de mannequins pour maillot de bain et lingerie fine, mais sans véritable sensualité physique, le séducteur au charme viril est confronté chez Hitchcock à une voleuse frigide qu’il épouse pour percer les mystères. Connery pris à contre-emploi peut enfin élargir sa palette d’acteur. Le Rideau déchiré puise dans l’actualité de la Guerre Froide et les histoires de formules secrètes pour se détourner de l’imagerie du film d’espionnage et demeure célèbre pour une longue et sordide scène de meurtre. Quant à L’Étau, un des films les plus difficiles à aimer de Hitchcock, c’est une invraisemblable salade espionite dont le héros est Frederick Stafford, un non acteur célèbre pour avoir incarné OSS 117, ersatz continental de James Bond. Parmi les rares véritables mythes cinématographiques de la seconde moitié du siècle, James Bond engendre bien sûr de nombreuses parodies. Les sous James Bond espagnols, français et italiens pullulent. On assiste à un détournement officiel, Casino Royale, adaptation dissidente et irrévérencieuse d’un roman de Ian Fleming, avec David Niven, Peter Sellers et Woody Allen, comédie lourdingue qui inspirera Mike Myers et ses poussifs Austin Powers. Les Matt Helm (avec Dean Martin) et les Flint (avec James Coburn) sont les réponses du cool américain à la décontraction britannique, et des ripostes comme le maussade Harry Palmer, l’anti James Bond à lunettes et imperméable interprété par Michael Caine tentent de profiter du succès de leur indétrônable rival, le temps de deux ou trois épisodes.

Les diamants sont éternels (1971)

Quant aux films de la série James Bond, ils sont trop formatés pour dépasser le statut de produits destinés à déclencher un enthousiasme passager. Ce consumérisme spectaculaire se retrouve à l’intérieur même des films, puisque James Bond est rapidement devenu le symbole de la société du divertissement et du luxe facile, le modèle du nouveau riche à l’affût de la panoplie à acquérir, du nouveau gadget à acheter. James Bond, c’est le tourisme contre le voyage, la frime contre l’élégance, la drague contre la séduction. Les publicistes et les producteurs de la série vont bientôt se servir de l’agent secret comme d’un homme-sandwich dont chaque nouvelle aventure peut facilement accueillir commanditaires et marques. La série des James Bond est la première franchise cinématographique à développer le merchandising des produits dérivés mais surtout à intégrer la publicité à l’intérieur même des films : les marques de montres, voitures, alcools et vêtements sont ostensiblement exhibées au détour d’un plan. James Bond n’est plus seulement un phantasme masculin, une icône de la virilité triomphante, c’est un portemanteau et un présentoir. Tragique destin pour l’acteur. Dans cette optique, les spectateurs assistent presque indifférents au remplacement de comédiens, le viril Sean Connery, le fade Roger Moore, Timothy Dalton (erreur malheureuse de casting), le lisse Pierce Brosnan puis l’excellent Daniel Craig (accueilli l’année dernière au Festival del film Locarno). Dès les années 70, on assiste à un vieillissement terrible de la série, désorientée par le triomphe au box-office de La Guerre des étoiles et des films de Spielberg, et l’arrivée en force d’un super cinéma d’auteur pessimiste et réaliste (Le Parrain, French Connection)

Bons Baisers de Russie (1963)

La série des James Bond va passer du statut de divertissement high-tech à celui de franchise à la traîne des modes et des tendances, victime de la baisse progressive du charisme de ses interprètes et du savoir-faire de ses metteurs en scène. Roger Moore fait peine à voir dans Dangereusement Vôtre et le réalisateur John Glen enchaîne des navets de plus en plus mous et démodés. Il faudra attendre l’arrivée de Pierce Brosnan, après le grave passage à vide des trois films avec Timothy Dalton, pour que la série fasse à nouveau illusion. Sans aucun génie, Goldeneye, Demain ne meurt jamais et Le monde de suffit pas encaissent de l’argent sans laisser de trace. Ils sont surtout symptomatiques du nouveau positionnement de la série dans le paysage des blockbusters. Incapable de rivaliser avec les maîtres du cinéma d’action de l’époque, James Cameron, John McTiernan et John Woo, elle s’inspire très sagement de leur style, afin de maintenir James Bond en survie artificielle et de ne pas le reléguer définitivement au rayon des antiquités. James Bond profite des tendances du moment : Goldeneye emprunte Tcheky Karyo et Eric Serra aux films de Luc Besson, Demain ne meurt jamais surfe sur la vague de l’engouement occidental pour le cinéma asiatique, invite Michelle Yeoh et propose quelques chorégraphies martiales. Plus drôle et inattendue, la scène finale du monde ne suffit pas recopie en miniature le naufrage de Titanic. Le vingtième opus, Meurs un autre jour, profite de la mode du world cinema et du métissage ethnique, comme Vivre et laisser mourir avait utilisé le folklore de la Blaxploitation dans les années 70. On y voit la belle Hale Berry dans le bikini d’Ursula Andress, la première James Bond Girl iconique – et Suisse – de la série, et on s’étonne encore qu’une James Bond Girl à la peau noire fut perçue comme une audace des producteurs, en 2002). Les cinéastes qui ont signé un James Bond, de Terence Young à Michael Apted, n’ont jamais laissés transpirer la moindre originalité ou touche personnelle. Si cela fait belle lurette qu’un film de la série n’a pas déclenché d’enthousiasme critique (malgré Sophie Marceau), certains ont acquis avec les ans le statut de petits classiques, comme Bon Baisers de Russie, Opération Tonnerre ou Goldfinger, sauvé par la beauté des starlettes de l’époque (Daniela Bianchi, Claudine Auger), la musique de John Barry, les génériques de Maurice Binder et les performances vocales de Shirley Bassey. Pour les cinéphiles et les bondophiles, le plus beau film de la série demeure sans conteste Au service secret de sa majesté (On Her Majesty’s Secret Service, 1969) de Peter Hunt, un des plus graves échecs commerciaux de l’histoire des Bond, mais dont la réputation n’a cessé de grandir depuis sa sortie.

Au service secret de sa majesté (1969)

Malgré un acteur en bois (l’Australien George Lazenby remplaça le temps d’un film un Sean Connery frappé de lassitude), Au service secret de sa majesté entrouvre une orientation sombre et romantique (James Bond tombe amoureux, se marie et perd sa femme dans un attentat) qui sera malheureusement refermée par la déception commerciale du film. C’est également dans Au service secret de sa majesté que l’on entend la plus belle B.O. de toute la série, avec la chanson de Louis Armstrong et un John Barry plus inspiré que jamais.

Casino Royale (2006)

Contre toute attente, c’est cette orientation romantique qui fera toute la saveur de Casino Royale (2006) de Martin Campbell, qui s’impose à son tour comme l’un des meilleurs Bond, et renvoie immédiatement aux oubliettes la période Brosnan. Les scénaristes renouent à la fois avec la dimension « hard boiled » de la franchise (fini les gadgets ringards et les blagues foireuses), un ton sérieux et violent inédit et osent raconter une histoire d’amour tragique entre Bond et une jeune espionne vénéneuse incarnée par la très belle actrice française Eva Green. Leur escapade amoureuse – moment de suspension dans un récit tendu – rappelle celle de Colin Farrell et Gong Li dans la version cinéma de Miami Vice, et la mort de l’amante de Bond dans l’ascenseur d’un palais vénitien englouti par les eaux est une superbe séquence d’action et d’émotion, comme la série en a finalement offerte trop peu.

Laisser un commentaire