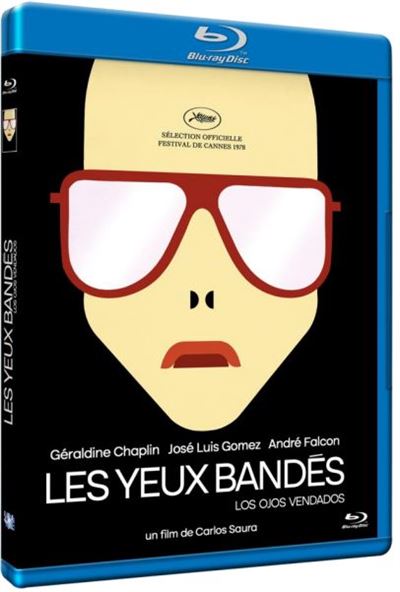

Il est intéressant de revisiter l’œuvre de Carlos Saura, dont le cinéma a beaucoup compté dans les années 1960 et 1970 avant de plonger progressivement dans l’oubli, effacé des radars par la movida et son plus célèbre représentant. Pourtant, avant le sacre de Pedro Almodóvar, Saura incarnait à lui seul le cinéma espagnol à l’international. Les Yeux bandés (Los ojos vendados, 1978) est un titre méconnu, qui appartient à une période transitoire de sa filmographie. Saura a perdu son meilleur ennemi, Franco, et son cinéma s’en trouve désorienté. Les Yeux bandés se présente comme une allégorie sur la torture. C’est un film mental qui mêle plusieurs niveaux de réalité, de temporalités et de fantasmes. Ce film devenu quasiment invisible depuis sa présentation en compétition au Festival de Cannes est une fiction politique tentée par l’abstraction et l’introspection. Autant dire qu’on n’est pas chez Costa-Gavras, même s’il est question de la torture et de la dictature en Amérique latine – on ne sait pas trop où ça se passe, l’Espagne n’est jamais nommée. Cette absence d’ancrage national en fait presque une incongruité dans le cinéma Saura, où la société espagnole est toujours très présente. On ressent l’influence de Bergman, autour du déchirement d’un couple (José Luis Gómez et Geraldine Chaplin alors compagne de Saura), et de Brecht, avec des effets de distanciation et de mise en abyme.

Les Yeux bandés est proposé en version restaurée, en DVD et Blu-ray, par l’éditeur LCJ, accompagné de bons suppléments qui éclairent un film peu aimable, représentatif d’un cinéaste en crise. L’historien du cinéma Sébastien Le Pajolec analyse la complexité de ce « film puzzle » et ses différents niveaux de lecture, tout en le replaçant dans l’oeuvre de Carlos Saura.

Je ne connais pas cet opus mais me faisais la réflexion qu’on a un peu trop oublié Saura… ou alors on l’a limité à un film ( Cria cuervos) puis à un type de sujets ( les films dansés avec A Gades dont Noces de sang).

Sa filmo est assez pléthorique et doit être revisitee. Maman a cent ans, La cousine Angélique, La chasse, Peppermint frappé par exemple m’ont beaucoup impressionné lors de revisionnages relativement récents.

J’avais un peu perdu de vue ce cinéaste mais la découverte de Tango ( 1998) m’a convaincu de sa vitalité. Il y a là encore de grands moments de cinéma.

Bonjour Ballantrae,

Je profite de vos réflexions pour vous faire partager les miennes sur l’évolution de Saura et de la réception de ses films (après avoir travaillé assez intensément sur le cinéaste depuis quelques années). Je vais essayer d’être le plus concis possible, hum pas facile !

Je fais également d’une pierre deux coups en les soumettant à la lecture d’Olivier Père qui pourra ainsi réagir. Il sera pas mal question de la critique.

• Saura a été très dépendant du soutien de la critique et des festivals, notamment en France, qui en a fait son chouchou dans les années 70 : il est à Cannes dès son premier film, « Los Golfos » (1960), puis surtout à partir de La Chasse (1965) – prix à Berlin – où dès lors quasiment tous ses films iront à Cannes. Hormis « Cría Cuervos » qui est un succès public (1,5 million de spectateurs en France), il n’aura pas connu d’autre grand succès commercial à l’international et ne l’aura jamais cherché d’ailleurs : dans la foulée de « Cría Cuervos », il tourne le splendide et exigent « Elisa, mon amour » qui n’est pas penser pour disons « rassembler » de nouveau le public autour de lui.

• Cette dépendance le mettait bien évidemment dans une position inconfortable => lorsque la critique l’a lâché, ses films ont peu ou prou « disparus » des radars chez nous, sauf les films de danse – j’y reviens dans un instant. C’est la différence avec un Almodóvar : ce dernier a réussi à enchainer les succès publics après la reconnaissance critique (deux ou trois films consécutifs à plus de 2 millions de spectateurs en France à partir de « Tour sur ma mère », ce qui l’a ancré définitivement auprès d’un large public et lui permet de survivre à un accueil critique plus tiède ou un film moins bon de temps en temps).

• Saura aura été le prototype du cinéaste pris dans la grande machine de la « politique des auteurs », pour le meilleur et pour le pire entendons-nous bien, il lui doit aussi sa carrière (il le reconnaissait totalement). En schématisant, Saura = cinéaste d’opposition officielle au régime. Conséquence : le régime disparait => que faire de Saura (pour la critique) ? que vais-je faire ? (Saura se questionne).

• Les voies qu’il empreinte à partir des années 1980, sont diverses : d’une part les films de danse (la trilogie avec Gades, puis beaucoup d’autres) pour lequel il reste (re)connu, les adaptations (ce qu’il n’avait jamais fait jusque-là), quelques grosses productions (immense échec financier et critique de « El Dorado », compensé tout de même par le succès énorme « Ay, Carmela » en Espagne) et des tentatives pas très réussies de revenir à son cinéma de la fin des années 1970 (« Doux moments du passé », et surtout le très raté « Los Zancos » en 1986). Dans les années 90, il reviendra à des productions plus modestes, tournera beaucoup de documentaires. Il devient un artiste total (théâtre, opéra, expo photos), mais il est forcément plus difficile à suivre.

• Les films de danse sont accueillis avec un respect poli, mais un peu condescend de la part de la critique française (« Les films de danse c’est très bien, mais j’attends que Saura fasse un grand film depuis 20 ans… » dixit Michel Ciment) qui connait de toute façon mal les sujets très espagnols de ses films d’alors et les auteurs qu’il adapte. En caricaturant : Saura aurait-il subitement viré sa cuti ? Il promeut maintenant l’Espagne entière ! C’est mal connaitre la modernité des ballets de Gades, par exemple.

• Dans le cinéma espagnol des années 80, il devient de fait un cinéaste parmi d’autres (de nouveaux cinéastes plus jeunes arrivent), intégré dans les nouvelles institutions du cinéma depuis le retour à la démocratie, après quinze ans d’activité sous le franquisme passés sur une voie parallèle, mais paradoxalement avec une plus grande liberté, grâce notamment à son pugnace producteur Elias Querejeta (+ les soutiens des grands festivals bien sûr).

• À noter qu’à la différence de nombreux grands cinéastes, Saura n’a jamais été producteur de ses films, ce qui l’a amené – après la séparation d’avec Querejeta vers 1982-83 – à travailler sur des films de commande, des sujets qui n’étaient pas de lui… D’où l’impression d’une carrière plus hiératique et inégale – ce qu’elle est – que dans les années 1970.

Cela aboutit aujourd’hui à ce que vous écrivez, c’est-à-dire que tout le monde connait Cría Cuervos et « personne » ne connait Saura, hormis la cinéphilie pointue et les hispanistes universitaires, quelques enseignants etc.

Pour finir, je vous conseille de vous procurer « Les Yeux Bandés ».

Cordialement, Martin