Après Jean Rollin, José Benazeraf, Jess Franco et plusieurs artisans de la Hammer c’est une autre figure du cinéma bis européen qui nous quitte sur la pointe de pieds. Il aura fallu la lecture d’un article de l’ami Gilles Esposito dans le dernier numéro de « Mad Movies » pour apprendre la disparition du cinéaste José Ramón Larraz, réalisateur de séries Z fantastiques et érotiques des années 60, 70 et 80, d’abord dans son pays d’élection l’Angleterre puis dans celui de sa naissance, l’Espagne. Il est mort le 3 septembre à Málaga (comme Jess Franco et Lina Romay) à l’âge de 83 ans. A dire vrai, la filmographie de Larraz, ancien dessinateur de bandes dessinées passé à la mise en scène reste à redécouvrir, à peine quelques titres existent dans la mémoire de ceux qui les découvrirent au moment de leur discrète sortie ou à l’occasion de leur exhumation en VHS ou DVD. Il n’est pas évident qu’une hypothétique exploration révèle des films géniaux, tant la vingtaine de comédies, films d’horreur ou sexy réalisée par Larraz n’a guère laissé de traces, y compris chez les spécialistes de cinéma d’exploitation.

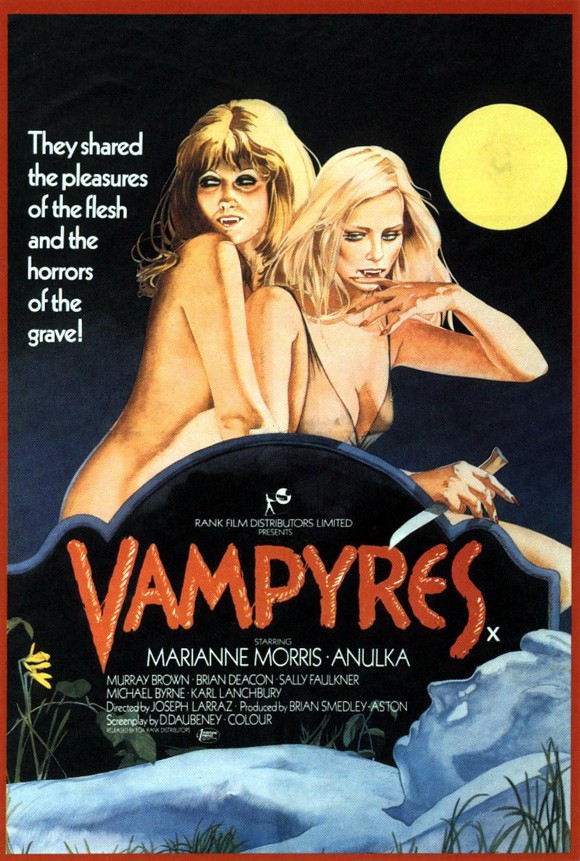

Pour de nombreux fantasticophiles, dont je fais partie, Larraz est l’homme d’un seul film, suffisant pour asseoir sa réputation de petit maître de l’horreur moderne : le sulfureux et effrayant Vampyres (1974), production qui compte parmi les titres les plus emblématiques du cinéma d’horreur britannique des années 70, qui se caractérise par une vision dépressive du sexe et de la violence, une brutalité triviale renforcée par l’absence fréquente de recherches esthétiques et des budgets minuscules, sans parler de la banalité des comédiens. Mais de la laideur et de la tristesse de ces bandes malpropres signées Norman J. Warren, Pete Walker ou dans le cas qui nous intéresse José Larraz transpire quelque chose de la névrose ordinaire, de la grisaille et de l’ennui de la campagne anglo-saxonne, au-delà d’arguments racoleurs et de préoccupations bien plus commerciales qu’artistiques. Vampyres est produit par Brian Smedley-Aston pour une poignée de livres sterling et s’inscrit dans le filon érotico vampirique, lesbo vampirique pour être plus précis, qui connut des beaux jours dans le cinéma bis européen de l’époque. Le roman « Carmilla » de l’écrivain irlandais Sheridan le Fanu, publié en 1872 et source d’inspiration de nombreux longs métrages fantastiques, a en effet engendré une sous-catégorie fertile de films de vampires à connotations saphiques, d’ambiance moderne ou historique. Vampyres débute par une scène où deux femmes, Fran (Marianne Morris) et Miriam (Anulka) font passionnément l’amour dans une chambre de château, avant d’être surprises puis abattues à coups de revolver par une ombre mystérieuse. Sans autre explication on retrouve les deux amantes revenues d’entre les morts et errant sur le bord d’une route de campagne, séduisant puis assassinant d’infortunés automobilistes solitaires qui les avaient prises en stop. Les hommes sont retrouvés nus et saignés à blanc dans leur voiture. L’un d’entre eux est étrangement épargné, emprisonné dans un manoir, affaibli par ses blessures et une importante perte de sang.

Peu soucieux de cohérence et baignant dans une atmosphère blafarde et malsaine, Vampyres pourrait être un vulgaire cocktail de sexe et d’hémoglobine si cette absence de continuité narrative et les béances du récit n’ouvraient des perspectives insondables, plongeant le spectateur dans le malaise et l’angoisse. Larraz mixe des éléments folkloriques de la mythologie des vampires à un contexte hyperréaliste. Le romantisme des goules et des âmes perdues se mêle à des meurtres sordides dignes des pages des faits-divers, les armes blanches remplacent les canines acérées. Il en devient impossible de discerner la véritable nature des images et des événements, réels, oniriques ou fantasmés. Sommes-nous devant le spectacle dégradant d’un conte fantastique contemporain où les rites vampiriques sont soumis à rude épreuve, ou devant les projections pathologiques de deux démentes criminelles en plein délire schizophrénique ? Le film hasarde la thèse de la reviviscence (sentiment de déjà vu qui frappe l’otage des deux femmes) mais elle est vite oubliée. Un couple de campeurs dans un mobile home reste dans les marges du scénario jusqu’à son sacrifice final, ajoutant au caractère aléatoire et hétérogène de l’ensemble. Vampyres continue de choquer par son jusqu’au boutisme, son mélange de crudité et de poésie macabre. Nul doute que son charme vénéneux et lascif empêchera à jamais le nom de José Larraz de sombrer dans l’oubli des enfers du cinéma fantastique européen.

Camilla fut publié en 1872 et non 1972 😉

Je vais tenter de voir ça. Si on retrouve dans ce film les ambiances mornes et viles de l’Etrangleur de Rillington Place, ça va m »intéresser.

Désolé pour les coquilles.

attention on est quand même plus proche de Jean Rollin que de Richard Fleischer.

Carmilla – avec un « r »

je crois que c’est comme ça que je l’ai écrit