Mercredi débute la grande rétrospective consacrée à Pier Paolo Pasolini à la Cinémathèque française (jusqu’au 2 décembre), accompagnée d’une exposition sur la relation qu’entretenait le cinéaste poète avec la ville de Rome. A cette occasion, Carlotta ressort trois films de Pasolini : Mamma Roma, Salò ou les 120 journées de Sodome et Médée. Nous avons déjà évoqué les deux premiers titres dans ce blog, il est donc temps de parler du splendide Médée (Medea, 1969), qui est également disponible depuis le 2 octobre dans une superbe édition Blu-ray chez M6 Vidéo.

Réalisé avant sa « Trilogie de la Vie » (Le Décameron, Les Contes de Canterbury, Les Mille et Une Nuits), trois adaptations littéraires qui engageaient un dialogue optimiste et trivial avec le public populaire, Médée clôt un cycle de films explorant les origines du mythe et du sacré, qui fascinaient Pasolini. Le cinéaste présentait lui-même son film comme « l’exténuation du thème religieux », qui lui permit ensuite de s’adonner aux plaisirs de la trivialité et de l’érotisme, prélude au plongeon dans l’abyme de Salò ou les 120 journées de Sodome.

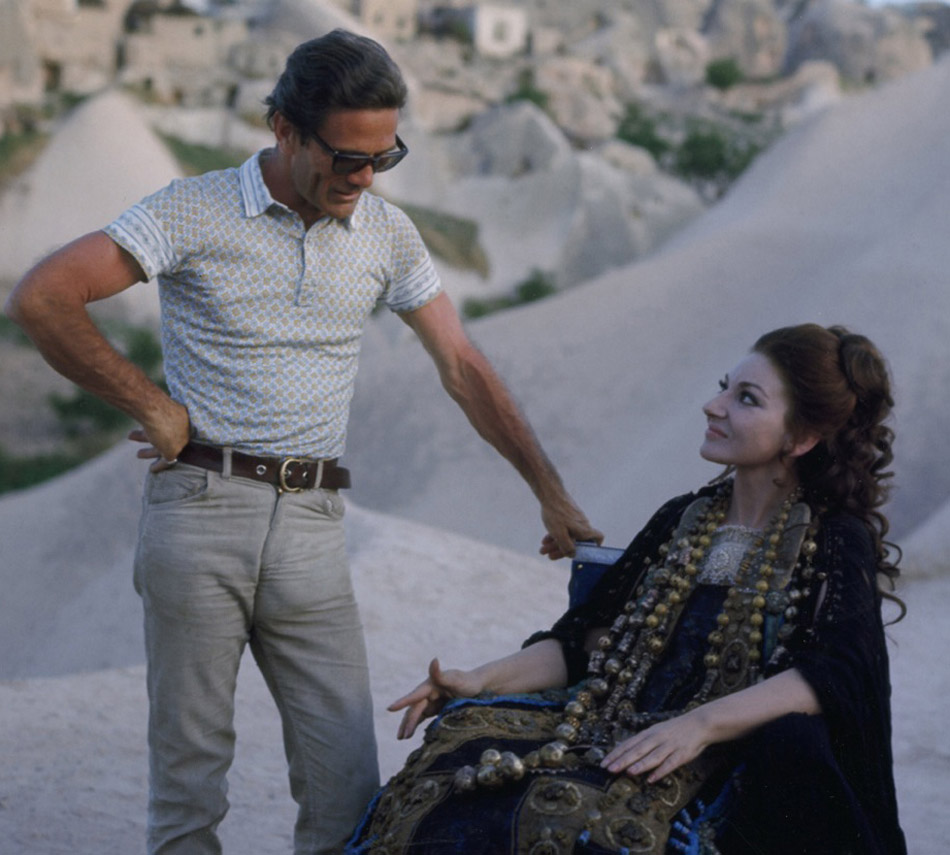

Le film de Pasolini respecte le récit de la légende de Médée, d’après la tragédie d’Euripide. Jason, à la recherche de la Toison d’Or, rencontre Médée sur l’île de Colchide. Ils s’exilent à Corinthe où règne Créon. Quelques années plus tard, Jason trompe Médée avec la fille du roi Créon, Glauce. Pour se venger, Médée provoque par magie la mort de sa rivale, puis s’immole avec ses deux enfants sous les yeux de Jason impuissant. Dans Médée, Pasolini transforme Laurent Terzieff en inoubliable Centaure et offre à Maria Callas son unique rôle au cinéma. La cantatrice, depuis longtemps courtisée par les producteurs et les cinéastes, avait décliné toutes les propositions, dont de nombreux projets d’opéras filmés, avant d’être intéressée par un « Macbeth » réalisé par Antonioni ou Bolognini qui ne se fera jamais.

Devant la caméra de Pasolini, Callas se révèle une grande tragédienne, par la seule force de son visage et de son regard, presque sans le recours des mots. Elle parvient à démythifier le personnage de Médée en lui apportant davantage d’humanité, jusque dans une paradoxale douceur, en opposition tacite avec la vision plus intellectuelle de Pasolini.

Comme Œdipe Roi et l’épisode du désert de Porcherie, Pasolini relit dans Médée le mythe, en le plongeant dans un passé anhistorique et barbare qu’il fait crouler sous les somptueux ornements folkloriques, musicaux et vestimentaires des civilisations anciennes d’Afrique et d’Orient. Pasolini invente un cinéma de poésie qui fuit la médiocrité prosaïque de l’Italie moderne et de la société matérialiste. C’est un cinéma à la fois magique et dialectique du retour aux sources de l’art, du mythe, de l’homme, des racines culturelles et intimes. Grâce à un détour par le tiers-monde, Pasolini s’approprie la tragédie de Médée, comme précédemment l’histoire d’Œdipe ou la vie du Christ, pour évoquer son rapport à sa mère, au peuple ou au sacré. Médée est moins célèbre que L’Évangile selon Saint Matthieu, moins provocateur que Théorème ou Porcherie. La rétrospective à la Cinémathèque française et la ressortie de Carlotta permettra de redécouvrir une œuvre d’une grande beauté et l’interprétation géniale de Maria Callas qui malgré sa légende personnelle parvient à s’intégrer dans l’univers et le cinéma de Pier Paolo Pasolini.

Sur Mamma Roma et Salò ou les 120 journées de Sodome on peut lire :

https://www.arte.tv/sites/olivierpere/2012/10/28/mamma-roma-de-pier-paolo-pasolini/

Le film, se plaçant sous le patronage des anthropologues et ethnologues de l’inconscient tels que Frazer, Mircea Eliade ou Jung et ses archétypes, m’incite à m’orienter principalement sur cet aspect. La trame originale de la pièce est élargie de façon à englober le mythe des Argonautes et l’éducation de Jason par le centaure Chiron. On peut noter que la réécriture de Médée se fonde sur un ensemble hétérogène de sources. Bien qu’il ne soit pas un spécialiste, Pasolini possède de solides connaissances de la langue et de la civilisation grecques. Il puise sans doute dans les mythes littéraires, dont il reprend les matériaux à l’état brut du mythe de Jason et de Médée. Cependant, il s’appuie également sur des sources variées, antiques et modernes, bien que l’apport de ces sources, à l’exception d’Euripide, reste limité.

En effet, plusieurs passages sont inspirés du Traité d’histoire des religions de Mircea Eliade. La séquence sur le rite agraire, par exemple, reprend presque mot pour mot le sacrifice pratiqué par les Khonds, une tribu bengalaise, jusqu’au milieu du XIXe siècle. La civilisation agricole colchidienne, contrairement aux enseignements du centaure à Jason, n’a pas perdu son lien avec le sacré. L’arbre auquel la Toison d’or est accrochée représente le Centre, le lieu sacré par excellence, qui répète l’archétype de la fondation du monde. Ainsi, les deux mondes, celui du centaure et celui de Médée, s’opposent : l’un est laïc et rationnel, l’autre archaïque et sacré. Ces deux mondes se distinguent également par une temporalité différente : le monde de Jason est marqué par un temps linéaire – nous le voyons grandir au fil de son éducation –, tandis que celui de Médée est caractérisé par un temps cyclique, lié aux rites de régénération et à l’éternel recommencement.

Concernant les costumes, Piero Tosi, le costumier du film, explique ses choix de couleurs dans une déclaration : « J’avais séparé les trois univers. Il y avait la Cappadoce, avec les couleurs de la terre, des bruns et des bleus. Puis, la Syrie, qui était blanche et jaune, les couleurs du pain, du mastic… la gamme des blancs avec des jaunes. Enfin, Corinthe, qui s’inspirait des couleurs de Pontormo. Par conséquent, ce tri me permettait de distinguer les univers grâce aux couleurs. » Cette séparation chromatique est particulièrement intéressante, car les bleus de la Cappadoce peuvent évoquer la terre de Jason, tandis que les rouges de Corinthe rappellent également la Cappadoce. (Entretien de Piero Tosi dans les bonus du DVD.) L’interprétation magnifique de Maria Callas, dans son unique rôle au cinéma, mérite également d’être soulignée.

Sources :

Traité d’histoire des religions de Mircea Eliade, en particulier le chapitre III (« Le soleil et les cultes solaires »), le chapitre IV (« La lune et la mystique lunaire »), le chapitre IX (« L’agriculture et les cultes de la fertilité ») et le chapitre XI (« Le temps sacré et le mythe de l’éternel recommencement »).

Les bonus du DVD. Carlotta propose régulièrement des suppléments très éclairants sur les œuvres.