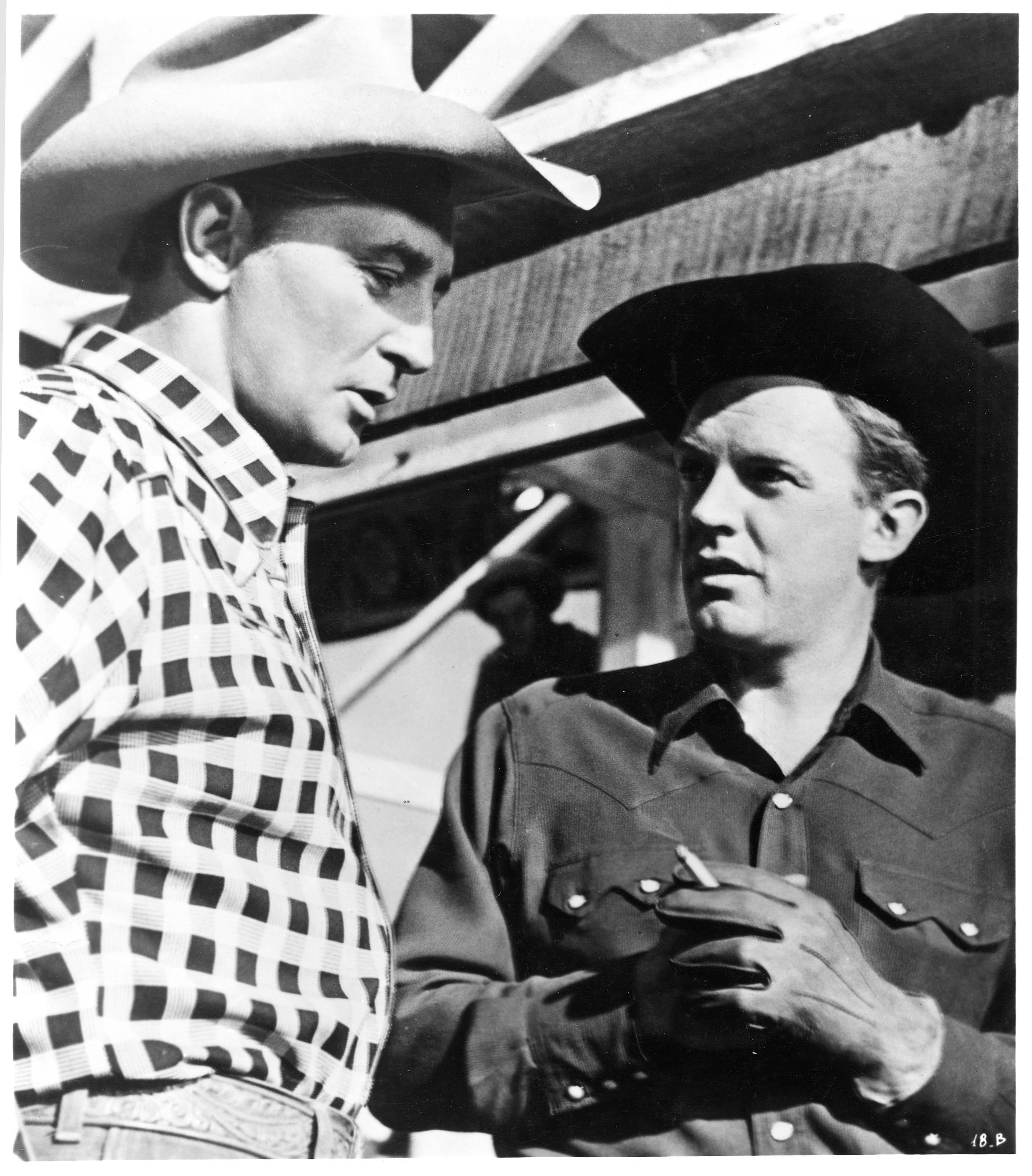

Du 1er au 31 octobre, la Cinémathèque suisse présentera l’essentiel de l’œuvre de Nicholas Ray (photo en tête de texte, circa 1945), plus deux films de Wim Wenders : L’Ami américain où il joue un peintre (avec un bandeau noir sur un œil) et Nick’s Movie, essai cinématographique où le cinéaste allemand filme l’agonie de Ray (qui mourra en 1979, avant la sortie du film). On pourra aussi découvrir Don’t Expect Too Much, documentaire réalisé par Susan Ray, la veuve du cinéaste, et présenté en première mondiale lors de la dernière Mostra de Venise, concentré sur les dernières années de Ray, quand il donnait des leçons de cinéma et tournait son ultime film We Can’t Go Home Again avec ses étudiants.

Mais ce sera surtout l’occasion si vous êtes à Lausanne de revoir 17 films de Ray, de son premier, les sublimes Amants de la nuit (1949), jusqu’à sa fin erratique dans les années 70, après avoir signé deux superproductions inégales en Espagne pour le nabab indépendant Samuel Bronston, Le Roi des rois et Les 55 Jours de Pékin (manque à la programmation les magnifiques et sous-estimées Dents du diable, coproduction européenne tournée aux studios Pinewood de Londres avec Anthony Quinn, sur la vie d’un eskimo, d’une grande poésie et qui retrouve la pureté des films de Murnau et de Flaherty).

La carrière de Ray à Hollywood sera relativement brève (14 ans) mais intense (deux films par an en moyenne) et brillante. Il a commencé à faire des films à l’époque du dernier âge d’or du cinéma hollywoodien (les années 50) mais il sera peut-être le premier grand cinéaste à être victime de son déclin à la fin de la même décennie. Ray appartient à la famille des poètes maudits d’Hollywood. C’était un artiste romantique, un rebelle qui parvint à réaliser des films admirables au sein des studios – grâce à l’intelligence du système et au talent de ses artisans et techniciens – mais dont les incessantes luttes avec les producteurs et les décideurs des majors mirent un terme anticipé à sa carrière, ajoutés aux excès et à la fragilité du cinéaste. La décadence prématurée de Ray, à la fois artiste et cinéaste hollywoodien, correspond à la décadence de tout le cinéma américain qui survient au début des années 60.

L’œuvre de Ray a la particularité de commencer avec ce qui demeure sans doute son plus beau film, le plus pur, le plus parfait, où s’expriment à la perfection le talent et les intentions du cinéaste, grand directeur d’acteurs, anticonformiste et hypersensible : Les Amants de la nuit (They Live by Night) avec Cathy O’Donnell et Farley Granger. Objet de culte auprès des cinéphiles européens, le film ne connaîtra qu’un succès d’estime et une sortie tardive aux Etats-Unis, mais cela suffit pour attirer l’attention sur le cinéaste débutant, qui avait étudié la musique, l’architecture et beaucoup travaillé au théâtre, notamment avec John Houseman et Elia Kazan dont il avait été l’assistant sur Le Lys de Brooklyn. Après Les Amants de la nuit, Ray va alterner avec un rythme soutenu les films de commande et les films plus ambitieux.

Humphrey Bogart, dans sa deuxième collaboration avec Nicholas Ray après Les Ruelles du malheur, trouve dans Le Violent (1950) un des plus beaux rôles de sa carrière. Ce personnage de scénariste malmené par l’usine hollywoodienne et victime de crises incontrôlables de violence, bouscule son image de force et de dignité et le montre sous un jour effrayant et pathétique. Le titre français souligne le thème de la violence, le titre américain (In A Lonely Place) évoque celui de la solitude. Le film parle également de l’humiliation et de la fêlure, et Ray s’identifie plus que jamais avec son antihéros. Faux polar (il y a pourtant un meurtre et une enquête policière), faux film sur Hollywood (même s’il décrit avec précision le travail ingrat du scénariste hollywoodien anonyme, chargé d’écrire une histoire qui n’est pas la sienne, adapté d’un roman de gare, pour un film qui ne sera pas le sien non plus), Le Violent est un psychodrame d’une intensité et d’une densité extraordinaires. Parmi les premiers films personnels de Ray, c’est un condensé précoce de son univers peuplé de perdants blessés par la vie et torturés par des démons intérieurs. Contrairement à James Mason dans Derrière le miroir (un autre chef-d’œuvre de Ray, réalisé en 1956), transformé par l’abus de cortisone, Bogart porte en lui des accès pathologiques de violence qui perturbent ses relations professionnelles et amicales et mettent en péril sa relation avec sa voisine (Gloria Grahame), une femme amoureuse qui représente sa dernière chance de bonheur et d’équilibre. Nick Ray signe avec Le Violent un de ses films les plus sombres, sans espoir de salut, mais aussi le plus libre, affranchi des conventions et de l’optimisme falsificateur des productions des grands studios.

Dans Les Indomptables (The Lusty Men), réalisé deux ans et cinq films plus tard, Robert Mitchum prête sa fatigue naturelle au romantisme suicidaire de Nicholas Ray le temps d’un beau film triste sur le monde du rodéo. Les Indomptables ne compte pas parmi les films les plus célèbres de Nick Ray ni ses plus aimés. Produit par Jerry Wald et Norman Krasna lors du règne du milliardaire Howard Hugues à la RKO, son élaboration un brin hasardeuse (le scénario fut écrit au jour le jour par plusieurs scénaristes) n’a pas empêché Ray de signer un film personnel et émouvant, dans lequel sa sensibilité d’écorché vif et la modernité de son travail brillent de leur évidence. Nicholas Ray semble toujours avoir cherché l’accident, l’improvisation, la mise en danger au sein même d’un système hollywoodien dont on va assister, la décennie suivante, au rapide délabrement. En quête d’humanité et de vérité, Ray accorde une attention particulière à la direction d’acteurs. Tourné à l’économie, dans le décor quotidien de l’Amérique rurale, Les Indomptables permet à Ray de dresser le portrait d’un personnage comme il les affectionne, autodestructeur, marginal, déphasé. Ici, Robert Mitchum campe un champion de rodéo au bout du rouleau qui accepte d’entraîner un employé de ranch avide de victoires et tombe amoureux de sa femme. La mort et l’échec rôdent autour de l’arène. Le rodéo symbolise le simulacre du rêve américain, la domestication sous forme de kermesse de la vie dangereuse des pionniers et des cow-boys, sa dégénérescence. Dans une très belle scène, Mitchum visite la nuit une baraque en ruine, où il a passé son enfance et évoque avec un vieil homme le temps passé et son souhait de racheter la maison. Vingt ans plus tard Ray tournera un film expérimental avec ses étudiants, We Can’t Go Home Again, dont le titre est inspiré par cette scène.

Johnny Guitare (1954) et La Fureur de vivre (1955) sont certainement les deux titres les plus mythiques de la filmographie de Nicholas Ray. Le premier est un western paroxystique très loin des conventions du genre (on pense seulement à L’Ange des maudits de Fritz Lang, réalisé deux ans plus tôt), véritable histoire d’amour fou entre une femme de tête vieillissante, Vienna (Joan Crawford) et un aventurier joueur de guitare (Sterling Hayden) sur fond de haine et d’hystérie. Déchirante histoire d’amour (deux amants blessés par la vie se retrouvent quand il est trop tard pour tout recommencer), tragédie baroque (la jalousie psychotique d’une harpie à l’encontre de la tenancière d’un saloon provoquera désastres et meurtres en série), poème élégiaque… Johnny Guitare est tout cela, et plus encore. Accessoirement, il s’agit d’un western fauché tourné pour la Republic, un des plus modestes studios d’Hollywood, pour lequel Walsh, Dwan, Ford et Lang eurent tout de même l’opportunité de réaliser eux aussi quelques films géniaux.

La Fureur de vivre, le plus grand succès de la carrière de Ray, fixera la légende de James Dean, qui mourra un mois avant la sortie du film aux Etats-Unis, dans un accident de voiture à l’âge de 24 ans. Le film consacre aussi Nicholas Ray, entouré sur le tournage de Dean mais aussi de Natalie Wood, Sal Mineo, Dennis Hopper, comme le cinéaste de la jeunesse, de la révolte et du romantisme adolescent. Francis Coppola (Outsiders, Rusty James), Gus Van Sant et Larry Clark s’en souviendront.

Réalisé en 1957 Le Brigand bien-aimé (The True Story of Jesse James) est un film plutôt mal-aimé. Par Nicholas Ray lui-même qui ne pardonna pas aux producteurs d’avoir refusé ses choix esthétiques et massacré au montage sa vision ambitieuse de la vie de Jesse James. Par le spectateur d’aujourd’hui, qui peut juger datés les retours en arrière annoncés par des nuages roses et des voix-off (procédés ajoutés par le studio contre l’avis du cinéaste). Pourtant Le Brigand bien-aimé, film malade, demeure une œuvre personnelle de Nicholas Ray, où l’on retrouve sa fascination pour les personnages juvéniles, rebelles et névrotiques. Avec ce film aux accents troubles, profondément désenchanté, le western abandonne l’âge classique et entre dans l’ère du soupçon.

Réalisé en 1958, La Forêt interdite (Wind Across the Everglades) est l’autre grand film malade de Nicholas Ray, cinéaste génial mais fragile qui venait de tourner un beau film de guerre sur la trahison en Europe (Amère Victoire) après le triomphe mondial de La Fureur de vivre. La Forêt interdite est initialement un projet du scénariste et producteur Budd Schulberg, connu pour sa collaboration avec Elia Kazan (Sur les quais, Un homme dans la foule). Le film est une des premières œuvres écologistes, décrivant la destruction dans les marécages de Floride par des hors-la-loi, pour alimenter la mode des chapeaux à plume chez les bourgeoises de Miami. Un jeune ornithologue idéaliste, missionné par le gouvernement, tente d’enrayer le massacre. Situé dans les Everglades, le tournage est éprouvant et surtout Nicholas Ray n’est pas dans son état normal. Malade, sous l’emprise de l’alcool, de la drogue, et d’une jeune maîtresse franco-libyenne, il surprend l’équipe par son comportement erratique et ses méthodes de travail non conventionnelles. Avec le souci d’éviter désastre et scandale, Schulberg termine le film, dont le montage et la postproduction échappent également au contrôle du cinéaste. De retour à Hollywood, Nicholas Ray fait des suggestions pour améliorer le film, mais il n’est pas écouté. Warner sort le film à la sauvette et c’est un gros échec commercial. La réputation de Ray aux Etats-Unis ne s’en relèvera pas, malgré un ultime chef-d’œuvre l’année suivante, Traquenard. Son déclin personnel coïncide avec celui d’Hollywood et du système tout-puissant des studios, à la fin des années 50. Pour la critique française qui compte les plus fervents admirateurs de Ray, le film est magnifique, malgré des scories facilement imputables à un tournage et une production chaotiques. Difficile de lui donner tort. On retrouve dans La Forêt interdite la sensibilité d’écorché vif et le romantisme d’un cinéaste qui sut si bien filmer les rêveurs, les parias, et les paradis perdus d’une Amérique en voie de modernisation.

Après les lourdes productions de Samuel Bronston dont il sort lessivé (il fait un infarctus pendant le tournage des 55 Jours de Pékin), Nicholas Ray, alcoolique et malade, n’est plus que l’ombre de lui-même. Comble de la disgrâce, Il attend presque dix ans pour approcher de nouveau une caméra, et c’est pour un court métrage pseudo pornographique d’un film collectif hollandais, Rêves humides. A l’instar de Samuel Fuller, Nicholas Ray reçut les dernières années de sa vie de nombreux témoignages d’admiration de ses amis cinéastes et cinéphiles (Wenders et Scorsese en tête, comme d’habitude), mais cela ne suffit pas à effacer un vaste sentiment de tragique gâchis. A noter que le critique et historien du cinéma Bernard Eisenschitz a consacré en 1990 à Nicholas Ray un formidable essai biographique « Roman américain les vies de Nicholas Ray » aux éditions Christian Bourgoin, hélas épuisé depuis belle lurette.

Droits réservés. Collection Cinémathèque suisse.

Laisser un commentaire