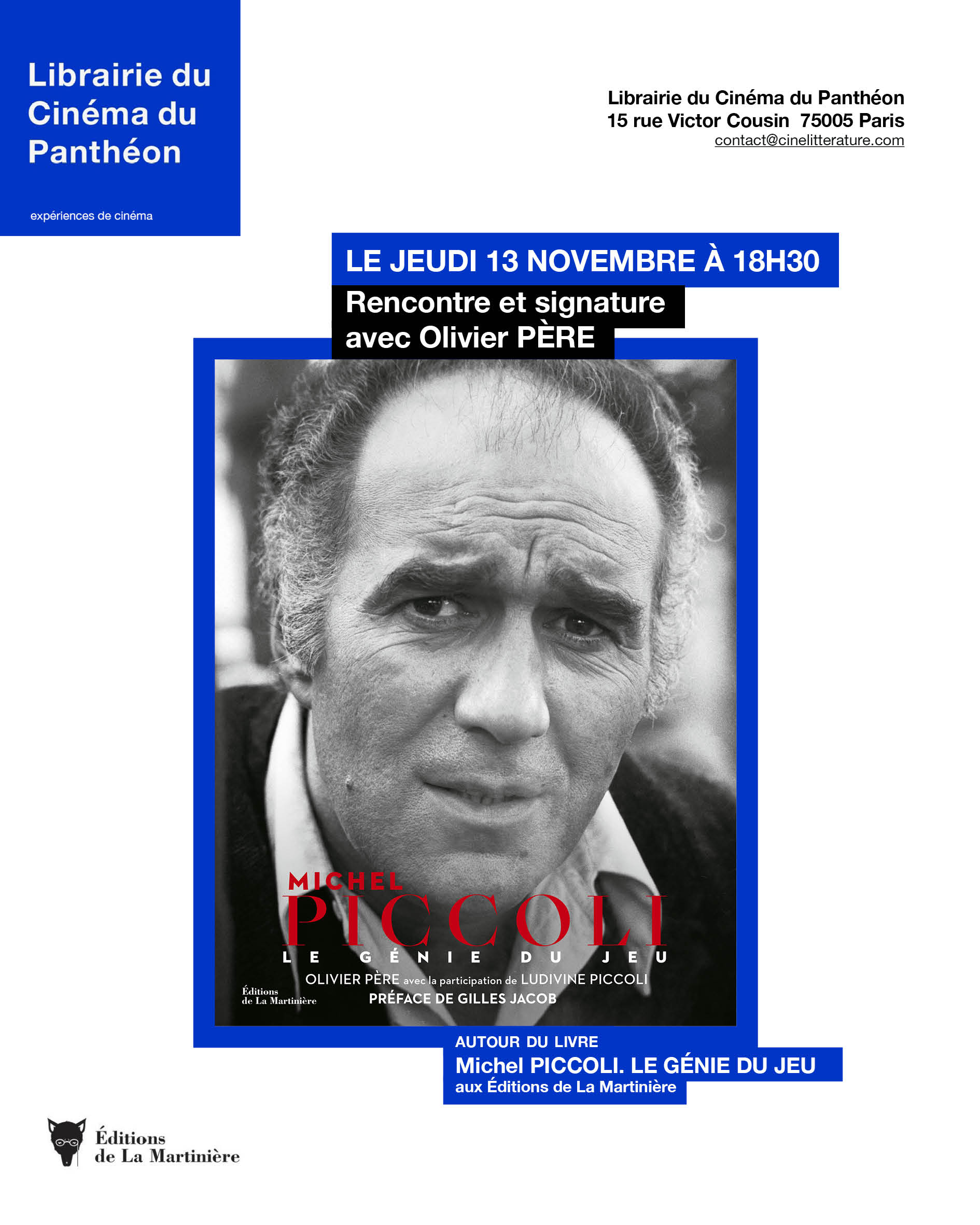

Michel Piccoli (1925-2020) a marqué tout un pan du cinéma français, mais aussi du théâtre et de la télévision, par son extravagant talent et son amour du jeu. Acteur populaire et exigeant, Michel Piccoli a enchaîné les rôles pendant un demi-siècle, tournant dans plus de deux cents films sous la direction des plus grands cinéastes. Alors qu’on célèbre en décembre le centenaire de sa naissance, ARTE lui rend hommage avec six œuvres emblématiques de sa foisonnante filmographie, à découvrir sur arte.tv du 1er décembre au 31 mai 2026.

Le Point du jour de Louis Daquin

Après la Libération, la CGT confie à Louis Daquin un documentaire sur la grande grève des mineurs de 1948, qui est censuré. Cette commande donne l’idée au cinéaste de réaliser un long métrage de fiction consacré à la vie des mineurs du Nord de la France, en adoptant un style et des méthodes de tournage qui confèrent au film le plus grand réalisme possible. Le Point du jour demeure une chronique saisissante du monde de la mine, et suit les existences quotidiennes de plusieurs personnages qui travaillent dans une mine, du jeune ingénieur parisien fraichement débarqué aux enfants de mineurs qui ne veulent pas connaître le même destin que leurs parents. Le récit aborde aussi la question de l’émancipation des femmes dans le milieu du charbonnage. On y découvre le jeune Michel Piccoli, dont c’est le premier rôle, en ouvrier syndiqué.

Le Mépris de Jean-Luc Godard

Adapté du roman éponyme d’Alberto Moravia, Le Mépris se présente sous la forme d’un mélodrame analytique qui observe la dégradation d’une passion. Lors du tournage en Italie d’un film adapté de L’Odyssée par Fritz Lang, Camille (Brigitte Bardot) la femme d’un scénariste français (Michel Piccoli), se détache peu à peu de son mari, et lui avoue le mépris qu’il lui inspire. Godard fait se télescoper dans le berceau culturel méditerranéen, entre ciel et mer, la tragédie de la mythologie antique et les antihéros modernes, névrosés et désillusionnés.

Fidèle à son goût de la distanciation, Godard s’y autorise pourtant des envolées de lyrisme qui doivent beaucoup à la partition sublime de Georges Delerue, à la photographie en couleur de Raoul Coutard et à la manière dont le cinéaste utilise l’écran large pour filmer les scènes d’intérieurs, les décors déserts de Cinecittà et la célèbre villa rouge de Curzio Malaparte encastrée dans une falaise face à la mer, sur l’île de Capri.

Belle de jour de Luis Bunuel

Comme dans beaucoup d’autres films de Bunuel, toutes périodes confondues, il est question de voyeurisme, de frustration et de jouissance, de sexe et de rêve dans Belle de jour, l’un des chefs-d’œuvre de son auteur. Bunuel et son scénariste Jean-Claude Carrière adaptent, ou plutôt s’approprient un roman assez conventionnel de Joseph Kessel. Malgré son sujet emprunté au livre le film n’a rien de sociologique. Bunuel et Carrière utilisent la prostitution de luxe et l’ambiance d’une maison close parisienne pour évoquer quelque chose de bien plus profond et secret, difficilement exprimable au cinéma : l’inconscient et la sexualité féminine, au travers des rêves diurnes et des fantasmes de souillure d’une jeune bourgeoise frigide. Sous sa façade de vaudeville mondain et ironique, Belle de jour relève de l’essai psychanalytique, parfaitement documenté. Aux côtés de la géniale Catherine Deneuve, Michel Piccoli est inoubliable dans le rôle de Henri Husson, dandy libertin et cynique, amateur de call-girls.

Vincent, François, Paul… et les autres de Claude Sautet

Œuvre chorale sur des hommes arrivés au milieu de leur existence, Vincent, François, Paul… et les autres de Claude Sautet n’est pas pour autant le grand film sur l’amitié masculine tel qu’il a été souvent présenté, ni un portrait complaisant des problèmes professionnels et sentimentaux de bourgeois de la France pompidolienne puis giscardienne. Vincent, François, Paul… et les autres est avant tout un film qui parle de l’échec, de la désillusion et de la haine de soi. Les personnages du titre, interprétés par Yves Montant, Michel Piccoli et Serge Reggiani sont acculés par les dettes, ont trahi leurs idéaux ou gâchent leur talent. Les trois amis se voient régulièrement mais ils n’en demeurent pas moins seuls, prisonniers de leurs angoisses et de leur honte, impuissants à s’aider entre eux. Ce film sans concessions fait preuve d’une grande virtuosité dans sa dramaturgie et sa mise en scène.

Le Prix du danger de Yves Boisset

Le Prix du danger est un film d’anticipation, genre rarement fréquenté par le cinéma français. Yves Boisset s’inspire d’une nouvelle de science-fiction de Robert Sheckley. Il plonge le spectateur dans une société futuriste où la télévision organise des chasses à l’homme en direct, jeux du cirque modernes qui déchainent l’enthousiasme de foules assoiffées de sang et de violence. Entre Orwell et Rollerball, Le Prix du danger dénonce le pouvoir des médias au service du totalitarisme et de l’aliénation des masses. Boisset hésite entre le sérieux du film à thèse et l’outrance décomplexée du cinéma bis européen. L’interprétation de Michel Piccoli, qui joue le présentateur, est un sommet d’histrionisme. L’acteur s’autorise tous les excès pour tourner en ridicule un cabot cynique, lâche et hypocrite, au bagout de bateleur, dans lequel plusieurs vedettes de la télé de l’époque eurent le curieux réflexe de se reconnaître.

L’Homme voilé de Maroun Bagdadi

Réalisé en 1987, L’Homme voilé offre à Michel Piccoli un énième rôle d’homme de l’ombre, qui presse un médecin baroudeur (interprété par Bernard Giraudeau), de retour de Beyrouth, d’exécuter le contrat qui les lient. Le film se situe à Paris mais convoque les images et les rumeurs de la guerre du Liban. La réalisation crée une atmosphère très particulière sous fond de liquidation de comptes entre services de renseignements, tandis que le médecin n’a qu’une idée en tête, retrouver sa fille de seize ans. Leurs retrouvailles ne sont pas évidentes. Bagdadi, dont c’est le deuxième long métrage, signe un faux film d’espionnage psychologique, une œuvre stylisée, austère et rythmée par les apparitions menaçantes de Michel Piccoli, dont le personnage se nomme Kassar, le même patronyme que le colonel arabe qu’il incarnait dans L’Attentat d’Yves Boisset.

Bravo pour votre bouquin sur Piccoli!

C’est un acteur qui peut irriter. Je crois qu’il est facile de ne pas l’aimer, sans doute parce qu’il a souvent endossé des rôles de personnages ignobles – auquel le grand public ne peut s’empêcher de l’identifier. Ses fans sont des cinéphiles.

Acteur international qui a su donner du relief à certaines scènes difficiles (tout de suite, je pense à ce repas à l’atmosphère glaçante dans Rien sur Robert).

Vous avez écrit d’autres monographies?

merci. oui Piccoli aimait jouer les monstres, par anticonformisme et goût de la provocation, mais sa palette était très riche et il savait passer du chaud au froid, du grotesque à la finesse. J’avais déjà écrit un livre sur Jacques Demy chez le même éditeur il y a une dizaine d’années.

Il est bon de voir ainsi honoré un acteur de la trempe de Michel Piccoli qui n’a jamais transigé avec ses idées. Il ne s’est jamais abrité derrière sa carrière exceptionnelle et n’a pas hésité à rendre publiques ces positions humanistes, pourfendant les idées nauséabondes qui hélas ne font que se répandre encore plus. Connaissant la fine plume de l’auteur de ce livre, je ne doute pas un instant de la qualité rare de cet hommage à un monstre à sacraliser.

merci pour votre commentaire

Votre Livre est sélectionné par le Monde parmi les plus beaux livres de cinéma de l’année, à mettre sous le sapin! bravo!

merci !

Bonjour,

J’aimerais beaucoup assister à une rencontre dans une librairie au sujet de ce merveilleux livre. Je ne pourrai assistera la rencontre du 22 janvier à la librairie potemkine. En prévoyez vous d’autre à Paris?

Je ne me lasse pas d’entendre raconter le personnage incroyable qu’était Michel Piccoli.

Merci beaucoup

merci pour votre message. oui il y a aura certainement d’autres rencontres débats autour des films de Michel Piccoli dans des cinémas et des librairies de Paris et sa région en février-mars, je vous tiendrai informé. Bien à vous,