Pierre Rissient est décédé le 6 mai 2018, quelques jours avant l’ouverture du Festival de Cannes. Sa disparition a coïncidé avec la redécouverte de son second et ultime film, Cinq et la peau (1981), quasiment introuvable depuis sa sortie. Alors qu’il allait occuper le devant de la scène à l’occasion de la projection de Cinq et la peau en version restaurée à Cannes Classics, Pierre Rissient, homme de l’ombre du festival et de la planète cinéma en général, s’est définitivement éclipsé. Sa voix de stentor, vectrice de passion, d’érudition et de convictions, ne retentira plus, mais son souvenir demeurera, tenace, chez tous ceux, et ils sont nombreux de l’Asie à l’Amérique en passant par l’Océanie, cinéastes, producteurs ou simples cinéphiles, qui le connurent et l’aimèrent.

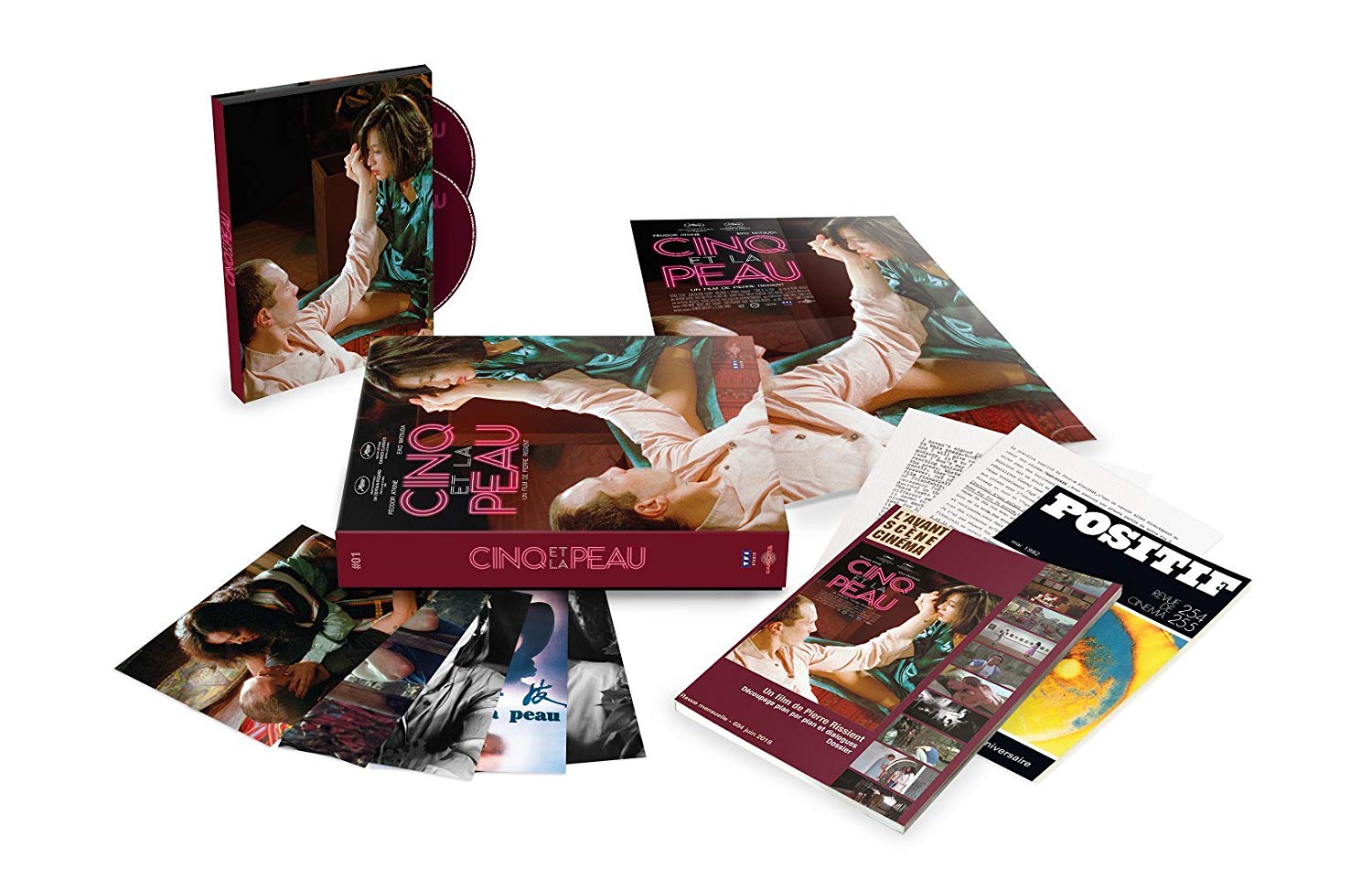

A la suite de la ressortie en salles de Cinq et la peau le 30 mai, Carlotta a édité un beau coffret « prestige » qui réunit le second long métrage de Pierre Rissient, plusieurs documents écrits et audiovisuels autour du film, et aussi les deux documentaires qui avaient été consacrés à Rissient, mélange d’entretiens et de témoignages pour l’un, longue conversation devant la caméra pour l’autre : Man of Cinema: Pierre Rissient (2007) de Todd McCarthy et Gentleman Rissient (2016) de Benoit Jacquot, Pascal Mérigeau et Guy Séligmann.

Tourné au début des années 80 avec une équipe légère, Cinq et la peau est une errance solitaire dans Manille, une ville que Rissient connaissait bien pour y avoir effectué plusieurs séjours, à une époque où sa rencontre avec Lino Brocka accéléra la reconnaissance internationale du grand réalisateur philippin. Journal intime, essai cinématographique, rêverie éveillée, Cinq et la peau possède la particularité de proposer des images dissociées de la bande sonore, constituée d’une voix-off – celle d’Ivan, le protagoniste du film, et d’une seconde voix intérieure, plus poétique. Ce texte, d’une grande préciosité littéraire, propose un mélange de citations (notamment de Pessoa), d’aphorismes, de réflexions et d’observations personnelles sur les sujets les plus variés. Le film montre une déambulation dans une ville étrangère en même temps qu’une promenade mentale, où l’esprit vagabonde, passe d’une idée à l’autre. Cinq et la peau est le manifeste d’une disponibilité physique et intellectuelle qui obséda Rissient tout au long de sa vie. Voyager, se déplacer, aller à la découverte de nouveaux pays, d’hommes et de femmes, mais aussi goûter le plaisir que vous procure la rencontre avec une lecture, une idée, une œuvre. La curiosité insatiable de Rissient le porta naturellement vers les formes courtes, films, poèmes, essais. Etre en perpétuel mouvement signifie aussi ne pas s’attacher, vivre dans une forme d’ascèse. « Ma solitude était ma seule liberté » déclare Ivan, double non dissimulé de Rissient, interprété par Féodor Atkine. A côté de cette quête de savoir, Cinq et la peau étanche une autre soif de connaissance, beaucoup plus charnelle. Le film illustre une sorte de dandysme sexuel, donjuanisme indolent qui prône une disponibilité des corps, dans une ville où libertinage, prostitution et amitiés d’un soir sont monnaie courante. Si Rissient emprunte dans Cinq et la peau un chemin déjà tracé par Chris Marker ou Marguerite Duras, il invente aussi un goût de la digression et du collage, surtout lorsqu’il s’agit de faire entrer le cinéma à l’intérieur du film. Cinq et la peau s’ouvre sur une photographie de Stroheim, figure du cinéaste idéaliste en quête d’absolu. Des passages entièrement dédiés à Fritz Lang ou Raoul Walsh – qui meurt en 1980 – constitués d’images fixes, forment des panégyriques visuels dans lesquels Rissient mêle l’archive à l’intime, l’hommage lyrique au message personnel. Rissient fut l’ami de ces cinéastes mythiques et il les intègre naturellement à son film, à la manière d’une pensée qui viendrait s’intercaler dans une méditation plus vaste. Dans ces moments particulièrement inspirés, Rissient annonce les Histoire(s) du cinéma de Godard, qui reposent sur un principe comparable.

Laisser un commentaire