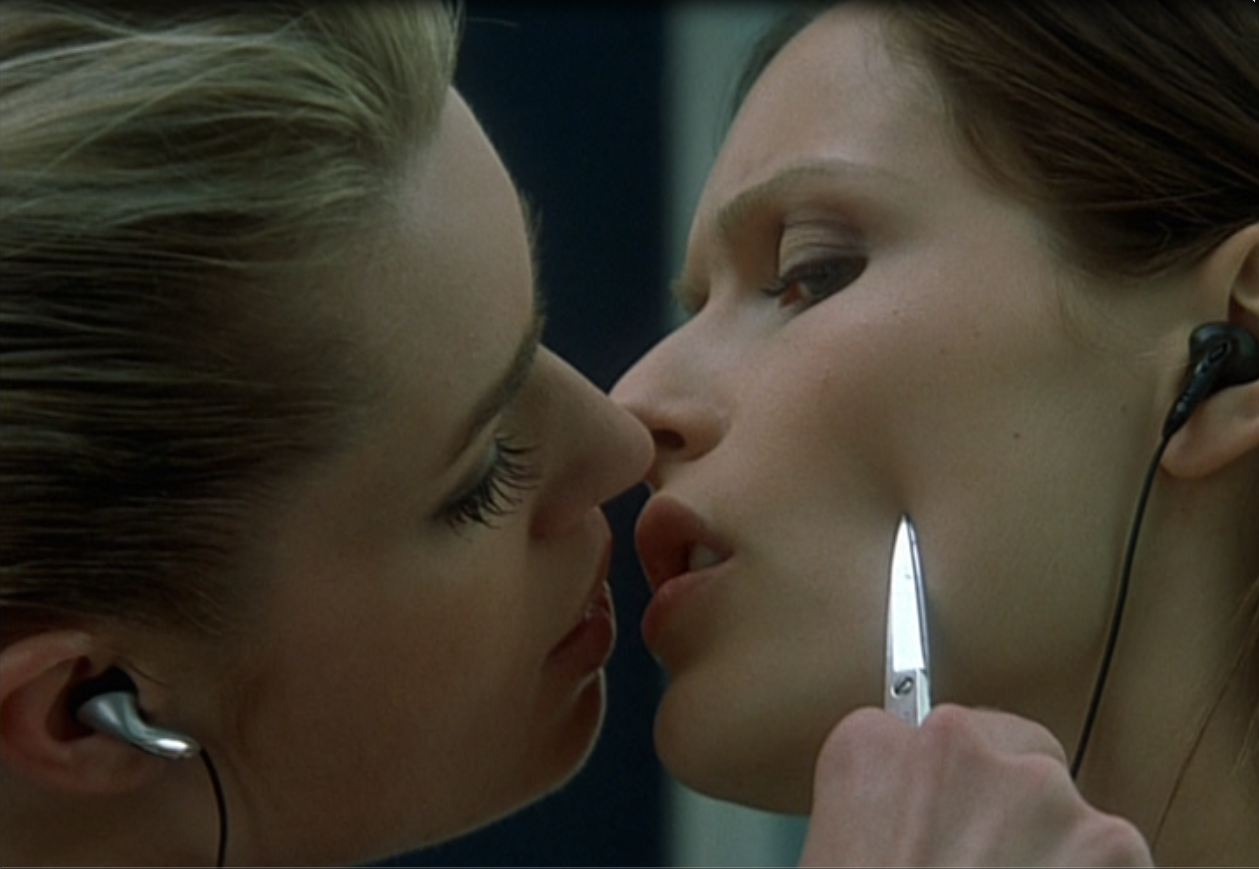

Nous avons enfin vu Passion (photo en tête de texte) de Brian De Palma et nous ne savons pas si notre cinéaste pourra se relever d’un tel désastre. Sans conteste son plus mauvais film mais aussi le premier de sa carrière où l’on sent que De Palma, fatigué et désillusionné, n’y croit plus. Le Bucher des vanités (The Bonfire of the Vanities, 1990) à ce jour le plus gros ratage de De Palma était un projet extrêmement personnel et ambitieux où le cinéaste voulait mettre sa virtuosité au service de ses convictions politiques. Ici il reprend avec beaucoup de paresse la trame d’un déjà médiocre film d’Alain Corneau avec comme seul prétexte l’opportunité de signer un thriller érotique dans la lignée de Pulsions et redorer son blason au box office international après l’échec commercial de Redacted. Hélas Passion est d’une platitude visuelle inhabituelle et même inédite chez le cinéaste, d’une facture presque télévisuelle, bavard, peu excitant. L’unique détail qui retient l’attention est le catalogue du voyeurisme contemporain que De Palma, spécialiste de la question, introduit dans son film : Sex tapes, vidéo de surveillance, publicité avec caméra cachée, espionnage avec ipad. De Palma montre ainsi que son obsession de tout voir et de tout filmer est entrée dans nos vies quotidiennes, à travers internet et les autres outils de communication modernes qui sont avant tout des outils de surveillance, vulgaires et pervers. Mais c’est tout. De Palma a souvent flirté avec le ridicule (comme beaucoup de grands cinéastes) mais il n’avait jamais manqué d’idées de mise en scène. Ici sans doute faute de moyens mais surtout d’intérêt tout suinte l’ennui et le manque d’inspiration, de la direction artistique à l’interprétation et la musique, avec un Pino Donaggio lui aussi en pilotage automatique. Le film suit avec fidélité le scénario original de Corneau Crime d’amour quand soudain, dix minutes avant la fin, De Palma se souvient qu’il a été le réalisateur de L’Esprit de Caïn et ajoute un épilogue qui accumule les autocitations sur un mode parodique et franchement embarrassant. Tristesse. Pour imaginer ce que Passion aurait pu être et constater ce qu’il n’est pas, il n’est pas interdit de penser à Femme fatale (2010), un film décrié, certes imparfait et mineur dans la carrière de De Palma, mais qui avait l’avantage d’aller jusqu’au bout de son érotomanie et de sa passion des images, en profitant de son séjour européen loin du diktat des studios hollywoodiens. Ce qu’il n’a pas fait avec Passion, pourtant entièrement tourné à Berlin avec des capitaux français et allemands. De Palma vs. De Palma.

Sur le papier Femme fatale était un thriller dans la plus pure tradition inventée par Brian de Palma : une femme double et manipulatrice, un voyeur professionnel berné par ce qu’il voit, des dispositifs virtuoses, des morts violentes chorégraphiées comme des ballets en apesanteur, des coups de théâtre insensés. Sur l’écran, c’est aussi cela mais également tout autre chose. Car De Palma aime alterner dans sa filmographie les films de commande auxquels il n’a aucun mal à insuffler son style personnel et ceux où il n’hésite pas à se lancer dans l’expérimentation formelle et se risquer à des numéros de haute voltige susceptibles de déconcerter les amateurs de films de genre qui l’ont porté au pinacle grâce à ses hommages hitchcockiens des années 70. Généralement les films de la première catégorie sont écrits par des scénaristes de métier : Oliver Stone pour Scarface, David Mamet pour Les Incorruptibles, David Koepp pour L’Impasse et Mission : impossible. Ceux de la seconde, par De Palma lui-même : Pulsions, Blow Out, Body Double, L’Esprit de Caïn, et Femme fatale. À chaque nouveau titre de cette série, De Palma prend davantage de liberté avec le scénario traditionnel, méprise la linéarité et la logique rationnelle pour ne plus se préoccuper que d’une seule logique, imparable : celle de son cinéma. Femme fatale encore plus que l’avant-gardiste Esprit de Caïn raconte une histoire qui ne semble exister que pour légitimer les arabesques virtuoses de la mise en scène. La croyance du spectateur devant ce qu’il voit est soumise à rude épreuve dès la première séquence du film, qui montre la préparation compliquée et l’exécution du vol d’un bijou pendant une projection officielle au festival de Cannes. La fonction de cette longue exposition est double : déclencher les innombrables rebondissements feuilletonesques du récit mais aussi installer les différents motifs visuels qui vont ensuite structurer la forme de Femme fatale : le dédoublement, la spirale, la chute, la boucle, déclinés avec une invention folle et une absence de retenue surprenante même de la part du plus baroques des cinéastes américains. La fragilité problématique – et passionnante – du film est ainsi exhibée immédiatement et sans la moindre prudence. La désinvolture avec laquelle De Palma évacue les contingences les plus évidentes du réel (nul besoin d’être un habitué du Palais du festival pour se rendre compte que ce hold-up est absolument rocambolesque) n’a d’égal que son perfectionnisme dans la mise en place des éléments visuels de la séquence. Le spectateur comprend tout de suite qu’il a affaire non pas à un habile divertissement policier mais à un pur objet théorique qui prend un malin plaisir à s’auto analyser au fur et à mesure qu’il se déroule sous nos yeux. De Palma, petit chimiste des images (on le sait depuis ses premiers films underground) s’octroie d’office le rôle du créateur et du critique, de l’artiste et du commentateur, et décortique avec science son propre travail. Le cinéaste joue un jeu dangereux, mais il en a l’habitude, et ses admirateurs aussi. Les leçons de mises en scène ne donnent pas forcément naissance à des films exemplaires et l’obsession de la maîtrise à des œuvres magistrales. Femme fatale ne prétend pas non plus au statut de « grand film malade » car il y manque la dimension morbide et névrotique qui permettait à Blow Out ou Body Double d’accéder à ce titre. Femme fatale s’apparente à un essai cinématographique très ambitieux déguisé en polar racoleur. C’est l’œuvre d’un homme libre qui se venge de la censure, des brimades et des pressions mal vécues tout au long de la décennie précédente à Hollywood en réalisant peut-être pas le film de ses rêves, mais le film de ses désirs.

Échaudé par l’échec de Mission to Mars, De Palma avait transformé la promotion du film en France et sa sélection au Festival de Cannes en vacances prolongées, puis en période de réflexion et d’écriture. Le cinéaste avait pu enfin monter un projet personnel et ludique, loin des compromissions (impossibles) de ses précédents films américains. On sait qu’il atterrit sur Mission to Mars bien après les premières prises de vue, en remplacement du réalisateur initial Gore Verbinski, et endossa seul l’échec – relatif – du film. Car à la revoyure, Mission to Mars est magnifique.

http://olivierpere.wordpress.com/2011/10/04/mission-to-mars-de-brian-de-palma/

Après une telle humiliation on comprend que De Palma ait eu envie de travailler en France, pays où il connaît depuis le début de sa carrière la reconnaissance du grand public, l’admiration sans borne de nombreux fans mais aussi un remarquable crédit auprès de la critique (Les Cahiers du cinéma en tête). De Palma n’a eu aucun mal à convaincre le producteur franco-tunisien Tarak Ben Ammar (Pirates de Polanski) de financer Femme fatale, qui fut écrit et réalisé dans des délais très rapides et des conditions de totale liberté inimaginables à Hollywood. Cette expérience française ne resta pas une incartade sans lendemain dans la filmographie du cinéaste (voir Passion douze ans plus tard) sans devenir le début d’un exil européen forcé, à la manière des grands réalisateurs des années 50, discrédités auprès des studios hollywoodiens et contraints à travailler en Europe, comme Nicholas Ray, Orson Welles ou Samuel Fuller.

Femme fatale avait enregistré au box-office français des résultats honorables, mais avait surtout dérouté bon nombre de spectateurs, qui s’attendaient à un hommage au film noir et ont découvert un objet étrange et impur, proche de l’auto sabordage au même titre que L’Esprit de Caïn dix ans auparavant.

De Palma faisait des folies avec sa caméra, mais il se lâchait aussi un grand coup dans le registre du burlesque, du sexe, bref son péché mignon : le mauvais goût assumé. Banderas joue à la grande folle ; un truand sort de prison vêtu de la chemise tachée de sang qu’il portait lors de son arrestation sept ans auparavant ; deux mannequins baisent dans les toilettes pour dames ; Rebecca Romijn-Stamos, très pute, exécute une danse érotique dans le sous-sol d’un bar louche avant de se faire sauter sur le billard… Le film recèle plusieurs scories assez sidérantes comme la photographie de Thierry Arbogast, la musique au kilomètre de Ryuichi Sakamoto (un pénible remix du boléro de Ravel), des seconds rôles français apocalyptiques et des trouvailles lourdement répétées (l’affiche « déjà vue »). Il est parfois difficile de discerner dans Femme fatale la part d’humour, les choix esthétiques raisonnés et le grotesque involontaire. De là à n’aimer le film que pour des mauvaises raisons, c’est-à-dire son étourdissante vulgarité, il y a un seuil qu’on ne franchira pas. La trivialité a toujours été primordiale dans le cinéma de De Palma, ne serait-ce que dans son usage précoce et immodéré de l’hémoglobine, un fluide qui symbolisait à lui seul toutes les sécrétions physiques. Si Femme fatale est son film le plus théorique, c’est aussi le plus trivial. Le premier plan, magnifique, montre le reflet de son héroïne sur un écran de télévision qui diffuse Assurance sur la mort de Billy Wilder avec Barbara Stanwick, archétype de la garce du film noir. Cela suffit à indiquer que cette « femme fatale » n’est qu’un artefact, un pâle reflet de l’original, voire une grossière caricature. Femme fatale fait donc d’emblée son deuil d’Hollywood et d’une certaine idée de l’élégance. Mais le cinéma de Hitchcock, lui, vit encore : en DVD, au musée… et dans les films de De Palma. Le cinéaste évite les citations trop évidentes de La Main au collet, une histoire de voleurs sur une Côte d’Azur de carte postale, avec le côté kitsch inhérent aux productions américaines tournées en France. C’est au contraire aux derniers titres de Hitchcock, les plus ingrats et les moins aimés, que De Palma fait référence : L’Étau et la surprenante bêtise de son scénario, Complot de famille et sa terrible laideur télévisuelle, qui finissait par contaminer le physique des acteurs, cabots de seconde zone. De Palma a donc le culot de s’approprier, après avoir exploré de long en large sa sublime période dorée, la pathétique fin de carrière du Maître. Il ose, à son tour, confronter la sophistication de son cinéma à la hideur de ce qu’il filme (rien d’autre qu’un miroir déformant de notre époque), renoncer aux stars hollywoodiennes pour se contenter d’un top model, belle plante mais actrice de substitution. Et si la société qu’il décrit relève souvent de la convention et du fantasme (et pour cause !), il faut féliciter De Palma pour les choix souvent admirables des ambiances et des extérieurs parisiens, qui échappent aux clichés touristiques. Il n’y a décidément que lui pour filmer un hôtel d’aéroport comme un asile psychiatrique et trouver au cœur de Belleville l’église jumelle de San Mignato al Monte (remember Florence et Obsession). On pourrait aussi vous raconter en détail certaines scènes, gloser sur la dernière partie, ou évoquer l’émotion qui surgit à l’improviste dans un plan. Car un film de De Palma, même le plus cérébral et le plus tordu, restait avant tout un objet de jouissance pour le spectateur… ou du moins le cinéphile.

C’est l’absence de jouissance qui frappe le plus dans Passion : celle de De Palma en face de son matériau et celle du spectateur devant le résultat, certes plus rassurant pour le grand public que Femme fatale car plus rationnel, compréhensible, moins fou, mais aussi plus ennuyeux. Nous espérons que Brian De Palma n’a pas rejoint avec ce film indigne de lui la liste de nos cinéastes préférés dont il faut aujourd’hui parler au passé, Dario Argento ou John Carpenter…

Laisser un commentaire