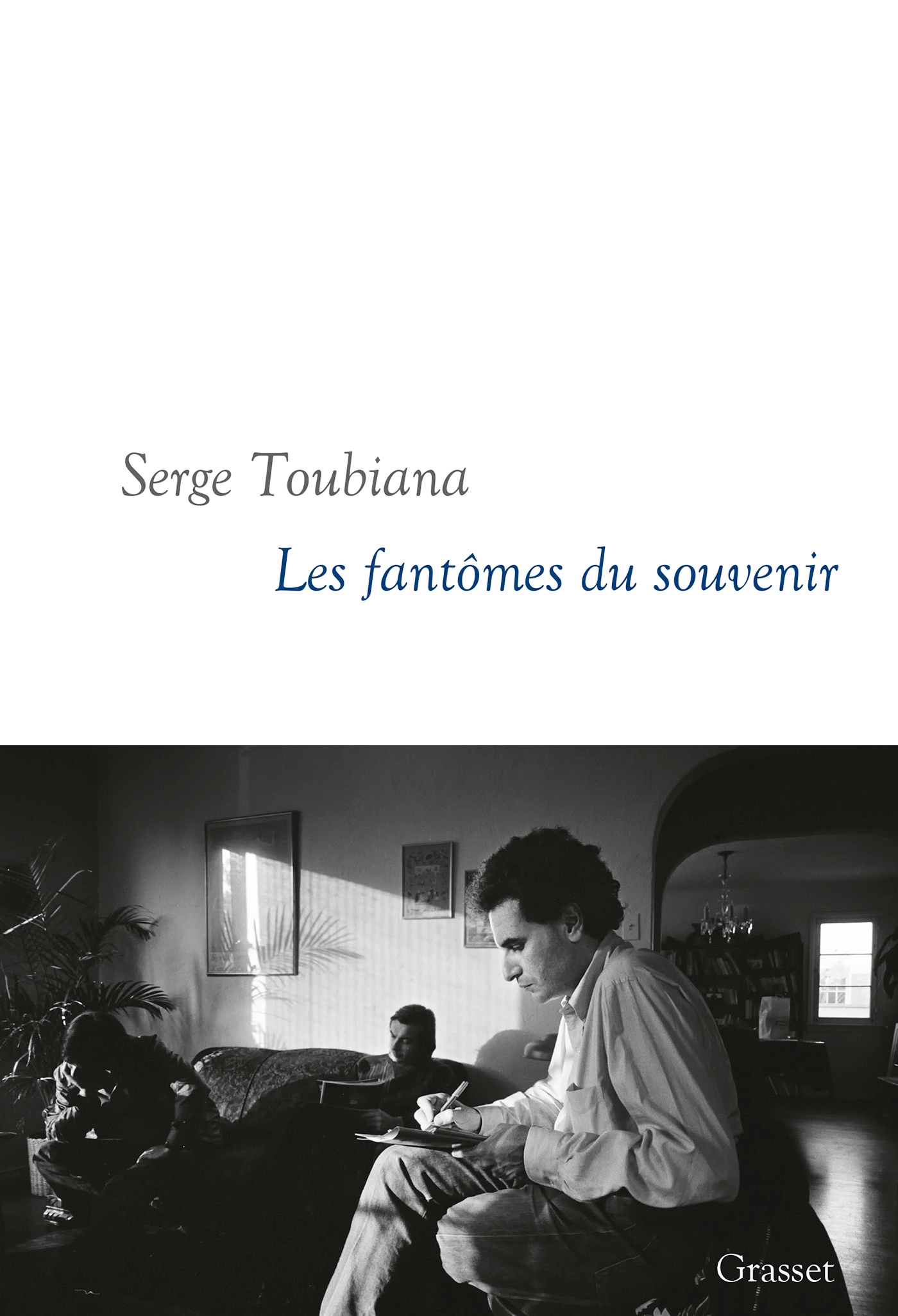

Serge Toubiana vient de publier ses mémoires, Les Fantômes du souvenir, aux éditions Grasset. C’est un livre émouvant, fluide et stimulant, qui retrace un itinéraire personnel mais aussi une période passionnante pour tous ceux qui s’intéressent à l’aventure des idées et du cinéma contemporain, où l’on croise quelques grandes figures intellectuelles et artistiques de la seconde moitié du XXème siècle, en France et ailleurs.

De son enfance à son départ de la Cinémathèque française, dont il a été le directeur général de 2003 à 2015, Serge Toubiana raconte son parcours professionnel. Celui d’un jeune cinéphile né à Sousse, en Tunisie, puis scolarisé à Grenoble avant de poursuivre ses études à Paris et rencontrer à Censier Serge Daney qui allait l’inviter à rejoindre la rédaction des Cahiers du cinéma.

Dans ce livre Serge Toubiana s’épanche rarement en confidences intimes ou en anecdotes mais revient sur ses décisions, ses doutes et ses engagements, au fil d’une vie marquée par des rencontres inoubliables, des amitiés décisives, toujours liées à sa passion pour le cinéma et les cinéastes. La lecture des Fantômes du souvenir nous a donné envie de le rencontrer pour discuter avec lui de plusieurs moments importants de sa vie. Propos rapportés.

La cinéphilie

« Il n’y a pas de fétichisme chez moi. Ma cinéphilie s’est épanouie dans les années 60, qui a été une décennie magnifique, une grande aventure du regard liée à l’expérience de l’engagement. On faisait de la politique et c’était naturel. Nous étions tous très jeunes. J’avais seize ans lorsque je suis entré au Parti Communiste, et j’ai rejoint plus tard l’extrême gauche. La coexistence entre l’amour de la musique, de la littérature, du cinéma et l’engagement politique ne créait aucun hiatus. Aujourd’hui c’est différent.

J’ai l’impression d’avoir tout de suite choisi mon camp avant même qu’on me dise que ces camps existaient au sein de la cinéphilie. C’était naturel. Le cinéma qui a rencontré mon désir lorsque j’étais au lycée Champollion à Grenoble, c’est Pierrot le fou, La guerre est finie, Les Poings dans les poches, Prima della rivoluzione. Je craignais de revoir Prima della rivoluzione cinquante ans après et je l’ai retrouvé intact, dans sa pureté romanesque tel que je l’ai vu quand j’avais seize ans. Le film m’avait subjugué, parce que c’était l’Italie, Stendhal, l’amour, la découverte du désir, l’engagement politique…

Mais je n’ai jamais fait de ces films des objets privés, j’ai toujours considéré que la cinéphilie était un véhicule de curiosité et de désir à partager avec les autres.

Personne ne m’a dit d’aller voir Pierrot le fou en 1965. Cette découverte, elle est pour moi, à moi.

Mon professeur de lettres à Grenoble Jean-Louis Leutrat, qui était de l’école Positif, avait une adoration pour Alain Resnais, Julien Gracq, Jerry Lewis… Il détestait Godard à l’époque avant de changer d’avis plus tard. A l’époque il n’a pas du tout validé mon engouement pour Pierrot le fou.

Masculin féminin est un film qui m’a permis de comprendre le monde moderne. »

L’engagement politique

« Au milieu des années 60 j’étais encore au lycée mais vivais surtout au milieu des adultes.

Dans Clarté, le journal des étudiants communistes, les grands débats portaient sur Godard. L’article d’Aragon sur Pierrot fou, « Qu’est-ce que l’art, Jean-Luc Godard ? » (publié dans Les Lettres françaises en septembre 1965) a été pour moi une sorte de Graal, je l’ai lu avec émerveillement.

Ma cinéphilie était en permanence confrontée à un regard artistique et esthétique mais aussi à une vision politique.

A un moment donné mon engagement à l’extrême gauche m’a contraint, et je l’ai accepté, à nier le cinéma, y compris aux Cahiers du cinéma. Le cinéma était devenu l’affaire de la petite bourgeoisie, il ne fallait plus y toucher. Le début des années 70 a été une période très dure. Il y a eu une confrontation au sein des Cahiers, avec des gens comme Serge Daney, Pascal Bonitzer, Pascal Kané, qui avaient une passion indéniable pour le cinéma mais qui comme moi s’étaient fourvoyé dans le marxisme-léninisme. Il a fallu quasiment se désenvouter de cette prégnance de l’idéologie. Cela nous a pris 4 ou 5 ans. »

Le retour au cinéma

« Dans le livre, je raconte la rencontre avec François Truffaut qui a été pour moi essentielle, comme celle avec Jean Eustache ou Marco Ferreri. C’était le retour au cinéma, avec les cinéastes les plus marquants de cette époque, comme Oshima par exemple. Il y avait encore un aveuglement sur le cinéma américain, dont il fallait se méfier. Cela a duré jusqu’à la fin des années 70.

J’ai convaincu Serge Daney de mettre Apocalypse Now en couverture des Cahiers en 1979. J’avais rencontré Coppola en 1978 à San Francisco. J’avais pu voir là-bas une copie de travail de Apocalypse Now grâce à Tom Luddy, qui était alors le patron du Pacific Film Archive et m’avait emmené avec lui à une avant-première privée du film.

J’avais aussi rencontré très longuement Paul Schrader chez lui à Los Angeles en 1978. Il venait de réaliser son premier film Blue Collar. Il possédait la collection complète des Cahiers du cinéma et de Positif, même s’il ne parlait pas français.

Les Cahiers avaient laissé le cinéma américain à Positif. Le ratage a duré dix ans.

Par exemple je me souviens de la gêne qu’avait Daney pour rendre compte du film de Michael Cimino Voyage au bout de l’enfer, présenté au Festival de Berlin, en 1978.

Le grand retour du cinéma américain dans la revue, c’est quand je décide en 1982 – j’étais devenu rédacteur en chef – de faire un voyage aux Etats-Unis et de consacrer deux numéros spéciaux, tellement nous avions de matière, au cinéma américain. J’embarque avec moi Olivier Assayas, qui était tout jeune, Serge Le Péron, Raymond Depardon. Daney va à New York…

C’était une séance de rattrapage. Nous avons accumulé les rencontres avec les cinéastes américains, les nouveaux, les anciens, les oubliés comme Jack Arnold… Cela correspond aussi à mon baptême en tant que rédacteur en chef de la revue. Daney était parti à Libération l’année précédente. J’ouvre une nouvelle époque et je mise sur la curiosité. On arrête l’idéologie et on va voir, on regarde, on enquête. Cela a été pour moi la plus belle période de ma vie de critique de cinéma. Beaucoup de jeunes gens sont entrés aux Cahiers à cette époque. On avait une équipe de rédacteurs très polyvalente et très ouverte sur le monde (le cinéma indien, chinois) mais aussi la vidéo, la photographie, l’économie du cinéma.

Il y a eu des moments douloureux aux Cahiers du cinéma. Mais je n’ai pas le désir de régler des comptes car cela a quand même été une période « positive » où la revue a retrouvé son rayonnement. Les années 90 ont été plus difficiles car j’avais le désir de passer à autre chose. J’ai toujours pensé qu’on ne pouvait pas être critique toute sa vie donc j’ai saisi des opportunités, comme le centenaire du cinéma. Ca a été une aventure à la fois intéressante et lourde car très institutionnelle, mais j’ai pu faire mes preuves à cette époque-là. C’est une expérience qui m’a ensuite servi pour la Cinémathèque. »

François Truffaut

« J’ai consacré énormément de temps à réhabiliter Truffaut. Le sort que les Cahiers ont réservé à Truffaut à une époque était profondément injuste. Dans les années 70 on ne parlait plus de ses films, il n’existait plus. Cela a été aussi douloureux pour Eustache. Chabrol, ça le faisait rigoler que les Cahiers soient maoïste. C’était une souffrance pour Eustache qui nous a dit : « vous n’étiez pas là quand j’avais besoin de vous. »

Avec Truffaut, ça a été comme une sorte d’examen probatoire, et même de psychanalyse. D’ailleurs j’ai commencé une psychanalyse en 1976. Quand Truffaut nous a dit à Daney et à moi : « je serai dorénavant avec vous d’une neutralité bienveillante », cela a sonné pour moi comme une phrase de psychanalyste : « allongez-vous, parlez-moi et on verra si je m’occupe de vous. »

Maurice Pialat

« J’ai été ami avec Pialat à une époque où c’était impossible. Il ne voulait plus d’amis. Il mettait un point d’honneur à décourager toute volonté d’être son ami.

Il avait une capacité incroyable à dégager de l’antipathie pour qu’on s’éloigne de lui. Malgré ça j’ai voulu maintenir des liens, coûte que coûte. Et puis j’aimais beaucoup sa femme, Sylvie. J’ai eu une relation avec lui après qu’il se soit fâché avec moi – pour des raisons que je n’ai jamais comprises – au moment du Garçu, que j’aimais beaucoup. On s’est réconcilié et je l’ai vu jusqu’à sa mort. J’aimais bien le côté rugueux du bonhomme. »

La Cinémathèque française

« La Cinémathèque a été ma plus belle expérience. J’aime le cinéma plus que tout, c’est le seul territoire où je me sens plein de doutes, de curiosité, de peur mais je n’ai jamais été un « langloisien » pur et dur. C’est cela qui m’a donné ma liberté, je savais que le chemin de la Cinémathèque était d’aller à son emplacement actuel, Bercy, de continuer à revisiter l’histoire du cinéma avec tous les atouts qu’elle possède : ses collections, sa légitimité…

J’ai réparé deux institutions hautement symboliques, Les Cahiers et la Cinémathèque ; ce n’est pas pour me flatter, mais j’étais sans doute voué à ça. La Cinémathèque incarne la vérité en cinéma. Les intuitions artistiques, esthétiques, archivistiques de Langlois en 1936 sont magnifiques et toujours d’actualité. Je suis très mal parti des Cahiers, malheureux, trop tard. Il fallait que je réussisse mon départ de la Cinémathèque, et ça a été le cas. Ça s’est passé sans crise. »

Propos de Serge Toubiana recueillis le 15 novembre 2016.

Photo en tête de texte : Serge Toubiana et Serge Daney au Festival de Cannes en 1980 © Béatrice Lagarde.

Laisser un commentaire