Salò ou les 120 journées de Sodome

Nous évoquions il y a quelques semaines dans ce blog l’essai d’Hervé Joubert-Laurencin sur Miyazaki. Depuis le 13 avril en librairies, il faut également lire le nouveau livre de HJ-L consacré à Salò ou les 120 journées de Sodome de Pier Paolo Pasolini, 17ème volume de la collection « Cinéphile » aux Editions de la Transparence.

Grand connaisseur et spécialiste de Pasolini, dont il a traduit l’œuvre littéraire et poétique, Hervé Joubert-Laurencin a écrit un ouvrage remarquable qui éclaire le chef-d’œuvre de Pasolini, film difficile s’il en est, avec l’intelligence l’érudition mais aussi la clarté qui caractérisent ses écrits. HJ-L part de la citation de Jean-Claude Biette au sujet du film (« Nuit et Brouillard et Salò sont les deux films que devrait voir tout spectateur qui aspire à devenir citoyen ») pour analyser scène par scène, dialogue par dialogue, détail par détail Salo et en dévoiler la poésie, la terrifiante beauté mais aussi la dimension politique, philosophique et « citoyenne ». Tâche énorme mais qui paraît évidente pour l’auteur qui connaît et maîtrise à la perfection le cinéma et la pensée de Pasolini dans toutes ses subtilités biographiques, culturelles et intellectuelles.

La proximité tragique entre la mort de Pier Paolo Pasolini, assassiné le 2 novembre 1975 sur la plage d’Ostie, et la sortie de Salò ou les 120 journées de Sodome quelques semaines plus tard a longtemps empêché de voir dans ce film monstre autre chose qu’un testament funeste. Salò… relie une fois pour toute, dans la violence et la mort, la vie et l’œuvre d’un artiste qui a entretenu toute son existence, plus ou moins volontairement, la confusion entre sa création artistique, son engagement politique, son homosexualité et sa citoyenneté.

Salò… est donc le film d’un mort. Pourtant, il n’est de secret pour personne que cette œuvre définitive – et pour cause – n’a jamais été pensée par Pasolini comme la conclusion de sa carrière. Surtout, Salò… n’était pas un projet personnel, mais un film de circonstance, initié par son assistant Sergio Citti. Citti s’en désintéressa progressivement tandis que Pasolini, au contraire, commença à se passionner pour un film qui prenait le contre-pied de sa précédente « Trilogie de la vie », abjurée car trop complaisante et idéalisant le prolétariat.

Après avoir longtemps été considéré comme un auteur difficile, Pasolini rencontrait enfin, grâce à des adaptations érotiques du patrimoine littéraire mondial (Le Décameron, Les Contes de Canterbury, Les Mille et Une Nuits) un immense succès populaire. Salò… se révèle en revanche un film pour personne. À sa sortie, au-delà du scandale de son sujet et de ses images, le film se heurte au silence ou à l’embarras de la plupart des admirateurs de Pasolini. Mais engendre de nombreux commentaires de philosophes et d’intellectuels, des deux côtés des Alpes.

Salò… marque l’aboutissement du mouvement du cinéma de Pasolini vers l’explicite. Le freudisme ou l’idéologie marxiste, mais également la représentation du sexe (expérimentée aux confins de la pornographie dans « La Trilogie de la vie ») et de la violence deviennent plus explicites à chaque nouveau film. La rencontre entre Pasolini et Sade semble alors naturelle.

Chez Sade comme Pasolini, le corps est décrit sur un mode entièrement explicite. L’écrivain et le cinéaste évitent les artifices, neutralisent la production métaphorique. Le résultat de cette démarche, c’est l’obscène, qui nomme le sexe à la lettre.

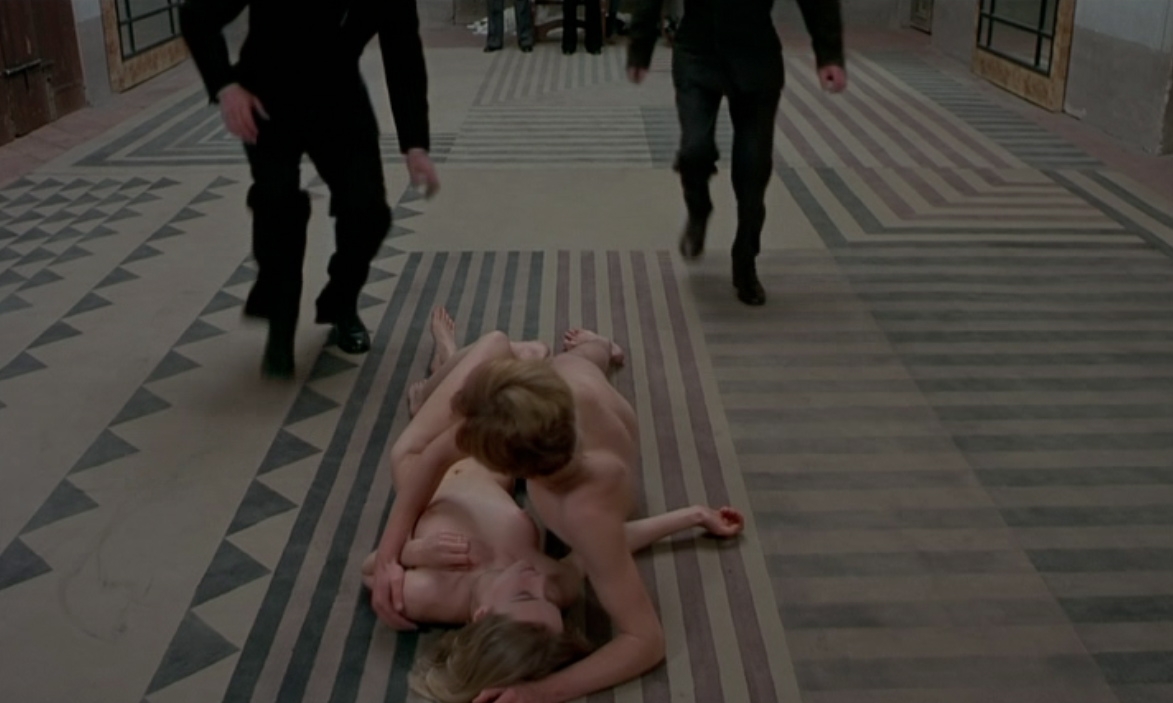

Les victimes n’ont pas accès à la parole. Elle leur est confisquée, au même titre que toute manifestation d’humanité et de liberté. Les libertins, eux, usent en abusent de la parole. Ils ne cessent de parler, commenter ce qu’ils font ou voient, ou alors énoncent des plaisanteries stupides et s’enivrent de citations : « Tout est bon qui est excessif », « Il n’y a rien de plus contagieux que le Mal », « La seule vraie anarchie est celle du pouvoir », maximes susceptibles de légitimer leurs forfaits. La condition de victime se révèle incompatible avec l’expression d’une conscience. Pour ces garçons et filles qui n’existent que pour subir, dire serait déjà agir. Dès lors le cri, le sanglot, le rire étouffé, voire la prière, productions corporelles qui échappent au discours et au sens sont les seules plaintes qui proviennent des suppliciés, et le moindre acte de résistance dans le film (le suicide d’une jeune fille, le poing tendu d’un milicien) sera silencieux. Dans la dernière partie du film, qui montre la torture et la mise à mort des victimes, Pasolini radicalise cette néantisation des suppliciés. Les libertins occupent tour à tour les rôles de bourreaux et de voyeurs. Les scènes de supplices dans la cour sont observées d’une fenêtre à la jumelle. Nous nous trouvons à la place – à la fois perverse et inconfortable, car dominante – du spectateur privilégié. Jusqu’ici privées de parole, les victimes sont soudain privées de son. Pasolini enregistre les tortures finales à la manière d’un film muet. Aux cris des victimes, et aux invectives hurlées par l’évêque, le cinéaste a préféré la musique funèbre de Carl Orff, musicien qui s’est compromis avec le national-socialisme. Les bourreaux improvisent entre deux meurtres des pas de danses, comme échappés d’une bande burlesque des Keystone cops. Il y a du comique chez Pasolini (grand admirateur de Charlot et de Femmes, femmes de Paul Vecchiali, dont les héroïnes Hélène Surgère et Sonia Savange reproduisent une scène dans le film), même dans Salò…, ce « bloc d’abîme », et il y a de l’humour chez Sade. Très noir.

Le film n’est pas vraiment une critique du fascisme. La convocation d’un dispositif sadien eut été inappropriée pour démontrer la barbarie des soldats allemands et des fascistes italiens. Film historique par son décorum et sa bande-son (on y entend, hors des murs de la résidence, les bruits des bombardiers et des explosions de la guerre), anachronique dans ses dialogues (les libertins citent à tour de bras Nietzsche, Proust, Dada, Baudelaire mais aussi Blanchot et Klossowski), Salò… est avant tout une œuvre intemporelle dans laquelle Pasolini se livre à une diatribe anticapitaliste. Salò… dénonce l’asservissement du prolétariat, explique comment le capitalisme transforme tout en marchandise, y compris les corps des jeunes gens, réduit à des objets de luxure et à des mécaniques sexuelles. Pasolini, fidèle à sa figure de prophète et d’oiseau de mauvais augure, ne trahit absolument pas Sade. Il se contente, si nécessaire, de l’actualiser.

Qu’est-ce qui pose problème dans Salò…, et pourquoi ce problème à première vue insurmontable est-il transcendé ?

Cette adaptation prend le risque, comme le souligne Roland Barthes dans son célèbre article sur le film (« Sade-Pasolini »), de filmer Sade « à la lettre », de façon presque clinique. Du point de vue de la représentation du corps, le film de Pasolini restitue parfaitement les rituels de soumission ainsi que la dialectique dissertation-orgie. Pasolini respecte l’alternance des scènes de débauche, des discussions verbeuses entre libertins et des monologues des prostituées destinés à enflammer l’imagination des maîtres. Pasolini ajoute à l’inventaire sadien une structure circulaire empruntée à Dante. Le film est divisé en quatre segments : « le vestibule de l’enfer », « le cercle des passions », « le cercle de la merde », « le cercle du sang ».

Il est dangereux de mêler sadisme et fascisme. On risque de transformer le fascisme en émanation perverse du sexe et du pouvoir, et sombrer dans la fascination fétichiste pour les bourreaux. Pasolini parla d’une illumination au moment où il décida de transposer le récit de Sade aux alentours de Salò, petite ville de l’Italie Septentrionale où Mussolini instaura sa république sociale au cours de l’hiver 1944-45, avec l’appui des forces allemandes. Cependant l’idée d’adapter « Les Cent Vingt Journées de Sodome » durant l’époque mussolinienne, dans une région notoire pour ses orgies nazies et ses massacres de villageois, et de transformer les quatre libertins en fascistes est douteuse. En effet, le film, en associant fascisme et sadisme, prend le risque d’irréaliser l’un en même temps qu’il réalise l’autre. « Tout ce qui irréalise le fascisme est mauvais ; et tout ce qui réalise Sade est mauvais » (Roland Barthes, article cité). Voilà qui explique à l’époque de sa sortie le rejet quasi unanime d’un film – aujourd’hui considéré à juste titre comme un chef-d’œuvre – qui constitue cependant une lecture personnelle et passionnante de Sade. Barthes, une fois ces réserves émises, convient du caractère irrécupérable – et donc sadien – du film. Salò… fut condamné par les héritiers du fascisme, bien sûr, mais aussi par les sadiens orthodoxes, gardien de la vertu d’un écrivain qu’il est désormais impossible de mêler à la violence totalitaire au risque de passer pour un odieux réactionnaire, ou de porter à l’écran au risque de passer pour un piètre illustrateur. C’est parce que le film est aussi inacceptable que le roman que Pasolini est fidèle à Sade, in extremis. Pasolini, poète et martyr, a eu toute sa vie trois idoles : le Christ, Marx et Freud. Il n’est sans doute pas innocent qu’il ait choisi en Sade un ultime compagnon de solitude avant sa mort.

Le livre d’Hervé Joubert-Laurencin sur Salò… est à lire absolument. Une prochaine rétrospective des films de Pasolini à la Cinémathèque française en 2012 nous permettra de parler à nouveau du cinéaste italien sur ce blog.

Laisser un commentaire